Tidak harus menjadi manusia hebat terlebih dahulu untuk menjadi salah satu pengantar perubahan, terutama dalam demokrasi digital. Hampir semua yang terlibat dalam demokrasi digital awalnya mereka yang tadinya apatis dan ragu. Ternyata, keraguan adalah jangkar dari keyakinan.

Mei 1998, Elisa Sutanudjaja adalah salah satu sosok mahasiswi Universitas Tarumanagara, Jakarta, yang apatis dan tak peduli situasi. Ia sebal dengan mahasiswa yang sering berdemo. Saat itu, ia hanya memikirkan tugas kuliah.

Pada puncak demonstrasi menentang pemerintahan Orde Baru yang terjadi 12 Mei 1998, Elisa dan dua temannya justru menghindari demonstrasi untuk menuju tempat riset tentang tangga. Saat itu, koordinator lapangan unjuk rasa dari Universitas Trisakti adalah John Muhammad yang saat itu menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Trisakti.

John mengenang, 12 Mei 1998 adalah untuk pertama kali di kampusnya ada unjuk rasa besar. Sebelumnya, dia bersama rekan-rekan hampir gagal menggerakkan kampus untuk peduli politik. ”Gue inget banget, upaya memolibisasi kampus gagal. Kami justru dipermalukan dengan coretan tidak layak di spanduk, misalnya turunkan harga velg mobil,” kenangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menghadapi orang-orang apatis dari kelas menengah, John sempat frustrasi. ”Akhirnya kami buat strategi baru. Kami turunkan model-model seperti Alya Rohali dan Wanda Hamidah. Merekalah yang mengumpulkan massa,” kata John.

Kerumunan yang agak jauh menjadi mendekat. ”Ini pasarnya orang-orang apolitis. Kami ingin sampaikan pesan, ini cewek-cewek manis saja ikut demo, masak elo kagak,” ujar John mengenang.

Namun, pengalaman membanggakan itu ternyata membawa tragedi yang menyedihkan, yaitu tewasnya sejumlah demonstran Trisakti karena ditembak. Jakarta pun mencekam.

Elisa yang pulang ke kos setelah riset terkejut mendengar berita itu. Ia tertegun, tak menyangka pada hari yang dia anggap biasa saja itu ternyata telah terjadi sesuatu yang besar. Keesokan harinya, 13 Mei 1998, Kompas menampilkan foto di halaman 1 yang makin mengguncang nuraninya.

Foto itu menggambarkan seorang gadis yang terbaring di tengah jalan dengan latar belakang situasi yang menyeramkan. Elisa sempat sadar sesuatu harus dilakukan, tetapi ia tetap nekat menyelesaikan tugas ”Studi Tangga”.

Pada tanggal 13 Mei itu, di Universitas Trisakti, rekan-rekan John kembali menggelar unjuk rasa. Elisa dalam perjalanan pulang dari riset tangga melihat berbondong-bondong mahasiswa menuju Trisakti, memperingati tragedi sehari sebelumnya. Ia tergerak, kemudian mengambil jaket almamaternya untuk bergabung.

”Saya termasuk yang kena gas air mata di Trisakti, merasakan ketakutan luar biasa saat helikopter militer terbang rendah mengintimidasi, melihat dan mendengar tembakan dari depan pos satpam Tarumanagara,” kata Elisa. Pada sore hari, dia jalan kaki sendirian untuk pulang ke kos.

Beberapa hari kemudian, Elisa mendengar Gedung MPR/DPR diduduki mahasiswa. Dia kembali bergabung dengan demonstran. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan dan bahkan ia dilarang teman-temannya.

Saat itu, Elisa memutuskan ingin ambil bagian dalam perlawanan. Ia bersama rekannya naik bus menuju Gedung MPR/DPR.

Sejak saat itu, Elisa lebih aktif, setidaknya di kampus. Bahkan, ia kemudian bersedia menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Sketsa, satu-satunya majalah arsitektur mandiri bikinan mahasiswa. ”Di situlah saya belajar betapa pena itu penting sebagai pengantar perubahan,” ucapnya.

Digital

Waktu telah berganti. Perjalanan waktu mengantarkan John akhirnya lebih intensif dalam isu advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Ia kini menjadi Deputi Direktur Public Virtue Institute, sebuah lembaga di balik Change.org Indonesia. Sementara Elisa aktif dalam isu-isu perkotaan dan kini menjabat Direktur Program Rujak Center for Urban Studies.

Tahun 2014, Elisa aktif menjadi relawan di Kawal Pemilu dan juga inisiator yang mengumpulkan formulir rekapitulasi suara pemilu (C1) yang janggal. ”Kini yang saya upayakan adalah promosi open data dan open government sebagai upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan transparansi,” katanya.

John dan Elisa adalah sosok digital immigrant yang kini menekuni aktivisme digital. Mereka tak lagi menggunakan jalanan dan pengeras suara sebagai pelantang tuntutan, tetapi sudah menggunakan medium yang baru: dunia digital.

Berbeda dengan mereka, salah seorang pendiri Change.org Indonesia, Arief Azis, dan juga Koordinator Regional Safenet Voice Damar Juniarto merupakan sosok yang mengenal dunia digital sejak awal atau biasa disebut digital native.

Walaupun termasuk digital native, Arief yang pertama kali mendengar soal Change.org sempat ragu ketika aktivisme digital dibawa ke dunia politik. ”Sempat ragu, apakah petisi membawa pengaruh? Namun, setelah mendengar kisah-kisah sukses di luar Indonesia, saya mulai percaya,” tuturnya.

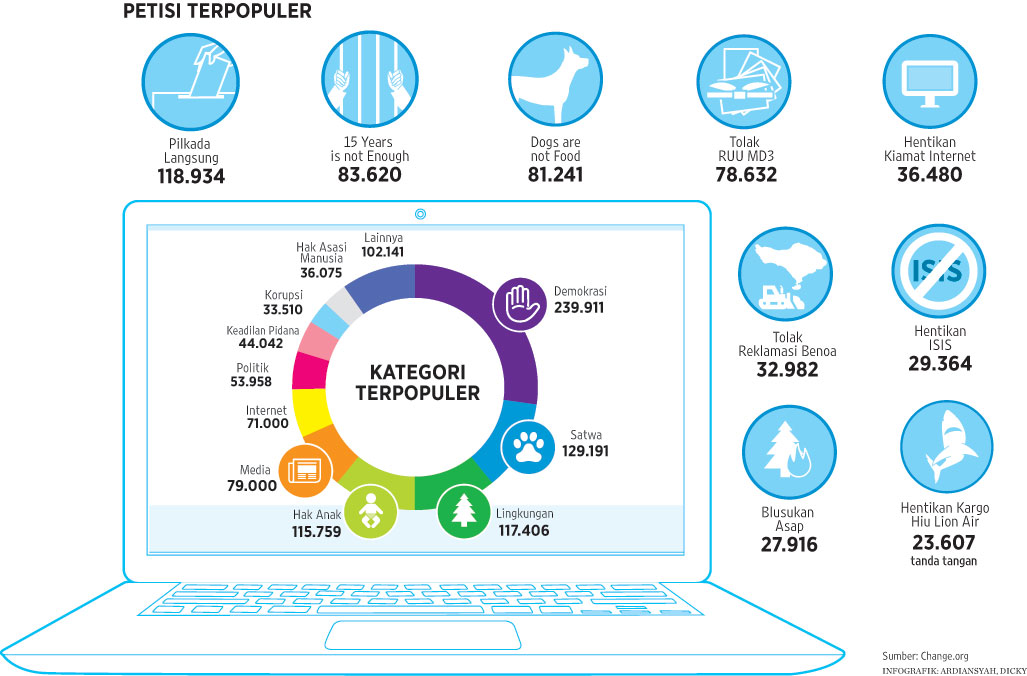

Setelah melewati tahun politik 2014, Arief makin yakin berbagai aktivisme dunia digital bisa diandalkan untuk membuat perubahan. Ia mencontohkan, dari tahun lalu saja bisa dilihat sejumlah keberhasilan petisi daring.

”Mulai gerakan daring untuk ajak Jokowi #BlusukanAsap, atau dorongan koalisi #SaveAru dari Glenn Fredly untuk menghentikan penambangan di Kepulauan Aru, dan masih banyak lagi,” kata Arief.

Arief juga aktif dalam komunitas TEDxJakarta. Tujuannya sederhana: mencari dan menyebarkan ide-ide dari Indonesia yang patut disebarkan, dengan kisah-kisah menggugah. Dalam dunia kampanye sosial, yang paling efektif adalah yang dapat mengangkat cerita menggugah.

Damar Juniarto adalah sosok yang sejak 1998 aktif menekuni internet, terutama untuk penerbitan. Aktivis dari Keluarga Besar Universitas Indonesia ini sejak 1996 aktif dalam radikalisasi pers kampus.

Damar juga aktif dalam Lembaga Penerbitan, Pendidikan, dan Pengembangan Pers Mahasiswa. ”Kami mendampingi teman-teman berdemo. Kami meliput dan menyiarkan. Saat itu medianya sudah menggunakan internet,” kata Damar.

Tahun 1998, gerakan mahasiswa sepakat memanfaatkan internet lebih masif. ”Sejak 1998, internet betul-betul kita rasakan bermanfaat untuk gerakan. Internet adalah sahabat terbaik kita untuk mendorong demokrasi,” kata Damar.

Damar kini aktif di Safenet Voice dan sejumlah forum gerakan demokrasi digital yang kini aktif mengampanyekan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Damar, usia demokrasi digital ini masih bayi sehingga harus ada yang menjaga agar tak jeri berlari. Dengan demokrasi digital, kini siapa pun bisa menjadi pengantar perubahan, tak harus percaya terlebih dahulu.

Oleh: AMIR SODIKIN

Sumber: Kompas, 14 Januari 2015