Di sebuah pagi tropis yang basah, angin dari arah barat mengelus pelataran Masjid Said Naum. Terletak di jantung Tanah Abang yang sibuk dan padat, masjid itu tidak memekik dengan kubah emas atau menara runcing. Ia justru tampil tenang dan rendah hati—atapnya lebar, angin mengalir bebas, dan cahaya jatuh perlahan ke lantai sembahyang. Di sinilah arsitektur menjadi napas, bukan hanya bentuk.

Arsitektur bukan semata urusan bangunan megah atau garis-garis simetris di atas kertas. Ia adalah seni dan sains mencipta ruang yang dihuni oleh tubuh, pikiran, dan jiwa manusia. Ia adalah jembatan antara kebutuhan dan imajinasi, antara tanah dan langit. Sebagaimana kata Vitruvius di zaman Romawi kuno, arsitektur yang baik harus kuat, berguna, dan indah—firmitas, utilitas, venustas.

Namun sepanjang sejarah, arsitektur bukanlah sebuah garis lurus. Ia tumbuh dari berbagai peradaban, menjalar seperti akar pohon yang mencari air. Dari Mesir kuno yang membangun piramida sebagai tangga menuju keabadian, hingga Yunani dan Romawi yang mendewakan proporsi dan simetri. Dari kuil Hindu di India hingga pagoda Tiongkok, dari ziggurat Mesopotamia hingga candi Borobudur di Magelang—arsitektur lahir dari tanah dan tumbuh karena keyakinan serta teknologi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lalu datanglah zaman pencerahan dan revolusi industri. Besi, kaca, dan beton mulai menggantikan kayu dan batu. Arsitektur pun beralih rupa: dari gereja-gereja gothic yang menjulang, menuju garis-garis tegas arsitektur modern. Muncul Le Corbusier dengan dogma fungsionalnya—rumah adalah “mesin untuk ditinggali”. Namun manusia tidak pernah sesederhana itu.

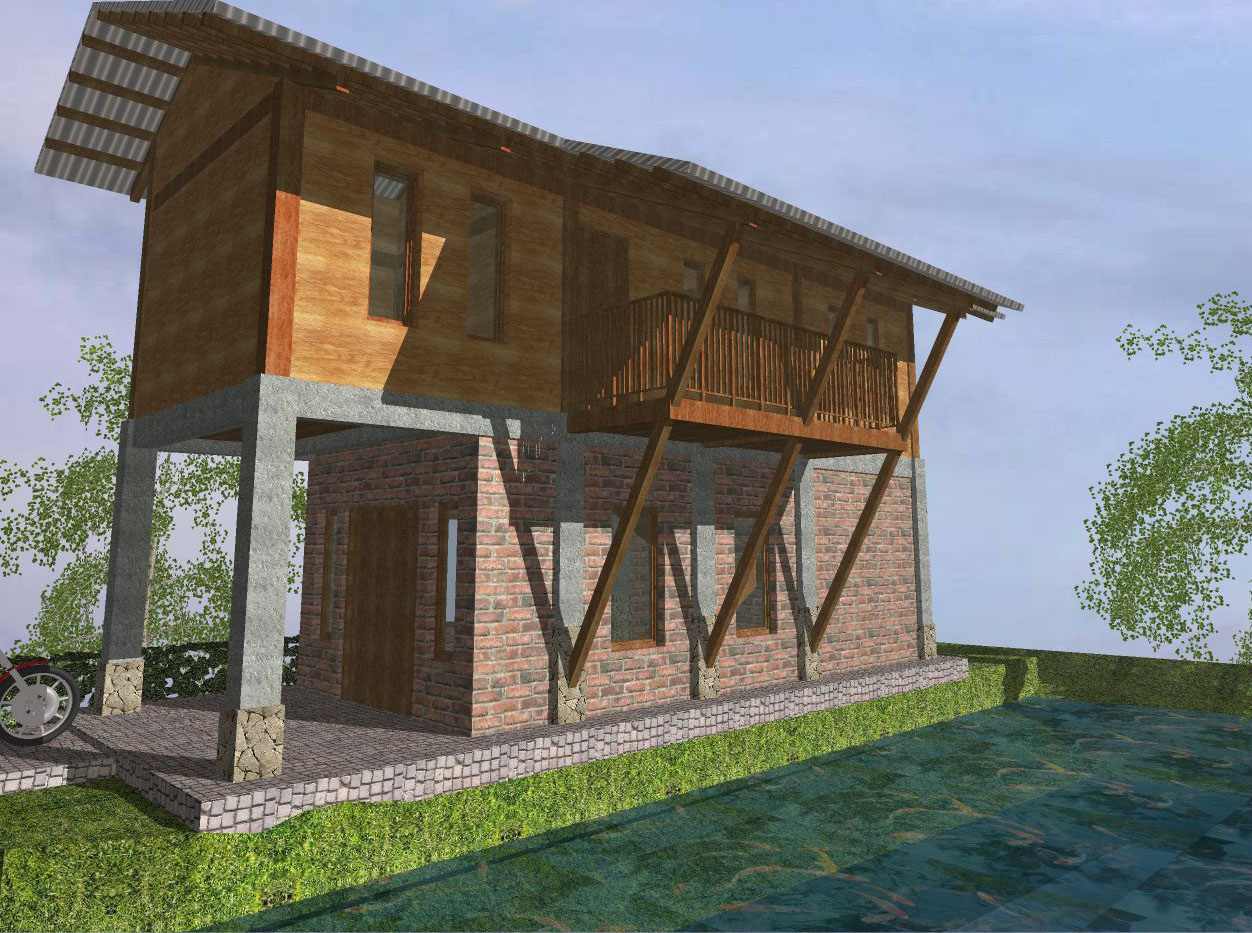

Di Indonesia, tanah air yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan budaya, arsitektur lahir dengan caranya sendiri. Rumah Gadang Minang dengan atap runcing seperti tanduk, Joglo Jawa yang teduh dan megah, Tongkonan Toraja yang seperti perahu di atas tanah—semuanya adalah cara masyarakat Nusantara menjawab tantangan iklim, tanah, dan adat.

Saat kolonialisme datang, arsitektur pun mengalami benturan. Gaya Indis dan art deco berdiri di tengah kampung-kampung bambu. Setelah kemerdekaan, arsitektur nasional mencoba berdiri—dengan idealisme, beton, dan keberanian. Presiden Soekarno bukan hanya tokoh politik, ia juga seorang visioner arsitektur. Ia menggandeng nama-nama besar seperti Friedrich Silaban untuk membangun wajah ibu kota yang modern dan monumental.

Namun di balik nama-nama besar dan proyek-proyek negara, ada mereka yang diam-diam membangun dari bawah. Seperti Achmad Noe’man, seorang arsitek yang mendedikasikan hidupnya untuk merancang masjid yang sesuai dengan jiwa tropis Indonesia. Masjid Said Naum adalah salah satunya. Tidak ada kubah. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Tapi di sana, setiap tiupan angin dan jatuhnya cahaya adalah bagian dari desain yang jernih dan bijak. Ia menunjukkan bahwa arsitektur Islam tidak harus Arab-sentris. Ia bisa tumbuh dari bumi Indonesia, dari nilai dan kebutuhan umatnya sendiri.

Lebih jauh di timur, di Samarinda, ada Citra Niaga. Bukan masjid, bukan istana, melainkan pasar. Dirancang oleh Budiman Hendropurnomo pada 1980-an, kompleks ini memadukan kios rakyat, taman, ruang interaksi sosial, dan pusat perdagangan dalam satu kesatuan yang rapi dan manusiawi. Di tengah arus modernisasi yang mengubah pasar menjadi mal tertutup dan steril, Citra Niaga justru membuka ruang. Angin bebas masuk, warga bisa duduk, anak-anak bisa bermain. Citra Niaga bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang kebersamaan, tentang hak setiap orang atas ruang kota.

Kedua bangunan ini—Masjid Said Naum dan Citra Niaga—mendapat pengakuan dari Aga Khan Award for Architecture, penghargaan arsitektur paling bergengsi dalam dunia Islam. Namun lebih dari itu, mereka adalah bukti bahwa arsitektur terbaik bukan yang paling megah, tapi yang paling menyatu dengan manusia.

Di negeri yang tengah sibuk membangun gedung-gedung tinggi, kita butuh lebih banyak bangunan yang rendah hati. Bangunan yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Bangunan yang tidak hanya berdiri di tanah, tapi juga tumbuh dari tanah—dari adat, dari angin, dari cerita.

Karena arsitektur sejatinya bukan hanya soal membangun ruang. Ia adalah soal membangun kehidupan.