CATATAN IPTEK

Kiprah perempuan di bidang sains masih sangat sedikit yang ditunjukkan sedikitnya penerima penghargaan bergengsi. Sejumlah persoalan dan hambatan masih mempersulit perempuan peneliti untuk berkibar.

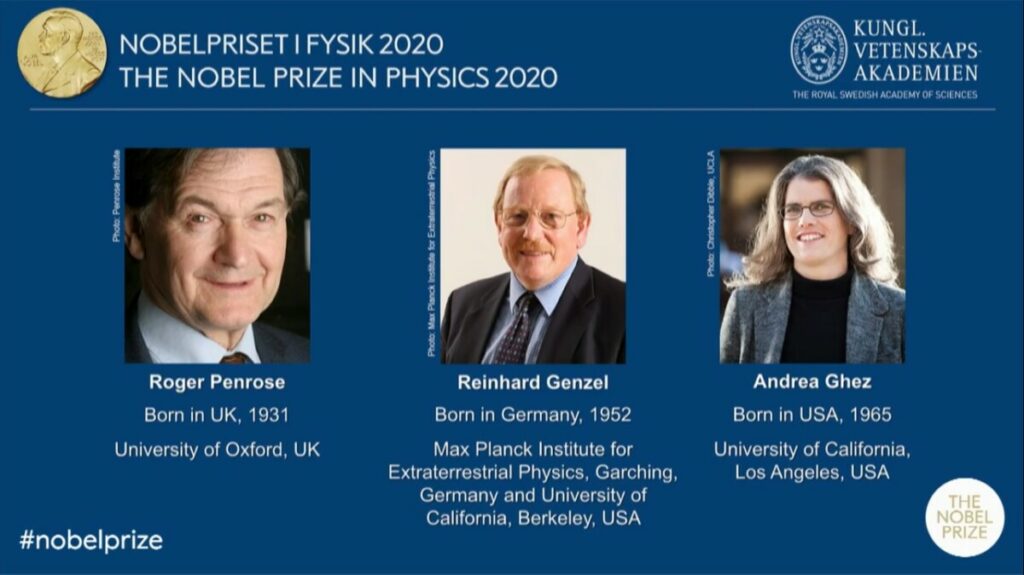

Pemberian penghargaan Nobel, yang digelar awal Oktober tiap tahun, menjadi tolok ukur pencapaian ilmuwan dan sekaligus bisa menggambarkan ketimpangan ilmu pengetahuan di dunia. Ketimpangan itu bukan hanya soal sebaran tempat asal dan tempat berkarya peraihnya, melainkan juga jender.

Tahun ini, Nobel bidang Kedokteran telah diberikan kepada Harvey J Alter, Michael Houghton, dan Charles M Rice yang dianggap berjasa atas penemuan virus hepatitis C. Bisa ditebak, ketiganya lelaki dan memiliki latar belakang lahir atau berkarya di Amerika Serikat. Ini menambah panjang daftar dominasi lelaki, khususnya kulit putih peraih penghargaan Nobel di bidang sains.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejak Hadiah Nobel pertama diberikan pada 1901 hingga 2018, telah ada 688 penerima Nobel dalam bidang kimia, ekonomi, fisika, dan kedokteran; di antaranya hanya 20 perempuan. Bisa juga dianggap 21 karena M Curie menerima hadiah dua kali.

Selain bidang sains, penghargaan Nobel juga diberikan di bidang sastra dan perdamaian. Secara keseluruhan di semua bidang ini, termasuk sains, sastra dan perdamaian, sudah ada 900 orang yang pernah mendapatkannya, di mana 52 orang di antaranya perempuan.

Ini berarti, hanya 3 persen dari penerima anugerah sains adalah perempuan. Persentasenya menjadi sedikit lebih besar, yaitu 5,7 persen untuk perempuan jika seluruh bidang ini digabung.

Dari angka ini kita bisa melihat adanya ketimpangan jender dalam penganugerahan Nobel, terutama dalam sains. Selain dugaan adanya bias jender dalam proses pemilihan Nobel, seperti diungkap ahli kimia Marc Zimmer (The Conversation, 2019), faktanya keberadaan perempuan dalam sains memang terbatas.

Penghargaan di bidang matematika paling bergengsi, yaitu anugerah Abel, dinamai dari ahli matematika Norwegia abad ke-19 Niels Henrik Abel, juga sama saja. Sejak diselenggarakan pada 2002 baru sekali penghargaan ini diberikan kepada perempuan, yaitu matematikawan AS, Karen Uhlenbeck, untuk karyanya tentang persamaan diferensial parsial.

Di Indonesia

Selama ratusan tahun, sains dan teknik cenderung didominasi oleh laki-laki. Data UNESCO (Woman in Science, 2015) memperlihatkan bahwa di seluruh dunia, perempuan yang bekerja sebagai peneliti hanya 28 persen. Di Indonesia, menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2017), jumlah peneliti perempuan sedikit lebih baik, yaitu 35 persen.

Kesempatan bersekolah bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia sudah hampir setara. Terima kasih untuk RA Kartini yang memperjuangkan hal ini sejak 130 tahun lalu. Bahkan, jumlah mahasiswa perempuan Indonesia yang lulus sarjana sains mencapai 52 persen.

Data ini menunjukkan, Indonesia mulai lepas dari stereotipe budaya bahwa anak laki-laki mengungguli perempuan di bidang sains. Stereotipe ini, di banyak negara, membuat orangtua cenderung menyekolahkan anak perempuan belajar seni dan kemanusiaan, sedangkan laki-laki masuk ke bidang sains dan teknik.

Steorotipe ini memang tidak memiliki dasar ilmiah. Kajian Institute of Medicine dari The National Academies of Sciences (NAS) dalam Beyond Bias and Barriers (2007) juga menunjukkan, dari aspek struktur dan fungsi otak, modulasi hormonal kinerja, perkembangan kognitif manusia, dan evolusi manusia belum ditemukan perbedaan biologis signifikan antara pria dan wanita dalam sains dan matematika.

Data dari Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) juga menunjukkan, hampir tidak ada perbedaan siswa perempuan dan laki-laki dalam bidang sains, membaca, dan matematika. Bahkan, PISA tahun 2012 menunjukkan, anak perempuan di Indonesia memiliki skor di bidang sains dan matematika yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Namun, fakta menunjukkan, perempuan yang tertarik pada karier sains dan teknik secara global, cenderung berkurang di setiap jenjang pendidikan. Mulai dari sekolah menengah hingga jabatan profesor penuh, representasi perempuan dalam sains dan teknik turun secara substansial.

Di Indonesia, perempuan yang belajar hingga ke tingkat doktoral menurun hanya ada sebesar 35 persen. Kesetaraan jender kian merosot di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik 2017, hanya 30 pesen perempuan yang bekerja di bidang industri sains, teknologi, dan matematika.

Ini menunjukkan, sekalipun hingga jenjang sarjana banyak perempuan memilih bidang sains. Namun, belum tentu mereka berkarier di bidang itu karena lingkungan kerja ternyata belum ramah jender, sebagaimana ditemukan dalam studi NAS (2007). Misalnya, perempuan pengajar dibayar lebih sedikit, dipromosikan lebih lambat, menerima lebih sedikit penghargaan, dan memegang posisi kepemimpinan lebih sedikit daripada pria.

Di Indonesia, menurut Wati Hermawati dari LIPI (2018), kebijakan pemerintah di bidang iptek tidak secara eksplisit mendiskriminasi perempuan, tetapi praktiknya menyulitkan perempuan peneliti. Dualisme peran sebagai istri atau ibu dan peneliti, tidak kondusifnya lingkungan kerja, dan kurangnya fasilitas penunjang bagi kebutuhan kaum perempuan seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak; juga merupakan hambatan serius bagi terwujudnya kesetaraan jender di bidang ini.

Kebijakan lain yang belum mendukung adalah kebijakan pemberian beasiswa S-2 usia maksimal 35 tahun dan beasiswa S-3 usia maksimal 45 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Wati, kebijakan ini belum sesuai dengan kondisi perempuan yang bekerja di sektor iptek. Ada masa-masa melahirkan dan mengasuh anak, yang menyita waktu perempuan saat berusia di bawah 40 tahun.

Dengan latar belakang ini, mungkinkah Indonesia bakal mendapatkan Nobel, khususnya ilmuwan perempuan? Dengan minimnya sumbangsih ilmuwan Indonesia di kancah sains dan teknologi, agaknya harapan terhadap Nobel masih jauh, apalagi bagi ilmuwan perempuan yang mengalami hambatan ganda.

Sejarah memang mencatat, ilmuwan kolonial Belanda, Christiaan Eijkman, pernah diganjar Nobel Kedokteran pada 1929 karena menemukan konsep defisiensi vitamin, seusai meneliti wabah beri-beri di Batavia. Nusantara juga pernah membesarkan Alfred Russel Wallace yang dikenal sebagai penemu teori evolusi bersama Charles Darwin.

Namun, seperti diingatkan Andrew Goss, dalam The Floracrats (2011), sejak masa kolonial, Nusantara menjadi laboratorium bagi ilmuwan dunia, tetapi tidak menghasilkan ilmuwan sendiri. Persoalan ini karena masih lemahnya budaya ilmu pengetahuan dan dominasi birokrasi terhadap ilmuwan. Seperti disebut Goss, ”… ilmu pengetahuan di Indonesia berkembang menjadi alat bagi negara. Para ilmuwan jatuh menjadi floracrat, pakar alam milik negara”.

Oleh Ahmad Arif, wartawan Kompas

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 7 Oktober 2020