Sirene ambulans meraung lagi. Kali ini suaranya lebih panjang, memantul-mantul di antara gedung-gedung tua kota pesisir. Raka berdiri di balkon kamar kosnya, memandang jalan yang lengang. Bau garam laut bercampur bau obat dari klinik darurat di ujung jalan. Ia mengingat kota ini sebelum virus datang: anak-anak berlarian di dermaga, pasar pagi riuh, suara nelayan menyanyikan tembang tua. Sekarang, bahkan suara ombak pun terasa takut.

***

Di meja redaksi surat kabar lokal Gelora Pesisir, Raka duduk sendiri. Sisa staf bekerja dari rumah. Kepala redaksi, Pak Feri, hanya mengirim pesan singkat: Hati-hati menulis soal vaksin, banyak tekanan dari atasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Raka memandangi catatan di depannya: rumor, laporan resmi, daftar korban, dan coretan besar: APA YANG BENAR? Ia ingin menulis berita jujur, tapi ancaman PHK dan sensor menghantui.

“Rak, kau gila kalau tulis itu mentah-mentah,” suara Pak Feri di telepon. “Tulis yang aman-aman saja, tentang himbauan pemerintah.”

“Tapi mereka butuh kebenaran! Mereka panik!” sergah Raka.

“Panik bukan urusan kita, Rak. Kita hanya media kecil. Jangan cari masalah.”

Telepon ditutup. Raka memukul meja. Di luar, langit malam berwarna kelabu, cahaya dari lampu jalan seperti menyala ragu.

***

Di klinik kecil, Dr. Sinta menulis laporan pasien dengan tangan bergetar. “Kita butuh oksigen tambahan,” katanya pada perawat muda, Rini.

Di klinik kecil, Dr. Sinta menulis laporan pasien dengan tangan bergetar. “Kita butuh oksigen tambahan,” katanya pada perawat muda, Rini.

“Semua habis, Dok,” jawab Rini, suaranya hampir tak terdengar.

Sinta menarik napas panjang. Di ruangan lain, seorang anak kecil batuk keras. Ibunya menangis di sudut. Sinta mendekat, menggenggam tangan ibu itu. “Kami akan usahakan yang terbaik.”

Saat ia kembali ke meja, ponselnya berbunyi. Pesan dari Raka: Besok malam, ada pengumuman vaksin di balai kota. Aku liput. Kau datang?

Ia mengetik balasan cepat: Aku harus datang. Mereka perlu dengar suara medis.

***

Pagi itu pasar ramai, tapi bukan karena jual beli biasa. Orang-orang berdesakan membeli beras, minyak, gula. Ibu Lila, pedagang cabai, bercerita dengan suara besar, membuat orang berhenti dan mendekat.

“Kupikir vaksin itu malah bikin orang mati cepat! Anak tetangga saudaraku di kota besar lumpuh setelah disuntik!” katanya lantang.

Seorang bapak tua menimpali, “Aku dengar juga! Mereka mau jadikan kita percobaan!”

Panik makin menular daripada virus. Orang-orang berebut masker, harga melambung. Seorang pemuda hampir dipukul karena membeli terlalu banyak.

***

Pak Camat duduk di ruang kerjanya, keringat di pelipisnya. Telepon dari pejabat provinsi barusan: Pastikan warga ikut vaksinasi, apa pun caranya. Jangan bikin malu kota.

Tapi laporan yang masuk padanya adalah sebaliknya: warga mulai menolak, kerumunan di pasar tak terkendali, beberapa klinik dilempari batu. Ia memijat pelipis. “Bagaimana aku bisa memaksa mereka percaya?”

***

Sore itu, Raka bertemu Sinta di warung kopi sepi. Mereka duduk berjauhan, masker tak pernah lepas.

“Kau yakin mau datang ke balai kota besok?” tanya Raka.

“Kalau aku diam, orang-orang akan makin salah paham. Aku harus bicara, Rak.”

“Mereka bisa menyerangmu. Sudah banyak yang marah karena kabar-kabar itu.”

Sinta menatap cangkir kopinya. “Aku tidak bisa hanya menonton pasienku mati karena ketakutan, bukan hanya karena virus.”

Raka menghela napas. “Baiklah. Aku juga akan bicara lewat tulisanku. Kalau aku dipecat, setidaknya aku sudah mencoba.”

Mereka diam sejenak. Hanya suara hujan di atap seng. Sinta memecah diam dengan pelan, “Kau tahu, dulu aku takut bicara di depan orang. Tapi sekarang aku lebih takut kalau tak ada yang bicara sama sekali.”

***

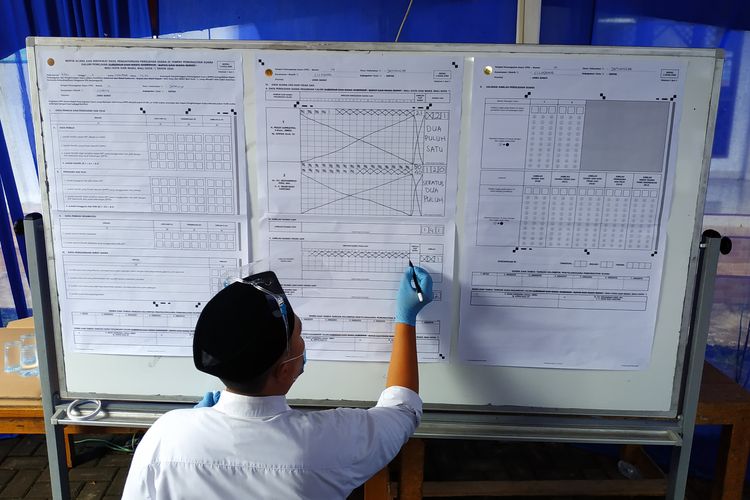

Balai kota penuh sesak. Spanduk besar bertuliskan Vaksin Untuk Harapan berkibar, tapi mata orang-orang penuh curiga. Di kerumunan, Ibu Lila masih menyebar kabar: “Lihat saja, nanti! Mereka hanya mau uang kita!”

Pak Camat naik ke panggung. “Saudara-saudara, tenang! Vaksin ini sudah diuji!” Suaranya tenggelam dalam teriakan. “Bohong! Jangan percaya!” teriak seseorang. Botol melayang, kaca pecah.

Dr. Sinta maju, wajahnya pucat tapi tegas. “Tolong dengarkan! Saya dokter di sini, saya melihat penderitaan setiap hari! Ini harapan kita!” Suaranya bergetar, tapi niatnya bulat.

Sebuah batu nyaris mengenai wajahnya. Raka menerobos kerumunan, meraih lengannya. “Sinta! Turun!” Orang-orang mulai mendorong pagar, suara-suara makin keras: “Usir mereka!” “Jangan jadi kelinci percobaan!”

Mereka lari menuju pintu samping, tapi jalan tertutup massa. Raka menarik Sinta ke gang sempit di belakang gedung. Suara teriakan masih terdengar, bercampur sirene polisi. Nafas mereka memburu.

“Rak… mereka… tak mau dengar,” Sinta menangis di balik maskernya.

“Kita belum kalah, Sin. Besok, aku akan tulis semuanya. Tentang kau, tentang pasien-pasienmu, tentang kebenaran di balik vaksin ini.”

Sinta memegang lengannya erat. “Kau akan dihancurkan.”

“Biar. Kalau itu harga untuk kebenaran.”

***

Kota sunyi, tapi bukan damai. Balai kota porak-poranda. Video kerusuhan viral. Orang-orang masih membicarakan rumor, tapi di sudut-sudut lain, mulai muncul percakapan berbeda: “Kau dengar dokter itu? Dia berani sekali.”

Raka duduk di depan komputernya, mengetik tanpa henti. Kata-kata mengalir: kisah pasien, ketulusan dokter, kebohongan yang menyelimuti. Ia mengirim tulisannya ke redaksi, ke blog pribadinya, ke media sosial. Ribuan orang membacanya, membagikannya, menangis membacanya.

Beberapa hari kemudian, vaksin tiba di klinik. Sinta berdiri di pintu, masker masih menutupi wajahnya, tapi matanya tersenyum. Di belakangnya, antrian warga mengular. Ada yang masih ragu, tapi banyak yang percaya.

Ibu Lila berdiri di ujung antrian, memeluk cucunya. “Maafkan aku, Dok… aku hanya takut…”

Sinta menepuk bahunya lembut. “Kita semua takut, Bu. Tapi kita bisa belajar.”

Pak Camat datang menghampiri Raka. “Tulisanmu… membuatku malu. Aku seharusnya lebih berani.”

Raka hanya tersenyum, menatap langit pagi yang perlahan cerah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia mendengar suara nelayan menyanyikan tembang tua lagi dari kejauhan.

Kota ini, pikirnya, memang masih di bawah masker. Tapi di balik masker itu, ada wajah-wajah yang belajar menghadapi ketakutan dengan keberanian.

Tepian Kali Cikumpa, Depok, 17 Juli 2025

Cerpen: Avicenia