?Getaran gempa yang melanda pantai selatan Pangandaran 12 tahun silam, tepatnya pada Senin, 17 Juli 2006, pukul 15.19 WIB itu tak begitu terasa. Bahkan, kebanyakan warga di pesisir selatan Jawa Barat itu tak merasakannya (Kompas, 18 Juli 2006).

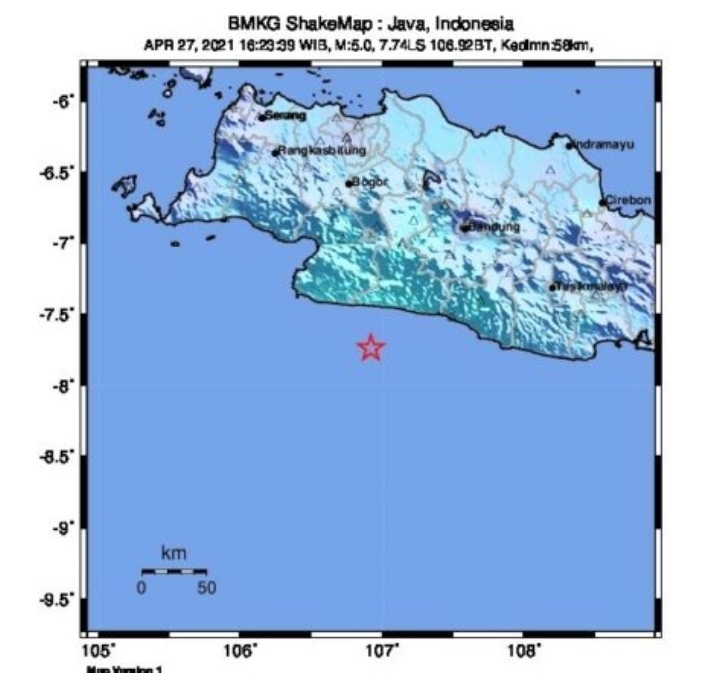

?Sepuluh menit kemudian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan, kekuatan gempa itu M 6,8 dan tak ada ancaman tsunami.Warga Pangandaran pun kembali beraktivitas.

?Hingga satu jam kemudian, persisnya pukul 16.15 WIB, gelombang tsunami datang tanpa peringatan. Sebanyak 668 ditemukan meninggal dunia dan 65 hilang, serta 9.299 lainnya luka-luka (WHO, 2007).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

?Belakangan, gempa itu diketahui berkekuatan M 7,7, lebih tinggi dari perhitungan awal BMKG. Namun demikian, gempa dengan kekuatan ini sebenarnya tergolong menengah dan biasanya tidak menimbulkan tsunami lebih dari 5 m. Akan tetapi tsunami Pangandaran ternyata mencapai 21 m (Fritz dkk, 2007).

KOMPAS/RIZA FATHONI–Anggota staf Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membaca simulasi potensi tsunami dengan perangkat Tsunami Gauge di ruangan Pusat Gempa Nasional di kompleks BMKG, Jakarta, Jumat (2/3). PGN memonitor tsunami melalui 142 perangkat “tide gauge tsunami monitoring”. Foto: Kompas/Riza Fathoni

?Besar dan kecilnya kekuatan gempa memang tidak selalu jadi ukuran tinggi tsunami. Ilmuwan mengenal istilah “tsunami earthquake” yang gelombangnya bisa empat kali lebih tinggi dibandingkan tsunami dari gempa berkekuatan sama. Pantai selatan Jawa termasuk yang sangat rentan tsunami jenis ini.

?Istilah tsunami earthquake dimunculkan pertama kali oleh ahli seismologi Jepang, Hiroo Kanamori untuk membedakan dengan tsunami lain. Dalam laporan penelitiannya, Mechanism of Tsunami Earthquakes (1972), Kanamori menyebutkan, kesimpulan anomali tsunami earthquake diperoleh setelah meneliti gempa di Sanriku, Jepang, pada 1896 dan Pulau Aleutian (Alaska, Amerika Serikat) pada 1946. Kedua peristiwa tersebut memiliki kesamaan. Kekuatan gempanya relatif kecil dengan durasi lama. Dampak tsunami juga sangat besar.

?Karakter gempa yang tak terasa kuat dan lambat goyangannya ini menyebabkan masyarakat bisa salah persepsi, mengira tak bakal diikuti tsunami. Karena karakter gempa cenderung pelan dan lama, beberapa ahli lain sering menggunakan istilah slow-earthquake.

?Apalagi, dalam kasus Pangandaran tahun 2006, gempa itu terjadi berbarengan dengan laut surut. Akibatnya, pengetahuan warga yang terbentuk setelah gempa Aceh 2004 bahwa tsunami akan didahuli surutnya laut setelah gempa kuat tidak teramati.

?Pada titik inilah mitigasi yang hanya didasarkan pada pengamatan wadag (mengandalkan panca indera dan gejala alam) terhadap bahaya tsunami menjadi tak berdaya. Maka, sistem peringatan dini tsunami yang didasarkan pada kecanggihan teknologi dianggap bisa menjadi tumpuan.

?Sejak pertengahan 2005, Indonesia merintis sistem pemantauan gempa dan tsunami, dengan bantuan dari Jerman. Kerja sama melahirkan sistem peringatan dini tsunami (Indonesia Tsunami Early Warning System/InaTEWS) yang diresmikan pada 2008.

?Teorinya, dengan sistem ini, begitu gempa, ratusan seismograf yang terpasang hampir di seluruh wilayah Indonesia segera menentukan lokasi dan kekuatan gempa. Jika analisis dari pemodelan mengendus gempa memenuhi kriteria tsunami, peringatan tsunami segera dikirim ke sejumlah instansi antara (interface), seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), polisi, dan militer, termasuk media massa.

?Informasi juga akan dikirim ke operator sirene tsunami di sejumlah pesisir. Peringatan itu lalu divalidasi sensor di lautan (buoy) dan pantai (tide gauge), apakah tsunami benar terjadi atau tidak. Beberapa uji coba sukses.

?Namun, sistem peringatan dini itu tak bekerja baik saat tsunami Mentawai. Empat menit setelah gempa berkekuatan M 7,2 mengguncang Kepulauan Mentawai pada Senin (25/10/2010) pukul 21.42, BMKG sebenarnya merilis peringatan potensi tsunami. Namun, setelah satu jam tanpa konfirmasi kenaikan gelombang, mereka menyatakan all clear, artinya peringatan dini tsunami dianggap berakhir, tanpa adanya kejadian.

?Ketika televisi dan radio menyiarkan pengakhiran peringatan tsunami itu, ratusan warga Kepulauan Mentawai sebenarnya tengah bergelut dengan maut. Gelombang tsunami menyerbu ke pantai sekitar 40 menit setelah gempa. Sebanyak 1.200 orang di Mentawai meninggal karena tsunami.

?Banyaknya korban jatuh, selain karena rapuhnya sistem peringatan dini yang belum berjalan baik, juga karena banyak warga tak mengira bahwa gempa malam itu akan disusul tsunami besar. Beberapa korban selamat mengatakan, gempa malam itu tak terlalu keras goyangannya walau durasinya lama.

Akibatnya, warga tak segera mengungsi ke tempat aman (Kompas, 10 Januari 2013). Seperti di Pangandaran, tsunami yang melanda Mentawai 2010 juga disebut tidak didahului isyarat gempa kuat, sehingga bisa disebut sebagai pembunuh senyap.

?Beberapa kali kejadian gempa memang masih menunjukkan banyak lubang dalam sistem peringatan dini tsunami kita. Buoy tsunami yang banyak dibangun beberapa tahun lalu pun hampir semuanya tak beropeasi, baik karena hilang dicuri atau pun rusak tak terawat.

?Sistem peringatan dini tsunami kita pun kedodoran saat gempa M 8,5 mengguncang Samudra Hindia, 11 April 2012. Kepanikan melanda. Sirene tsunami membisu, baik karena listrik padam maupun petugas meninggalkan pos. Beruntung saat itu tak terjadi tsunami. Fenomena hampir serupa terjadi saat gempa berkekuatan M 7,8 terjadi pada 2 Maret 2016 di Samudera Hindia, sebelah barat daya Kepulauan Mentawai.

?Sistem peringatan dini tsunami kita memang masih terus membutuhkan perbaikan, padahal kita semakin kehabisan waktu karena pembangunan di pesisir yang rentan tsunami terus terjadi. Tak hanya di Pangandaran, kota-kota lain di sepanjang pesisir selatan Jawa, yang memiliki rekaman panjang tsunami di masa silam, kini telah dipadati pusat ekonomi baru. Bahkan, di tapak paleo-tsunami pantai Kulon Progo, kini akan dibangun Bandara Internasional Yogyakarta.–AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 25 Juli 2018