TAK sedikit yang tahu, banyak berita acara pemeriksaan (BAP) disangkal dalam sidang-sidang pengadilan Indonesia setelah terdakwa mengungkapkan pengakuan mereka dibuat di bawah tekanan pemeriksa.

Namun sedikit yang tahu, banyak pula BAP gugur –masih dalam sidang-sidang pengadilan Indonesia– karena kesemberonoan pemeriksa, atau karena dibuat berdasarkan skenario yang ada di benak pemeriksa, bukan berdasarkan kesimpulan ketat dari data yang ditemukan di lapangan atau di tempat kejadian perkara.

Pakar identifikasi Djaja Surya Atmadja DSF PhD dari Bagian Forensik Fakultas Kedokteran UI mengatakan, tak jarang kekeliruan penarikan kesimpulan itu disebabkan pengabaian pengetahuan paling elementer tentang saksi-saksi biologis seperti darah, Iiur, sperma, cairan vagina, keringat, atau cairan tubuh lain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Djaja mencontohkan sebuah kasus perkosaan di kota B baru-baru ini, masih di Indonesia. Seberkas cairan mani ditemukan di satu sektor tubuh korban. Dari situ diketahui golongan darah si pemilik cairan mani: B.

Korban menyebutkan pemerkosa hanya seorang. Polisi menemukan empat orang yang dicurigai melakukan perkosaan itu. Golongan darah masing-masing dari keempat orang itu diperiksa. Kebetulan hanya satu di antara mereka bergolongan B. Panggil saja dia Parni. Dengan mudah si pemeriksa berkesimpulan Parni adalah terdakwa yang siap disidangkan.

Dengan segala alibi Parni menyangkal. Bagian Forensik kemudian dimintai bantuan. Cairan tubuh terdakwa lalu diperiksa. Ternyata Parni adalah seorang nonsekretor. Ke dalam kelompok nonsekretor, sekitar 15 persen dari populasi dunia, adalah orang-orang yang cairan tubuh lainnya selain darah tidak memperlihatkan suatu indikasi mengenai golongan darahnya.

Berhubung Parni nonsekretor, cairan maninya pastilah tidak mengandung unsur informasi mengenai golongan darahnya. BAP tentang Parni sebagai terdakwa gugur demi akurasi alat bukti. Pemeriksaan sembrono seperti ini semestinya tidak terjadi sebab kata Djaja, ”Pengetahuan tentang sekretor dan nonsekretor sudah standar dan sangat elementer.”

Berhubung Parni nonsekretor, cairan maninya pastilah tidak mengandung unsur informasi mengenai golongan darahnya. BAP tentang Parni sebagai terdakwa gugur demi akurasi alat bukti. Pemeriksaan sembrono seperti ini semestinya tidak terjadi sebab kata Djaja, ”Pengetahuan tentang sekretor dan nonsekretor sudah standar dan sangat elementer.”

Ada satu lagi kebiasaan buruk para pemeriksa tersangka di Indonesia. Hampir dalam setiap kasus pencurian di rumah yang diadukan ke polisi, setelah mengopi berkas sidik jari pada barang-barang yang diduga disentuh pencuri, polisi bertanya kepada korban, ”Siapa tetangga atau pembantu yang dicurigai.” Pemeriksa kemudian mencail data yang memperkuat jawaban atas pertanyaan itu dan melakukan pencocokan karena, di kepala mereka sudah ada skenario.

Prosedur ini jelas-jelas salah. Yang seharusnya dilakukan, menurut Djaja, mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti atau saksi biologis, memeriksanya, kemudian menyusun skenario berdasarkan temuan-temuan itu.

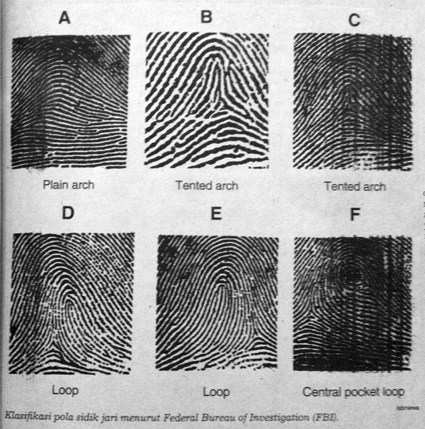

FORENSIK, terutama di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa, masih terus mengembangkan instrumen penyidikan dengan teknologi kedokteran canggih. Salah satu yang terkenal dari upaya itu adalah ditemukannya metode identifikasi dengan sidik jari DNA.

Sidik jari DNA sangat instrumental mengidentifikasi seseorang berdasarkan sedikit saja bagan tubuh yang ia tinggalkan. Selalu dapat diekstraksikan DNA dari bagian tubuh mana pun, bahkan dari seujung rambut dibelah tujuh, untuk kemudian dikodifikasi. Kodifikasi yang dihasilkannya unik untuk setiap orang. Kelebihan lain metode ini, bukti (DNA) yang sangat sedikit, itu dapat digandakan sampai milyaran kali dengan teknik PCR (polymerase chain reaction) hanya dalam tempo sejam.

Persoalannya, secanggih atau seteliti apa pun alat penyidikan bila masih saja terjadi lompatan logika pemeriksa dalam penarikan kesimpulan, keadilan hanya ada di negeri utopia sana.

Forensik sebagai bagian ilmu kedokteran untuk mencari keadilan, bukan sekadar melulu berurusan dengan jenazah. Di Indonesis sering kali hanya diasosiasikan dengan kasus-kasus kriminal, jarang dipakai dalam kasus-kasus politik.(sal)

Sumber: Kompas, Minggu, 26 Mei 1996