Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, Kecamatan Sahu di Halmahera Barat, Maluku Utara mungkin hanya sebuah titik kecil di atas peta. Namun, bagi Leontine Elisabeth Visser (71), Guru Besar Antropologi Universitas Wageningen, Belanda, Sahu adalah surga penelitian dengan begitu banyak kekayaan budaya yang bisa digali. Selama hampir 40 tahun ia menelitinya.

“Saya ini anak kota yang kepincut meneliti tentang budaya pertanian,” kata Visser kala ditemui di sela-sela acara peluncuran bukunya yang berjudul “Sejarah Pertanian dan Kebudayaan Sahu di Indonesia” di Yogyakarta, Selasa (23/7/2019). Acara tersebut adalah bagian dari Simposium Internasional ke-7 Jurnal Antropologi Indonesia yang berlangsung pada 22-25 Juli 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

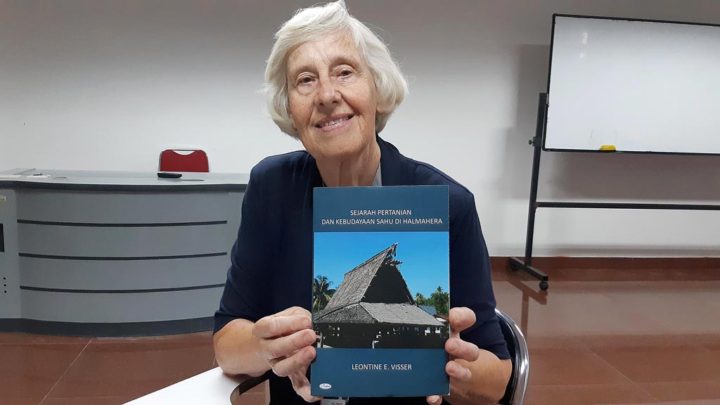

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Guru Besar Antropologi Universitas Wageningen, Belanda, Leontine Elisabeth Visser menunjukkan bukunya yang berjudul “Sejarah Pertanian dan Kebudayaan Sahu di Halmahera” yang diluncurkan pada Simposium Internasional ke-7 Jurnal Antropologi Indonesia di Yogyakarta, Selasa (23/7/2019).

Dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Ombak, ia menceritakan kehidupan warga Sahu, mulai dari falsafah hidup mereka, organisasi sosial, hingga pentingnya hak atas tanah. Penelitian intensif dilakukan Visser pada 1979-1981. Setelah kembali ke Belanda, setiap tahun ia rutin mengunjungi Sahu selama beberapa pekan untuk bersilaturahmi dengan keluarga angkatnya sekaligus melengkapi fakta lapangan. Rutinitas ini terus ia jalankan hingga tahun 2017.

Penelitian itu mengungkapkan, dalam adat Sahu tidak ada tanah milik pribadi. Setiap lahan adalah milik kolektif atau disebut “garan” yang dikelola bersama. Tidak ada individu yang berhak menjual tanah sebelum dikonsultasikan dengan semua anggota garan.

Adat ini mulai mengalami goncangan karena berhadapan dengan hukum positif terkait tanah milik yang mengatur masalah pemakaian lahan oleh pemerintah dan adat. “Harapan saya, lewat buku ini semua pihak yang hendak mengembangkan lahan atau infrastruktur di Sahu bisa memahami tatanan adat yang berlaku. Demikian juga bagi warga Sahu yang merembukkan langkah pembangunan masyarakat selanjutnya,” ujar Visser.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Guru Besar Antropologi Universitas Wageningen, Belanda, Leontine Elisabeth Visser menunjukkan bukunya yang berjudul “Sejarah Pertanian dan Kebudayaan Sahu di Halmahera” yang diluncurkan pada Simposium Internasional ke-7 Jurnal Antropologi Indonesia di Yogyakarta, Selasa (23/7/2019).

Pertanian

Lahir dan besar di Den Haag, Visser melanjutkan pendidikan tinggi dari S1 hingga S3 di Leiden. Ia mengambil program studi Antropologi Strukturalisme dengan fokus ke studi pedesaan. Menurut dia, studi ini menarik karena berbeda dengan latar belakangnya sebagai anak kota.

Pengalaman pertamanya meneliti pertanian tropis ketika menyusun tesis S2 pada 1973. Ia diminta masuk ke dalam tim peneliti dari Leiden yang melakukan riset di Pantai Gading, Afrika. Pada waktu itu, negara tersebut tengah menerima arus migran dari negara tetangga Burkina Faso yang beriklim sangat kering. Mereka menyeberang ke Pantai Gading guna mencari lahan subur untuk bercocok tanam.

“Kami meneliti tidak hanya mengenai perubahan budaya akibat interaksi kedua masyarakat, tetapi juga perubahan tanah akibat masyarakat Burkina Faso yang menanam padi kering, sementara tanah di Pantai Gading basah dan cocoknya untuk umbi-umbian,” tuturnya.

Berkat pengalaman selama enam bulan di Pantai Gading, pada 1977 namanya masuk ke dalam daftar rekomendasi peneliti asing yang diminta melakukan riset di Halmahera oleh Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional, salah satu bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Proyek itu dipimpin oleh Profesor Antropologi LIPI EKM Masinambouw agar negara memiliki data mengenai Halmahera.

Nama Visser direkomendasikan oleh Bapak Antropologi Indonesia Koentjaraningrat. Pada 1977 akhirnya terpilih tujuh peneliti dari Indonesia dan 12 peneliti asing, termasuk Visser untuk melakukan pemetaan awal di Halmahera. Pada waktu itu, wilayah yang terkenal di sana adalah Tidore, Ternate, dan Jailolo.

Visser mengatakan, awalnya ia datang ke Galela untuk melihat tradisi bertani masyarakat. Namun, warga setempat malah merekomendasikan dia agar ke Sahu karena wilayahnya ada di lembah Sungai Akelamo yang subur dan cocok untuk bertani padi kering atau padi ladang.

Begitu tugas pemetaan selesai dan kembali ke Belanda, Visser segera menulis proposal agar diizinkan meneliti di Sahu. Hal ini sangat berisiko karena belum ada satu pun rujukan tentang Sahu. “Teman-teman bilang saya gila karena tidak kenal siapa pun di sana dan tidak tahu bahasa lokal. Tapi, bagi saya ini petualangan. Mumpung masih muda,” kenang Visser.

Juli 1979 berangkatlah ia ke Sahu dengan rute Amsterdam ke Singapura lalu ke Manado. Dari Manado, ia terbang dengan pesawat kecil Twin Otter menuju Ternate. Walhasil peti besi berisi buku-buku terpaksa ditinggal di Manado, padahal isinya buku-buku rujukan teori yang penting bagi riset.

Sesampai di Ternate, ia berkenalan dengan seorang pemandu wisata bernama Usman. Berkat dia, Visser bisa mendapat hotel tempat menginap selama satu bulan. Di sana, ia belajar Bahasa Melayu Ambon dari Usman dan keluarga. Mereka pula yang membantu memastikan peti bukunya bisa dikirim dari Manado.

Sebulan kemudian Visser menyeberang dari Ternate ke Jailolo menggunakan kapal kayu bermesin 80 tenaga kuda selama 2,5 jam. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil bak terbuka untuk tiba di Sahu. Ditemani Usman, ia melakukan tur selama dua pekan ke 25 desa guna memperkenalkan diri kepada kepala desa. Akhirnya, diputuskan Visser tinggal di Desa Aketola.

Menurut dia, ada nilai tambah menjadi seorang perempuan peneliti. Ia bisa masuk ke dapur untuk mengobrol dengan ibu-ibu dan bisa pula masuk ke ruang-ruang maskulin seperti warung yang dikuasai bapak-bapak. Selama dua tahun ia terlibat di segala aktivitas warga Sahu seperti bertani, ke gereja, memasak, dan menghadiri berbagai acara keagamaan maupun adat. Bahkan, ia diberi sepetak lahan kecil untuk digarap selama berada di Sahu.

“Masyarakat Sahu mungkin orang-orang berbudi pekerti paling halus yang pernah saya temui. Waktu awal-awal, mereka sempat cemas saya tidak betah. Saya sering ditanyai ‘Ibu nanti tidak sakit kalau makan nasi?’ atau ‘orang kulit putih kalau memegang sagu nanti bisa merah-merah kulitnya’. Saya buktikan dengan makan nasi, sagu, jagung, dan lainnya, badan saya baik-baik saja,” tutur Visser.

Dalam bukunya Visser mengungkapkan orientasi masa depan penduduk Sahu belum mantap. Perkembangan zaman mengakibatkan pertanian semakin ditinggalkan oleh generasi muda yang memilih bekerja di kota. Padahal, di Sahu terdapat padi, kelapa, coklat, dan pala yang subur. Dari segi sandang, pangan, dan papan masyarakat tercukupi. Namun, mereka tidak punya biaya untuk pendidikan dan layanan kesehatan.

“Sekarang, perguruan tinggi mulai banyak meneliti di Sahu seperti dari Universitas Khairun di Ternate yang rutin mengajak mahasiswa S1 ke Sahu. Etnografi desa sekarang semakin penting karena arus migrasi balik ke desa akibat masuknya pembangunan,” ucapnya.

Leontine Elisabeth Visser

Lahir: Den Haag, Belanda, 4 Desember 1947

Suami: CL Voorhoeve (tiga orang anak)

Pendidikan: S1-S3 Antropologi di Universitas Leiden, Belanda

Pekerjaan: Guru Besar Antropologi Universitas Wageningen, Belanda

Karya: Sejarah Pertanian dan Kebudayaan Sahu di Halmahera (Penerbit Ombak, Yogyakarta. 2019)

LARASWATI ARIADNE ANWAR

Editor MARIA SUSY BERINDRA

Sumber: Kompas, 2 Agustus 2019