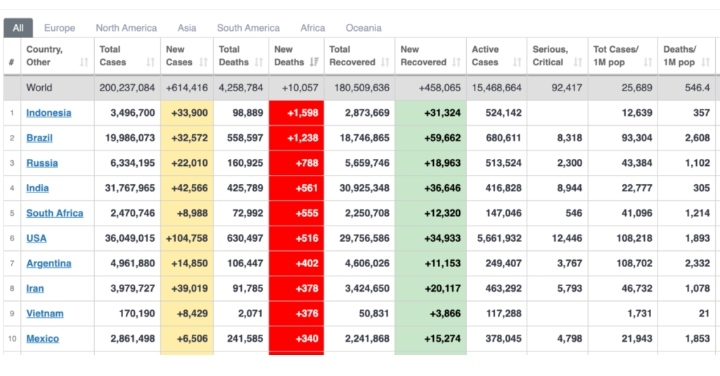

India dan Brasil saat ini mengalami tsunami kematian karena Covid-19. Indonesia bisa berada di urutan berikutnya jika tidak berhati-hati.

Pemerintah yang mengabaikan atau menunda bertindak atas saran ilmiah telah kehilangan kesempatan penting untuk mengendalikan pandemi. Itulah pelajaran pahit dari India dan Brasil yang saat ini mengalami tsunami kematian karena Covid-19. Indonesia bisa berada di daftar berikutnya jika tidak berhati-hati.

Jumlah total korban tewas di Brasil akibat Covid-19 telah melampaui 400.000 orang pada pekan lalu dan bisa bertambah 3.000 kematian per hari. Di India, rekor tertinggi kematian karena Covid-19 terjadi pada Jumat (7/5/2021) dengan 4.194 orang meninggal dalam sehari dan pada Selasa (11/5) dengan total korban mencapai 250.025 orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Krisis di kedua negara ini akibat kegagalan politik: para pemimpin mereka gagal atau lambat bertindak atas saran peneliti. Ini telah berkontribusi pada hilangnya nyawa yang tidak masuk akal,” tulis editorial jurnal sains terkemuka, Nature, Selasa (4/5).

Kegagalan terbesar Brasil adalah presidennya, Jair Bolsonaro, yang secara konsisten salah mengartikan Covid-19 sebagai ”flu ringan” dan menolak untuk mengikuti saran ilmiah dalam menetapkan kebijakan. ”Menjadi ilmuwan di Brasil sangat menyedihkan dan membuat frustrasi, ” kata Jesem Orellana, seorang ahli epidemiologi di pusat Oswaldo Cruz Foundation di Manaus, kepada Nature, Selasa (27/4). ”Separuh dari kematian (di Brasil) seharusnya dapat dicegah. Ini benar-benar bencana.”

Pemerintah Bolsonaro telah beberapa kali menentang nasihat ilmiah selama pandemi, termasuk diminta tidak mempromosikan pengobatan Covid-19 yang belum terbukti. Namun, kesalahan yang paling merugikan, kata Orellana, adalah mengabaikan strategi dasar penanggulangan pandemi.

Misalnya, meskipun riset menunjukkan masker dapat mengurangi kemungkinan penularan SARS-CoV-2, Bolsonaro melemahkan mandat federal untuk pemakaian masker pada Juli 2020. Secara pribadi, dia juga menolak memakai masker, bahkan setelah dinyatakan positif Covid-19.

Selain itu, Bolsonaro menolak melakukan pembatasan dengan menutup bisnis yang tidak penting selama pandemi. Alasan ekonomi menjadi dalihnya, dengan mengatakan bahwa penguncian akan merugikan masyarakat.

”Sangat sulit menerapkan tindakan pencegahan jika informasi yang salah datang langsung dari pemerintah federal,” kata Natalia Pasternak, mikrobiologis dan kepala Question of Science Institute di Sao Paulo.

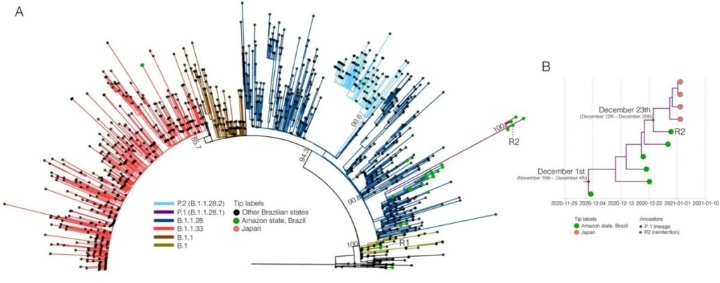

Sebagaimana di Brasil, para pemimpin India juga dinilai gagal merespons peringatan para ahlinya, termasuk saat kemunculan varian baru B.1.617 pada Oktober 2020. Gautam Menon, profesor biologi dari Ashoka University yang pertama kali mencermati varian ini, seperti dikutip BBC mengatakan, India seharusnya memulai pengawasan genom yang cermat sejak Januari 2021 untuk mendeteksi varian baru.

”Keberadaan varian baru ini awalnya dibantah pihak berwenang. Ini adalah titik balik yang signifikan yang terlewatkan,” kata Menon.

Para politisi di India dinilai terlalu cepat berpuas diri setelah melihat penurunan kasus Covid-19 yang pada September 2020 rata-rata bertambah 96.000 per hari menjadi sekitar 12.000 per hari pada awal Maret 2021.

Sejak terjadi penurunan itu, mereka membuka kembali bisnis, menyelenggarakan pemilihan umum dan mengizinkan ritual yang melibatkan jutaan orang, dengan mengabaikan protokol kesehatan.

Pada periode kritis itu, sejumlah ilmuwan di India bersuara untuk memperingatkan pemerintah mereka agar berhati-hati dalam melonggarkan pembatasan Covid-19, seperti ditulis di jurnal Lancet edisi 26 September 2020. Namun, keputusan politik mengabaikannya dan, pada saat yang sama, masyarakat yang lelah dengan pembatasan semakin mengabaikan protokol kesehatan.

Dampaknya, mulai akhir Maret 2021, gelombang kedua virus korona tipe baru itu mulai menerjang seiring kemunculan varian baru. Kini, India kewalahan menghadapi tsunami Covid-19. Layanan kesehatan mereka telah kolaps, bahkan mayat korban harus antre untuk dikremasi.

Keterbukaan data

Belajar dari Brasil dan India, diabaikannya sains dalam pengambilan keputusan dimulai sejak para ilmuwan kesulitan mengakses data guna penelitian Covid-19. Hal itu menyebabkan ilmuwan kesulitan memberikan prediksi yang akurat dan saran berbasis bukti kepada pemerintah.

Pada 29 April 2021, misalnya, lebih dari 700 ilmuwan menulis surat kepada Perdana Menteri India Narendra Modi untuk meminta akses yang lebih baik ke data, seperti hasil tes Covid-19 dan hasil klinis pasien di rumah sakit serta program surveilans genom skala besar untuk mengidentifikasi varian baru.

Surat ini direspons dengan pembukaan sebagian data, tetapi situasi sudah terlambat. Tsunami Covid-19 yang melanda sudah terlalu besar dan kini mereka bahkan kesulitan mengkremasi korban.

Bagaimana dengan Indonesia?

Para ilmuwan, khususnya epidemiolog independen di Indonesia, telah merasakan sulitnya mengakses data Covid-19 di Indonesia, terutama data soal jumlah tes dan kapan onsetnya di tiap kabupaten/kota, hingga data kematian terkait Covid-19. Padahal, data ini menjadi kunci pembuatan kurva epidemi, yang seharusnya menjadi dasar kebijakan, misalnya pelonggaran pembatasan seharusnya dilakukan jika kurva penularannya menurun.

Mengingat sangat pentingnya kurva epidemiologi ini, kualitas data dan informasinya harus baik. Untuk membangun kepercayaan publik dan kualitas data, Pemerintah Singapura, misalnya, menggandeng akademisi dan lembaga penelitian.

Model epidemiologi mereka dibuat bersama oleh Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore, dan Kementerian Kesehatan, untuk memproyeksikan penyebaran penyakit dan mensimulasikan dampak reduktif di bawah skenario intervensi berbeda. Upaya kolaboratif seperti itu memfasilitasi peningkatan tanggapan nasional ilmiah dan berdasarkan bukti.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kurva epidemi, tetapi kualitasnya diragukan ilmuwan. Epidemiolog dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar (2020), misalnya, menyebutkan, Indonesia belum memiliki kurva epidemi yang baik sehingga harus hati-hati membaca klaim pemerintah tentang perjalanan kasus Covid-19 di Indonesia.

Salah satu sumber masalahnya adalah angka jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari sebelumnya karena tidak ada informasi kapan terjadi infeksi. Keterbatasan tes menyebabkan kasus yang dilaporkan pada hari itu bisa berasal dari kasus berhari-hari bahkan minggu sebelumnya.

Tes dan lacak, yang menjadi komponen dasar dalam strategi pengendalian pandemi, selain perawatan pasien, telah menjadi masalah dasar di Indonesia selama Covid-19 yang belum tuntas juga, termasuk transparansi laporannya. Hingga saat ini, tidak ada data hasil tes dan lacak hingga level kabupaten/kota yang bisa diakses publik dan bisa dianalisis ilmuwan independen.

Berdasarkan laporan rutin Organisasi Kesehatan dunia (WHO) tentang situasi Covid-19 di Indonesia, hanya Jakarta yang secara konsisten sudah memenuhi standar minimal jumlah tes. Sebagian besar daerah lain, termasuk provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, belum memenuhinya sehingga data epidemiologis di Indonesia tidak bisa dianalisis.

Selain ketertutupan jumlah pemeriksaan, Pemerintah Indonesia tidak transparan menginformasikan hasil pelacakan kasus (tracing), yang membuat masyarakat tak tahu risiko di sekitar mereka. Padahal, di banyak negara lain, data kluster penularan bisa diakses terbuka.

Setiap laporan kasus disertai dengan riwayat perjalanan dan kemungkinan kontak yang terjadi. Di Singapura, misalnya, data ini bisa diakses di www.moh.gov.sg/covid-19. Dengan data ini, peneliti bisa melaporkan jalur penularan Covid-19 di Singapura dari grup wisatawan China, konferensi perusahaan, dan gereja, seperti dilaporkan di The Lancet (2020), yang lalu direkonstruksi di sejumlah media massa sehingga bisa terbaca publik.

Korea Selatan (Korsel) juga melaporkan perjalanan kasus secara transparan di laman resmi pemerintah www.cdc.go.kr atau juga di pemerintah kota. Misalnya, pada 17 Juni 2020, Pemerintah Kota Busan melaporkan dua kasus baru, yakni warga Korsel, dengan rincian informasi riwayat perjalanannya. Kasus ke-47 di kota ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Madura menggunakan kendaraan pribadi ke Bandara Juanda di Surabaya kemudian terbang ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum terbang ke Korsel.

Informasi ini meliputi jenis moda transportasi dan nomor penerbangan sehingga memudahkan publik mengetahui risiko penularan dan pelacakan. Bahkan, kondisi setiap kasus, termasuk setelah sembuh, bisa diikuti dalam peta yang bisa diakses publik. Di Indonesia, masyarakat tak pernah tahu siapa sesungguhnya kasus ke-10, 20, atau bahkan yang ke-2 juta, dari mana mereka tertular, dan bagaimana kondisinya.

Kepercayaan publik

Transparansi informasi Covid-19 memang masih menjadi masalah hingga lebih dari setahun setelah pandemi. Pada 24 April 2021, Iqbal Elyazar menulis di kolom opini Kompas, yang menceritakan sulitnya menghitung data angka kematian Covid-19 di Indonesia. Salah satunya karena sengkarut data.

Tak hanya itu, timnya yang tengah melakukan kajian tentang excess death atau tren kematian berlebih selama pandemi ini juga terhambat dengan ketertutupan data. Banyak pemerintah daerah tak mau memberikan akses data kematian terkait Covid-19. Tanpa data ini, gambaran tentang keparahan wabah di Indonesia sulit diketahui publik dengan baik.

Sengkarut data Covid-19 di Indonesia juga terlihat baru-baru ini. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tes Covid-19 secara acak di pos penyekatan mudik. ”Jumlah pemudik yang dilakukan random testing, dari 6.742 konfirmasi positif 4.123 orang,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/4).

Hal itu berarti, dari tes random ini, angka positivitasnya mencapai 63,7 persen. Angka ini sangat tinggi. Jika betul, itu sangat mengkhawatirkan. Masalahnya, angka positivitas pemeriksaan reaksi rantai polimerase (PCR) di Indonesia yang dilaporkan setiap harinya hanya di kisaran 22 persen. Angka positivitas tes antigen 0,5-1,5 persen.

Apa mungkin tes random bisa jauh lebih tinggi positivitasnya dibandingkan dengan tes rutin dari hasil pelacakan atau orang-orang yang datang dengan gejala Covid-19? Hal ini sulit dijelaskan, kecuali jika data hasil tes yang dilaporkan Satgas Penanganan Covid-19 tiap harinya tidak akurat.

Publik akan bertanya-tanya, kenapa jika untuk membuka aktivitas ekonomi dan wisata, data dan informasi positivitas kita minimal, tetapi untuk menakuti pemudik menggunakan data lain. Ini soal konsistensi pesan, mirip dengan pernyataan yang kontradiktif: mudik dilarang, tetapi untuk wisata boleh.

Kita tentu sepakat, mudik perlu dilarang karena risiko penyebaran penyakit ini seiring pergerakan pemudik sangat besar. Namun, penggunaan data yang bias bakal memperparah krisis kepercayaan dan pada akhirnya kepatuhan warga. Padahal, kepercayaan dan kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan merupakan elemen penting dalam mencegah tsunami Covid-19, seperti terjadi di India dan Brasil saat ini.

Oleh. Ahmad Arif, wartawan ”Kompas”

Editor: EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 11 Mei 2021