DINAMIKA perkembangan ekonomi berjalan cepat dengan pertumbuhan peluang-peluang kerja baru pada tingkat keahlian yang tinggi. Ciri permintaan yang semakin besar terhadap sumber daya manusia dengan keahlian yang tinggi merupakan masa transisi dari ekonomi Indonesia, yang berubah cukup cepat akhir-akhir ini. Tetapi dinamika seperti ini seperti tidak mendapat respons secara memadai dari pemerintah selama satu atau dua dekade terakhir ini.

KEBIJAKAN pada sisi suplai –dalam hal ini kebijakan pendidikan tinggi– berjalan apa adanya sehingga hasil atau output yang ada tidak memadai untuk mengisi kesempatan kerja yang memerlukan keahlian tinggi. Dengan kata lain, sumber daya manusia berkeahlian tinggi masih tergolong langka untuk kebutuhan yang ada pada saat ini.

Yang terjadi justru hanya pertumbuhan perguruan tinggi swasta dalam kuantitas yang besar tetapi kualitasnya tidak memadai. Dengan jumlah lulusan yang cukup besar jumlahnya, tingkat keahlian yang disandang para lulusan perguruan tinggi tersebut masih disangsikan kualitasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masalah kualitas

Persoalan pada sisi suplai, sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia sesungguhnya tengah menghadapi berbagai persoalan, di antaranya persoalan kualitas. Dengan sentuhan regulasi dan standarisasi serta kebijakan apa adanya seperti sekarang, maka sulit untuk melihat lulusan perguruan tinggi di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Dari segi jumlah perguruan tinggi mana pun jumlah mahasiswa, maka populasinya dapat dikatakan sudah sangat jenuh –terutama jika dikaitkan dengan tuntutan dan peluang kerja yang ada. Jumlah perguruan tinggi yang ada saat ini mencapai 1.200, tetapi kebanyakan menghasilkan lulusan pada bidang yang sudah jenuh dengan

kualitas yang tidak memadai.

Sementara itu, bidang-bidang yang diperlukan di lapangan tidak digarap dengan serius oleh perguruan tinggi yang ada. Pembukaan fakultas dan jurusan lebih merupakan tuntutan kemudahan dan kepraktisan saja, sehingga tidak aneh jika jumlah jurusan kelompok humaniora jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jurusan keteknikan. Di sini sesungguhnya peran kebijakan pemerintah sangat di perlukan dalam mengarahkan pelaksanaan pendidikan tinggi di lapangan.

Pada satu sisi banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapat pekerjaan sesuai tingkat pendidikan dan bidangnya. Bahkan jumlah pengangguran terdidik dapat dikatakan sangat besar. Tetapi pada sisi lain dunia kerja dan berbagai bidang kegiatan ekonomi masih sangat kekurangan tenaga ahli, yang pasoknya dari perguruan tinggi sangat terbatas. Bidang-bidang keahlian langka ini tidak direspons secara normal oleh sistem pendidikan yang ada sehingga pada satu sisi terdapat surplus sehingga timbul pengangguran terdidik. Namun, pada sisi lainnya terdapat short-age karena kekurangan tenaga ahli yang tidak disuplai oleh perguruan tinggi.

Struktur tenaga kerja lebih berat ke bawah dengan mayoritas tingkat pendidikan tenaga kerja berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Dari total angkatan kerja sejumlah 80,1 juta orang, angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah 56,0 juta orang atau sekitar 69, 9 persen. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpendidikan sarjana hanya 1,545 juta orang atau sekitar 1,9 persen, dan yang berpendidikan diploma 1,32 juta orang atau sekitar 1,65 persen. Itu pun kebanyakan adalah sarjana humaniora, yang relatif lebih sempit kesempatan kerjanya. Dengan demikian, ada semacam mismatch antara tenaga kerja berkeahlian yang tengah dibutuhkan di lapangan (sisi permintaan) dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang dihasilkan oleh sejumlah besar perguruan tinggi (sisi penawaran).

Hal yang sama terjadi pada penduduk yang berusaha sendiri dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yang cukup besar jumlahnya –terutama pada bidang industri– apalagi jika ditambah dengan penduduk yang bekerja tetapi hanya dibantu oleh pekerja rumah tangga atau buruh tidak tetap. Besarnya kategori penduduk bekerja seperti ini juga menunjukkan besarnya fenomena informalitas dan marjinalitas dalam berusaha dan kesempatan kerja.

Paradoks dan kebijakan

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sesungguhnya sangat besar jika dilihat dari angka-angka yang sesungguhnya. Yang menarik perhatian, tingkat pengangguran terbuka ini mempunyai kecenderungan yang semakin tinggi pada kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk masuk ke dalam kasus pengangguran terbuka ini. Dengan demikian, pendidikan menjadi paradoks baru karena seharusnya dengan semakin banyak mengenyam pendidikan, maka seseorang lebih cepat memperoleh pekerjaan.

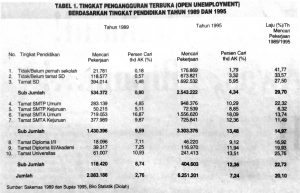

Berdasarkan data SUPAS 1995, tingkat pengangguran terbuka secara umum untuk semua jenjang pendidikan mencapai 7,24 persen dari total angkatan kerja 80,1 juta orang. Itu berarti ada sekitar 6,2 juta orang Indonesia menganggur secara terbuka atau istilah halusnya sedang mencari pekerjaan. Mungkin angka ini overestimate karena di dalamnya termasuk kelompok yang berada pada usia sekolah dan orang tua yang sesungguhnya sudah pensiun. Tetapi angka pengangguran terbuka ini tergolong cukup tinggi (Tabel 1).

Berdasarkan data SUPAS 1995, tingkat pengangguran terbuka secara umum untuk semua jenjang pendidikan mencapai 7,24 persen dari total angkatan kerja 80,1 juta orang. Itu berarti ada sekitar 6,2 juta orang Indonesia menganggur secara terbuka atau istilah halusnya sedang mencari pekerjaan. Mungkin angka ini overestimate karena di dalamnya termasuk kelompok yang berada pada usia sekolah dan orang tua yang sesungguhnya sudah pensiun. Tetapi angka pengangguran terbuka ini tergolong cukup tinggi (Tabel 1).

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada angkatan kerja berpendidikan tinggi tercatat 12,4 persen dari total angkatan kerja pada kelompok ini. Angka pengangguran terbuka kelompok terdidik ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok berpendidikan rendah SD ke bawah (yakni sekitar 4,3 persen). Dengan demikian, jumlah pengangguran terbuka pada kelompok terdidik 404.000 orang, baik tingkat sarjana (S1) maupun diploma I sampai III. Jumlah pada tingkat sarjana yang menganggur total 241.000 orang (13,5 persen), sedangkan pada tingkat diploma III sekitar 117.000 orang (11,9 persen) dan tingkat Diploma I/II 46.000 orang (9,1 persen).

Selain terdapat pengangguran terbuka yang besar pada kelompok ini, di dalam kelompok yang bekerja pun terdapat pengangguran semu, yakni orang yang bekerja kurang dari standar jumlah jam kerja normL (35 jam per minggu). Tingkat pengangguran semu pada kelompok pendidikan tinggi ini 552.000 orang atau 25 persen dari orang yang bekerja pada kelompok ini. Rinciannya, pengangguran semu pada golongan S1 237.000 orang, Diploma III/akademi sekitar 201.000 orang dan Diploma I/II sekitar 111.000 orang.

Selain terdapat pengangguran terbuka yang besar pada kelompok ini, di dalam kelompok yang bekerja pun terdapat pengangguran semu, yakni orang yang bekerja kurang dari standar jumlah jam kerja normL (35 jam per minggu). Tingkat pengangguran semu pada kelompok pendidikan tinggi ini 552.000 orang atau 25 persen dari orang yang bekerja pada kelompok ini. Rinciannya, pengangguran semu pada golongan S1 237.000 orang, Diploma III/akademi sekitar 201.000 orang dan Diploma I/II sekitar 111.000 orang.

Dengan demikian, jumlah pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran semu pada golongan berpendidikan tinggi ini sangat besar jumlahnya, yakni 956.000 orang. Dengan angka ini, apakah kita bisa melakukan klaim bahwa pendidikan tinggi yang ’amburadul’ seperti sekarang dapat menyelesaikan masalah ketenagakerjaan seperti sekarang?

(Didik J Rachbini, Faisal Basr, dan M Nawir Messi, Tim INDEEF)

————–

Lebih Mirip “Toko Kelontong”

PERMASALAHAN sekaligus kesalahan mendasar pada sistem pendidikan nasional terletak pada dua hal, yakni: a) peran otoritas pendidikan yang seharusnya mengeluarkan kebijakan yang tepat, dan b) pemain di lapangan dalam hal ini perguruan tinggi sendiri. Seperti diketahui, banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia lebih mirip ”toko kelontong” ketimbang lembaga pendidikan profesional sehingga kualitas sarjana yang dihasilkan sangat diragukan. Bahkan tidak sedikit dari alumnus perguruan tinggi, yang sulit mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan.

Fakta ini semakin terlihat pada fenomena pengangguran pada tenaga terdidik. Saya menganggap masalah ini merupakan paradoks dari sistem pendidikan nasional, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin lama masa tidak bekerjanya sebagai biaya (cost) ketika masih belajar di perguruan tinggi. Tetapi setelah lulus justru permasalahan baru muncul ke permukaan di mana pendidikan tinggi tidak justru menyelesaikan masalah. Paradoks tersebut terlihat karena pada satu sisi banyak sekali bidang usaha yang memerlukan tenaga kerja terdidik (terutama di bidang keteknikan), tetapi pada sisi lain banyak sekali tenaga terdidik yang menganggur.

Persoalan lain adalah ketidakseimbangan antara kelompok pendidikan tinggi pada bidang humaniora dengan kelompok bidang keteknikan (engineering). Bidang-bidang humaniora tidak diperlukan dalam jumlah yang besar, tetapi proporsional sesuai perkembangan institusi-institusi sosial, politik, hukum, budaya dan pendidikan yang berkembang. Tetapi bidang keteknikan sangat diperlukan relatif dalam jumlah besar sesuai perjalanan industrialisasi pada saat ini.

ADA juga masalah ketidaksepadanan antara lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Posisi lulusan perguruan tinggi di dalam struktur tenaga kerja sangat kecil jumlahnya, sehingga terdapat kelangkaan relatif dibandingkan dengan tenaga kerja pada tingkat pendidikan di bawahnya. Tetapi kelangkaan ini semakin tinggi karena terdapat ketidaksepadanan antara tenaga kerja lulusan perguruan tinggi ke dalam bidang-bidang yang berkembang di masyarakat. Seperti diketahui, bidang industri manufaktur sangat memerlukan tenaga kerja terdidik dalam jumlah cukup besar. Tetapi bidang ini menyerap kurang dari 8 persen tenaga kerja terdidik lulusan universitas.

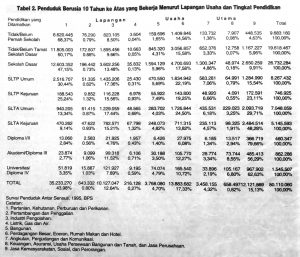

Sektor industri yang menjadi tulang punggung dan penghela pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI ini menyerap sedikit sekali tenaga kerja berpendidikan tinggi. Dari sekitar 1,545 juta tenaga kerja berpendidikan sarjana hanya ada sekitar 121.000 orang yang masuk ke sektor industri atau hanya sekitar 7,89 persen. Sebagian besar (967.000 Sarjana atau 62,6 persen) tenaga kerja terdidik masuk ke dalam bidang pekerjaan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang produktivitasnya rendah. Proporsi yang senada terjadi untuk tenaga kerja berpendidikan diploma (Tabel 2).

Karena itu, eksistensi perguruan tinggi dalam jumlah yang besar di Indonesia terus dipertanyakan, khususnya dalam kaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan dunia usaha. Ketidaksesuaian (unmatch) antara tenaga terdidik yang dihasilkan dan kebutuhan dunia usaha sering menjadi pembahasan berbagai tulisan ilmiah maupun kritik di media massa. Tentu saja masalah ini bukan hanya tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi menjadi kewajiban pelaku-pelakunya di lapangan.

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia tidak terlalu mengecewakan selama dua dekade terakhir ini dan kompleksitas dunia usaha semakin mengalami pendalaman –tetapi tuntutan kebutuhan dunia usaha ini tidak diimbangi oleh tenaga terdidik yang sesuai kebutuhan. Jadi, ada labor shortage pada tingkat keahlian di lapisan atas. Dengan demikian, sistem ekonomi dan dunia usaha menghadapi paradoks lagi, yakni: kekurangan tenaga kerja ahli di lapisan atas, tetapi mengalami kelebihan tenaga kerja di lapisan bawah.

Dengan fakta-fakta serta masalah pada sisi suplai ini, maka reformasi sistem pendidikan tinggi sudah begitu mendesak. Ada dua strategi yang perlu diterapkan, yakni: a) kebijakan dan pengaturan sebagai fondasi dari kiprah dan kerja pelaku-pelakunya, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan b) intervensi perbaikan kualitas secara langsung. Pada satu sisi, pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan bersifat mengarahkan, menyeleksi dan menggiring perguruan tinggi menjadi kelompok yang berkualitas dan yang tidak. Kelompok yang tidak berkualitas dan tidak memadai langsung maupun tidak langsung akhirnya akan ditinggalkan masyarakat.

Tetapi pemerintah harus konsisten, tidak seperti yang dilakukannya sekarang. Instrumen seleksi sebenarnya sudah ada, yakni: peringkat terdaftar, diakui dan disamakan. Tetapi instrumen ini menjadi hilang fungsinya karena batas-batasnya sudah tidak jelas dan pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan status yang diminta melalui berbagai kolusi. Fungsi kebijakan juga sangat penting untuk mengarahkan ketidakseimbangan antara kelompok humaniora dan kelompok keteknikan. Hal ini bisa dipecahkan dengan insentif dan pajak. Yang hendak didorong diberi insentif dan kemudahan atau bahkan diwajibkan agar lebih cepat perkembangannya, sedangkan yang hendak ditekan pertumbuhannya dikenakan pajak atau berbagai kewajiban. (Tim INDEEF)

————————-

ISTILAH EKONOMI

Frictional Unemployment: Pengangguran yang terjadi karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, karena secara temporer tidak ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Untuk tenaga kerja spesialis, pengangguran misalnya bisa terjadi karena permintaan akan suatu produk yang mendadak menurun tajam. Tenaga spesialis ini tentu saja bisa segera dipindahkan ke industri lainnya. Misalnya, spesialis programer komputer, akan mangganggur apabila permintaan akan komputer mendadak turun dalam suatu periode tertentu. Biasanya, pengangguran seperti ini terjadi karena pasar tenaga kerja yang tidak berjalan sempurna.

Angkatan Kerja (Labor Force).Batasan angkatan kerja menurut sensus penduduk dan survai yang dilakukan Biro Pusat Statistik, kurang lebih mempunyai pengertian yang serupa, yang terdiri atas;

* Mereka yang selama seminggu yang lalu sebelum waktu pencacahan mempunyai pekerjaan.

* Punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti menunggu panen, cuti dan sebagainya.

* Tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mengharapkan dapat pekerjaan (penganggur terbuka).

Penganggur Terbuka (Open Unemployment): Adalah penduduk usia kerja;

* Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

* Yang sudah pernah bekerja, namun karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan.

* Yang dibebastugaskan, baik akan dipanggil kembali atau tidak, tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Setengah Penganggur: Istilah ini dinyatakan dalam ukuran jam kerja. Dikenal pula dengan istilah ”penganggur terselubung”.

* Setengah pengganggur kentara; adalah orang yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jumlah jam kerja normal.

* Setengah penganggur tidak kentara; adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal, namun ia bekerja pada jabatan/ posisi yang sebetulnya membutuhkan kualifikasi/kapasitas di bawah yang ia miliki.

* Setengah pengganggur potensial; adalah orang yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas kerja normal, namun menghasilkan output yang rendah, yang disebabkan oleh faktor-faktor organisasi, teknis dan ketidakkecukupan lain pada tempat/perusahaan di mana dia bekerja. (ppg)

Sumber: Kompas, 4 Maret 1997 Halaman 17