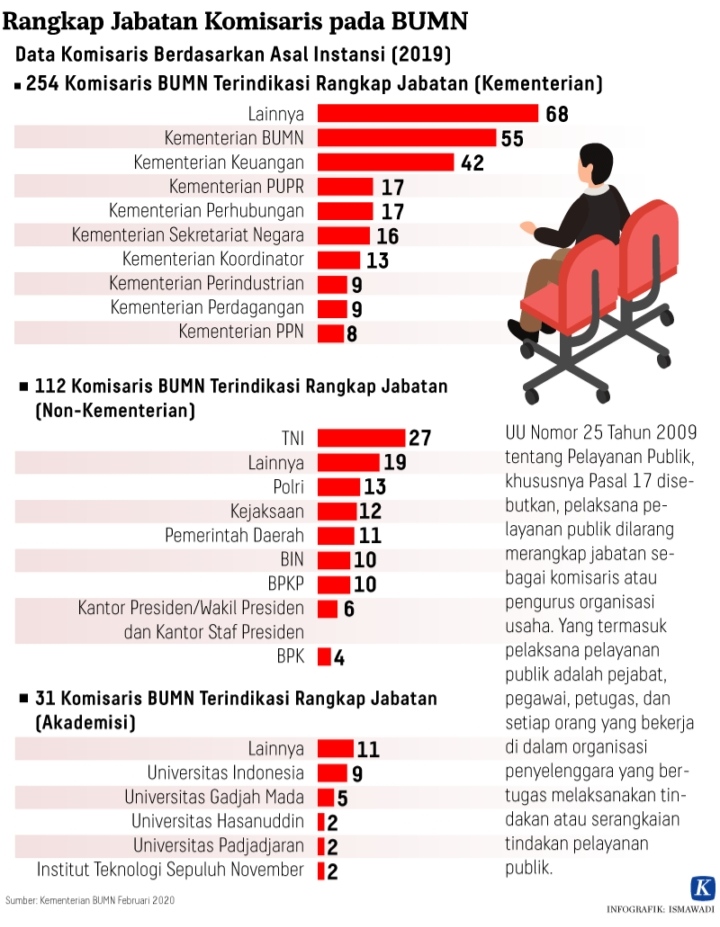

Rangkap jabatan tidak hanya terjadi pada Rektor UI, tetapi juga rektor-rektor universitas lainya. Kalaupun ini legal secara yuridis, tetapi ilegal secara moral, integritas akademisi juga dipertanyakan.

Setelah kasus rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia mengemuka akibat kisruh “King of Lip Service” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Sabtu (26/6/2021), rambu-rambu umum universitas itu pun kini berubah. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia telah ditandatangani Presiden, 2 Juli 2021.

Pada awalnya, sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 68 Tahun 2013, Pasal 35 menyebutkan Rektor dan Wakil Rektor UI dilarang rangkap jabatan pada satuan pendidikan lain, instansi pemerintah pusat maupun darah, pejabat di badan usaha milik negara, anggota partai politik, atau jabatan lain yang bertentangan dengan UI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk klausul yang sama termaktub dalam Pasal 39, PP Nomor 75 Tahun 2021. Perbedaannya, Rektor dan Wakil Rektor tetap dilarang menjabat di BUMN, tetapi diperbolehkan untuk mengurusi BUMN di luar jabatan direksi. Berdasarkan diktum tersebut, pejabat di UI bisa menjadi komisaris di BUMN.

Apabila dilihat secara redaksional, pihak rektorat tampak hanya mengubah satu kata “pejabat” menjadi “direksi”, tetapi berdampak signifikan terhadap integritas pribadi, visi pendidikan, dan kehidupan kita sebagai warga bangsa. Pertanyaannya secara institusional, sebagai penyelenggara pendidikan papan atas di Indonesia, apa dampaknya terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia? Secara personal, bagaimana integritas akademisi dalam jaringan birokrasi?

Garis merah Universitas

Statuta univesitas layaknya sebuah anggaran dasar di dalam sebuah organisasi masyarakat. Peraturan bukan saja berfungsi untuk mengatur tiap orang yang menjadi subyek, bukan sekadar kesepakatan dari masing-masing pihak, apalagi urusan formalitas, melainkan sebuah standar nilai, sebuah martabat, semangat yang hendak dijunjung tinggi oleh subyek. Secara moral, seluruh sivitas akademika harus melihat status sebagai garis merah yang memberi batasan setiap sikap terjang secara akademis

Tidak semua statuta menjelaskan secara rinci tentang rangkap jabatan. Apalagi secara umum peraturan perundang-undangan memberikan rambu-rambu bagi aparatur sipil negara. Sebagai contoh, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Airlangga, khususnya Pasal 32 dinyatakan larangan rangkap jabatan sebagai pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, pejabat struktural pada lembaga atau instansi pemda, dan pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Unair.

Akan tetapi Statuta Universiats Negeri Jakarta (UNJ) misalnya hanya secara spesifik mengatur tugas dan kewenangan rektor. Hal itu dapat dicermati dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta yang diteken pada 21 September 2018 oleh Menristek Dikti Mohamad Nasir.

Atas dasar itu, ketika statuta merupakan aturan main tertinggi bagi akademisi, maka kasus-kasus yang berpotensi menyalahi statuta universitas perlu ditertibkan. Manakala peraturan yang justru ditertibkan, hal itu membawa pada sebuah kesan tentang sentuhan kekuasaan terhadap peraturan sangat kentara agar sesuai dengan kebutuhan aparatur. Ujungnya, pernyataan-pernyataan di dalam peraturan itu disusun sebagai legalitas formal atas perilaku subyek yang menjalankan institusi tersebut.

Sebenarnya rangkap jabatan tidak hanya terjadi pada Rektor UI, tetapi juga rektor-rektor universitas lainya, seperti Universitas Hasanuddin maupun Universiats Bengkulu. Mereka menjabat rektor sekaligus sebagai komisaris sebuah bank di daerah.

Ilegal secara moral

Jika logika ini disetujui, sekurang-kurangnya ada tiga kesalahan kaum akademisi yang melakukan rangkap jabatan.

Pertama, rangkap jabatan ini meskipun menjadi legal secara yuridis, tetapi ilegal secara moral. Jabatan memang bukan arisan tetapi rangkap jabatan menyalahi asas keadilan sosial. Kewenangan yang berbeda bisa dipegang oleh dua ahli. Demikian pula pendapatan yang mestinya bisa bermanfaat untuk dua kepala keluarga harus terkumpul pada satu kepala keluarga.

Kedua, integritas akademisi dipertanyakan. Pengubahan peraturan yang terkesan hanya untuk memenuhi legalitas kepentingan tertentu bukan membawa pada iklim akademik yang segar, tetapi sebaliknya. Kewenangan sebagai akademisi yang memiliki akses terhadap kekuasaan maupun keputusan-keputusan politik senyatanya tidak dijadikan sebagai kekuatan untuk menjaga marwah para ilmuwan.

Ketiga, pengabaian terhadap tuntutan institusi pendidikan sebagai gerbang membentuk manusia Indonesia yang unggul. Posisi universitas sebagai laboratorium peradaban, produsen nilai-nilai ilmiah, atau makelar ilmu pengetahuan mestinya dijaga dengan integritas yang tinggi.

Pada masa lalu, pemeritah Orde Baru pernah mencanangkan program “padat karya”; pekerjaan dan pendapatan perlu disebar sebanyak mungkin orang untuk mengurangi pengangguran. Pada masa kini, ketika pekerja telah diganti dengan keterampilan teknologi digital dan kreativitas telah menjadi tuntutan utama dalam bisnis maka kini kita perlu “padat nilai”.

Aturan umum sebagaimana termaktub di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap, itu semua memberikan petunjuk tentang pentingnya integritas individu dalam roda pemerintahan. Untuk ASN golongan rendah dengan gaji sekitar upah minimum regional, mereka akan mencukupi kebutuhan dengan menjalankan pekerjaan sambilan sebisanya yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Rangkap jabatan bagi pejabat eselon tentu bukan soal kebutuhan sehari-hari.

Saifur Rohman, Pengajar Program Doktor di Universitas Negeri Jakarta.

Editor: YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 5 Agustus 2021