Kendati sejak tahun lalu pemerintah dan organisasi masyarakat sipil gencar melakukan kampanye dan gerakan stop perkawinan anak, di sejumlah daerah praktik perkawinan anak masih saja berlangsung. Di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan daerah yang paling tinggi angka perkawinan di tingkat nasional, perkawinan anak terjadi karena sejumlah faktor.

Pekan lalu, saat Kompas mengunjungi beberapa desa di Polewali Mandar, ditemukan persoalan perkawinan anak di daerah sangat kompleks. Selain dilatarbelakangi faktor kemiskinan, norma sosial, dan budaya, perkawinan anak juga tetap terjadi karena kegagapan merespons dinamika media informasi. Literasi media minim.

Contohnya terjadi di Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, yang berada di daerah pelosok di wilayah perbatasan Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Perkawinan anak di desa ini terus terjadi sejak dulu hingga kini. Bedanya, jika perkawinan anak pada zaman dulu terjadi karena faktor kemiskinan dan norma sosial serta budaya, saat ini perkawinan anak didominasi karena pengaruh pergaulan dan teknologi informasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasnawati (40), warga setempat, mengaku menikah pada usia sekitar 13-14 tahun. Keluarganya dari keluarga miskin. Namun, ketika menikah pun dia tidak bisa mengubah hidupnya, bahkan anaknya yang baru lulus sekolah dasar pun harus menikah pada usia muda. ”Karena ada yang melamar, kami terima saja sebab kalau menolak pinangan, nanti anak saya enggak dapat jodoh,” ujar Hasnawati yang masih mengingat menerima uang pinangan dari keluarga menantunya sekitar

Rp 4 juta.

Kemiskinan juga membuat HA (48) menikah sejak umur 14 tahun ini. Sepanjang masa perkawinannya, dia tak pernah lepas dari kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya yang umurnya lebih tua darinya. Tak hanya kekerasan fisik, tiap hari dia ke kebun, lalu menjual hasil bumi ke pasar untuk membiayai keluarga. ”Tidak tahan dengan kemiskinan dan melihat ibunya jadi korban kekerasan, anak perempuannya pun memilih kabur dari rumah dan menikah saat masih SMP,” ujar Retno Dwi Utami, Ketua Lentera Perempuan Mandar, yang mendampingi sejumlah perempuan di Kalumammang.

Sejumlah faktor

Saat ini fenomena perkawinan anak semakin kompleks. Selain berada dalam lingkaran masalah klasik, perkawinan anak di daerah itu juga karena pengaruh perkembangan teknologi. Desa Kalumammang, misalnya, meski berada di wilayah terpencil—hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor karena ada jembatan ambruk akibat banjir bandang pada Maret lalu—dalam 10 tahun terakhir sejumlah anak usia sekolah menikah.

Seperti yang dialami Anti (23), yang menikah pada usia 16 tahun saat masih di bangku SMA. Dia menikah dengan laki-laki dari luar kampung yang dikenalnya lewat media sosial Facebook. Namun, baru empat bulan menikah, dia pulang ke Kalumammang dalam keadaan hamil muda. Anaknya lahir prematur dan meninggal. Hingga kini suaminya tak pernah menjemput Anti. Orang- orang di kampung menyebutnya ”janda anak-anak”.

Lain lagi yang dialami Ima (23) yang menikah saat kelas II SMA, yang kini memiliki dua anak usia 5 tahun dan 1 tahun. Perempuan yang saat ini postur tubuh dan wajahnya masih terlihat anak- anak, enam tahun lalu memilih kawin lari menyusul kekasihnya yang bekerja di Kalimantan.

Perkawinan anak di Kalumammang hanyalah potret kecil perkawinan anak di Provinsi Sulbar. Sulbar saat ini mendapat sorotan karena menempati peringkat pertama perkawinan anak di tingkat nasional. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan, Sulbar menempati peringkat tertinggi dengan prevalensi rata-rata perkawinan anak 37,0 persen.

Perkawinan anak di Kalumammang hanyalah potret kecil perkawinan anak di Provinsi Sulbar. Sulbar saat ini mendapat sorotan karena menempati peringkat pertama perkawinan anak di tingkat nasional. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan, Sulbar menempati peringkat tertinggi dengan prevalensi rata-rata perkawinan anak 37,0 persen.

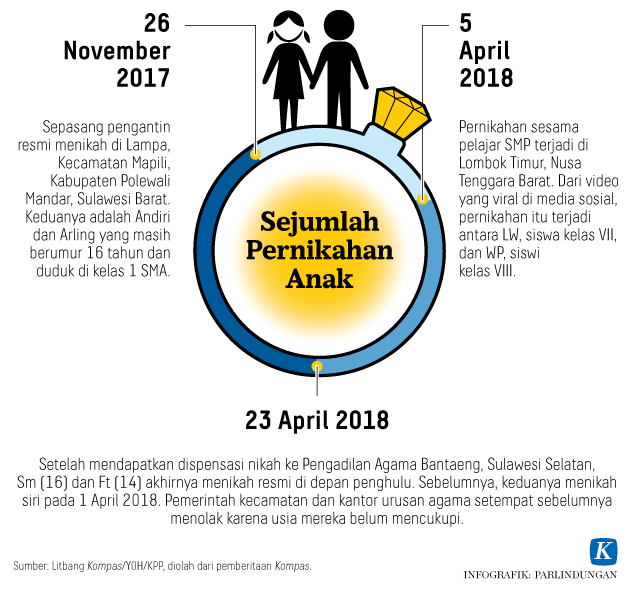

Menurut Retno, meski di tingkat nasional kampanye stop perkawinan anak gencar dilakukan, di daerah masih tetap terjadi. Bahkan, dalam setahun terakhir di Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, sekitar 10 anak perempuan usia 15 tahun menikah.

Padahal, dampak perkawinan anak sangat besar. Selain putusnya pendidikan yang memperpanjang siklus kemiskinan keluarga, anak perempuan yang mengandung pada usia muda rentan terganggu dan merusak organ reproduksi serta rawan kematian ibu dan berpotensi melahirkan anak dengan keturunan stunting (anak dengan tubuh yang pendek). Di samping itu, rawan kekerasan dalam rumah tangga serta penyebab kasus perceraian.

Karena itulah, langkah pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait batas usia perkawinan bagi anak perempuan sangat dinantikan.–SONYA HELLEN SINOMBOR

Sumber: Kompas, 14 Mei 2018