Sulur jari menunjukan tingkat pendidikan

Boleh dibilang, tipe pola dan jumlah semua sulur (JSS) jari tangan antara non-sarjana, sarjana dan doktor tidaklah sama. Itulah hasil penelitian Dr. Ratu Siti Rafiah, 53, dosen Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI (Jakarta). Sabtu dua pekan silam, ia mempertahankan disertasinya dengan predikat sangat memuaskan.

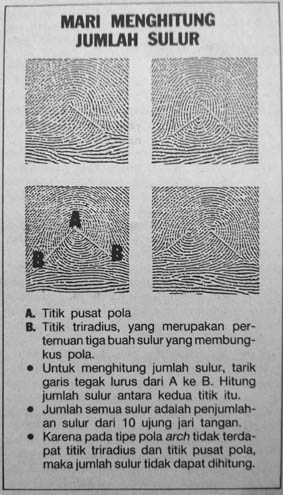

Menurut ibu dua anak itu, pada permukaan ujung jari tangan dan kaki terdapat sulur-sulur yang bisa membentuk pola. Kendati bervariasi, pada dasarnya ada tiga tipe pola dasar sulur. Yaitu tipe arch, loop dan whorl. ”Pada setiap orang bisa saja terdapat ketiga tipe pola itu,” tutur Rafiah kepada EDITOR.

Karena tingkat penurunan tipe pola dan iumlah sulur kepada keturunannya bisa mencapai 98 persen, lulusan Biologi Universitas Nasional itu meneliti tipe pola dan jumlah sulur ujung jari tangan ketimbang sulur jari kaki. Bandingkan, tingkat penurunan tinggi badan (84 persen), intelejensia (60 persen) dan perilaku orang tua kepada anaknya hanya 16 persen.

Karena tingkat penurunan tipe pola dan iumlah sulur kepada keturunannya bisa mencapai 98 persen, lulusan Biologi Universitas Nasional itu meneliti tipe pola dan jumlah sulur ujung jari tangan ketimbang sulur jari kaki. Bandingkan, tingkat penurunan tinggi badan (84 persen), intelejensia (60 persen) dan perilaku orang tua kepada anaknya hanya 16 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari 200 sampel sulur jari tangan non-sarjana, sebagian besar dikumpulkan dari data sidik jari Bagian Identifikasi Mabes Polri yang mengambil SIM antara tahun 1979 sampai 1980. Sisanya dari karyawan dan ibu rumah tangga yang tak sempat melanjutkan sekolah sampai sarjana. Dan sidik jari 185 sarjana dari staf pengaiar UI, IKIP Jakarta, IPB, ITB serta peserta program pasca sarjana di UI dan IPB Bogor. Sedangkan sidik jari 110 doktor (termasuk yang sudah profesor), selain dari keempat perguran tinggi itu, dikumpulkan pula dari LIPI, Biotrop Bogor, dan pegawai tinggi Depdikbud.

Ternyata, jumlah tipe pola loop pada kelompok non-sarjana mencapai 66,25 persen. Lalu whorl 31,45 persen dan arch 2,30 persen. Pada kelompok sarjana: loop 55,75 persen, whorl 42,43 persen dan arch 1,78 persen. Sedangkan pada kelompok doktor: loop 56,64 persen, whorl 42,64 persen dan arch 0,73 persen.

Sesungguhnya, menurut derajat kebagusannya, kata Rafiah, whorl menduduki urutan pertama, baru kemudian loop dan arch. Ternyata dari indeks Dankmeijer –perbandingan antara jumlah tipe pola arch dan whorl— pada kelompok non-sarjana nilainya di atas 6. Yaitu 7,3. Sedangkan pada kelompok sarjana dan doktor masih di bawah 6. Ini menunjukan pada kelompok non-sarjana banyak ditemukan tipe pola arch.

TINGKAT IQ: Dengan menggunakan indeks Furuhata –perbandingan antara jumlah tipe pola whorl dan loop— ternyata pada kelompok non-sarjana lebih rendah ketimbang sarjana dan doktor. Yaitu, nonsarjana 47,5, sarjana 75,9 dan doktor 75,3. Hal ini menunjukan bahwa tipe pola whorl lebih banyak ditemukan pada kelompok sarjana dan doktor ketimbang pada non-sarjana.

Begitu pula dengan JSS jari tangan. Pada kelompok non-sarjana tertinggi 216 dan terendah 11 dengan rata-rata 129,73. Dan pada kelompok sarjana dan doktor tertinggi 245 dan terendah 37 serta rata-ratanya 144,32 dan 151,33. “Rata-rata JSS ujung jari tangan pada kelompok non sarjana lebih rendah ketimbang pada kelompok sarjana dan doktor,” tutur Rafiah. Begitu pula JSS untuk tipe pola whorl dan loop.

Namun, perempuan kelahiran Jakarta itu tidak bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah tipe pola whorl dan loop serta dengan JSS bisa dipastikan menjadi sarjana atau doktor. Karena banyak faktor yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang untuk meraih gelar sarjana. Misalnya, kata Raflah, motivasi, faktor kesempatan, fasilitas, tingkat IQ dan kestabilan emosi.

Memang, menurut promotor Prof.Dr.M.K. Tadiudin, penelitian ini hanya untuk melihat perbedaan tipe pola dan JSS pelbagai kelompok strata pendidikan. Tetapi tidak membuktikan tingkat IQ antara kelompok nonsarjana, sarjana dan doktor. ”Kalau mau sampai ke sana kita perlu melakukan penelitian prospektif selama 30 tahun, misalnya,” tutur Tadjudin kepada EDITOR.

Adanya perbedaan tipe pola dan JSS pada kelompok non-sarjana, sarjana dan doktor itu menunjukan bahwa adanya seleksi dalam proses pendidikan. ”Ujian untuk naik tingkat itu saja sudah merupakan seleksi,” tutur Rafiah, yang mengaku sulurnya banyak yang bertipe pola whorl dan loop dengan JSS 182. Dan akibat seleksi itulah, kata Tadjudin, timbulah perbedaan tipe pola dan JSS.

Adanya perbedaan tipe pola dan JSS pada kelompok non-sarjana, sarjana dan doktor itu menunjukan bahwa adanya seleksi dalam proses pendidikan. ”Ujian untuk naik tingkat itu saja sudah merupakan seleksi,” tutur Rafiah, yang mengaku sulurnya banyak yang bertipe pola whorl dan loop dengan JSS 182. Dan akibat seleksi itulah, kata Tadjudin, timbulah perbedaan tipe pola dan JSS.

Tetapi, Tadjudin tidak membantah kalau sulur dan tipe pola –dalam biologi lebih dikenal dengan dermatoglifi itu– ada kaitannya dengan gen. Adalah Francis Galton yang pertama kali membuktikan sifat menurun dermatoglifi itu. Itulah sebabnya, Rafiah menyarankan untuk meneliti hubungan antara dermatoglifi dengan IQ. Bisa saja, kata Rafiah, ada satu gen yang mengekspresikan dermatoglifi dan IQ. Atau kedua gen itu berdempetan satu sama lainnya. Bahkan meneliti, antara lain, hubungannya dengan golongan darah dan haemoglobin darah.

Sesungguhnya, tipe pola dan JSS itu tidak berubah sejak lahir. Tetapi di dalam suatu populasi acap kali bervariasi. Boleh jadi karena proses seleksi, misalnya seleksi dalam dunia pendidikan. Bisa karena perpindahan gen dari suatu populasi ke populasi lainnya. Misalnya akibat perkawinan antara suku yang berbeda atau antara non-sarjana dengan sarjana. Atau karena adanya isolasi reproduksi. Misalnya hanya terjadi perkawinan antara sederajat: perkawinan antar-sekasta (di India) atau antar-sarjana.

Boleh dibilang, di India banyak terjadi isolasi reproduksi. Karena di sana ada strata sosial yang diekspresikan dalam bentuk kasta. Dan perkawinan hanya dibolehkan antar-kasta. Menurut penelitian di Assam, memang ada perbedaan tipe pola antara kasta Brahmin (tertinggi), Kalita (menengah) dan Kaibarta (terendah). Bahkan, berdasarkan penelitian di India tahun 1982, JSS terbanyak pada kasta Brahmin dan Kurmi (tertinggi) ketimbang pada kasta Chamar dan Pasi (terendah).

Rafiah, boleh dibilang, pertama kali di Indonesia yang meneliti tipe pola dan JSS pada strata pendidikan. Dan inilah pula penelitian yang merangsang perlbagai pihak untuk menguak dermatoglifi sebagai acuan dalam seleksi pendidikan di sini.

Dua Ilmu Sidik

Dua Ilmu Sidik

Adalah Francis Galton yang pada 1892 berhasil menempatkan dermatoglifi sejaiar dengan ilmu pengetahuan lain dengan landasan ilmiah. Pada awalnya perhatian Galton lebih tertuju pada penggunaan sidik jari untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian berkembang pada aspek biologi termasuk sifat penurunan dan kegunaannya untuk membedakan ras. Misalnya penelitiannya terhadap lima ras: Inggris, Wales, Yahudi, Negro dan Baskan.

Memang, antara lain, selain golongan darah, tipe serum, dan potongan rambutan melintang; pola sulur ujung jari tangan bisa menurun. Adalah tidak heran kalau kemudian dermatoglifi mampu mendiagnosis perlabagi penyakit bawaan sejak lahir karena kelainan kromosom. Misalnya Mongoliasme dan sindrom Down.

Tetapi, dalam bidang kepolisian, justru penggunaan sidik jari untuk penyidikan jauh lebih berkembang –bahkan, di kelompok dalam satu bidang ilmu yang dikenal sebagai daktilaskopi (ilmu untuk mengetahui sidik jari seseorang bagi kemudahan proses penyidikan).

Memang, dalam perjalanannya, daktilaskopi lebih cepat berkembang ketimbang dermatoglifi. Itulah sebabnya, kata sumber EDITOR di Mabes Polri, diperlukan proses saling mengisi antara dermatoglifi dan daktilaskopi. Kendati sesungguhnya, daktilaskopi boleh dibilang bagian dari dermatoglifi. Sebab, daktilaskopi lebih menekankan pada pentingnya sidik jari bagi identifikasi seseorang. Sedangkan dermatoglifi lebih mengarah pada mempelajari sulur-sulur sidik jari bagi penentuan penyakit, ras, dan sifat-sifat menurun. ”Seseorang yang ahli dermatoglifi harus mengetahui daktiloskopi,” tambah sumber tadi.

Begitu juga sebaIiknya. Seorang penyidik kejahatan kalau bisa juga mengetahui dermatoglifi. Karena, itu besar manfaatnya bagi penyidikan. Misalnya jika dijumpai sidik jari dengan tanda-tanda khusus. Dengan ilmu dermatoglifi, kata sumber itu, kita bisa tahu apakah pemilik sidik jari tertentu menderita penyakit atau tidak. Oleh sebab itu,”Penyidikan bisa dipersempit,”tambahnya.

Penderita epilepsi dan schizoprenia misalnya, menurut sebuah penelitian di luar negeri, pada umumnya sulur jarinya terputus-putus dan tidak sempurna. Bahkan, pihak Polri pernah menemukan seseorang dengan sidik jari tanpa sulur –itu mungkin karena ketidaksempurnaan kala pembentukan embrio. Nah, ”Dalam kasus-kasus seperti itulah diperlukan ahli dermatoglifi,” katanya lagi.

PERSENTASE KECIL: Tetapi, apakah hanya dengan melihat sidik jarinya lantas kita bisa menentukan apakah pemilik sidik jari itu sarjana atau bukan? ”Ya, susah juga . . .ya,” tutur sumber itu sembari tertawa. Tentu memang tidak semudah itu. Karena, seperti yang diungkapkan Ratu Siti Rafiah, banyak faktor yang menentukan seseorang itu sampai bisa menjadi sarjana atau doktor. Misalnya kesempatan dan pembiayaan.

Kendati begitu, kata sumber itu, penelitian Rafiah memang besar manfaatnya bagi penyidikan. Meskipun, sampai sekarang, kecil sekali jumlah kejahatan yang berhasil dibongkar dengan bantuan identifikasi sidik jari pelaku. ”Persentasenya kecil sekali,” tutur sumber itu tanpa mau menyebutkan angka yang pasti. Karena. ”Tidak selalu kejahatan bisa dibongkar melalui sidik jari.”

Misalnya pembongkaran kasus pembunuhan Ir. Nurdin Koto. Seperti diketahui Mei 1978, orang menemukan potongan-potongan tubuh karyawan sebuah perusahaan itu di Kali Kresek, Jakarta Utara. Begitu pula dengan identitas pelaku pemboman Kedubes Jepang di Jakarta pada tahun 1986, dari President Hotel. Konon, ditemukan sidik jari Tsutomo Shirosaki, 43, teroris dari Jepang. Dan ditemukan juga paspor atas nama Shinsuke Kikuchi. Sayangnya, pelaku pemboman itu tidak berhasil dibekuk. Karena, konon pelakunya itu berhasil meloloskan diri ke luar negeri.

Tetapi, apa pun alasannya, sidik jari tetap penting dalam proses penyelidikan pelaku kejahatan atau tindak kriminal.

Sumber: Majalah Editor, No. 31/Tahun III/7 April 1990