Upaya propaganda demi memengaruhi opini publik kian masif di media sosial. Bahkan, dengan mengerahkan pasukan siber, termasuk akun bot. Diperlukan analisis jejaring sosial agar penyebaran informasi dapat terpetakan.

Bagaikan pandemi virus, disinformasi di media sosial terus merebak dan meluas di seluruh dunia. Pada Januari lalu, para peneliti Oxford Internet Institute University of Oxford, Inggris, baru memublikasikan hasil penelitian mereka yang berjudul ”Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation”.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah aktivitas pasukan siber (cyber troops) pada 2020 terus meningkat di seluruh dunia. Laporan yang disusun oleh Samantha Bradshaw, Hannah Bailey, dan Philip N Howard tersebut menemukan bukti bahwa ada 81 negara di dunia menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda komputasional dan disinformasi politik. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2019 dengan 70 negara, 48 negara pada 2018, dan 28 negara pada 2017.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam temuan tersebut, diidentifikasi bahwa operasi penyebaran propaganda digital ini dilakukan melalui cyber troops atau pasukan siber yang umumnya terbagi menjadi dua, yakni akun manusia (baik akun asli maupun palsu) dan akun bot politik (political bot) atau automated accounts.

Keberadaan akun bot ini, terutama digunakan untuk mengamplifikasi narasi tertentu sekaligus menenggelamkan narasi lawan. Akun-akun ini akan mengeluarkan konten yang telah dipersiapkan untuk merusak percakapan publik alamiah.

Keberadaan bot, kata Chief Data Scientist Kudu, Irendra Radjawali, merupakan bentuk eksploitasi platform media sosial untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mustahil dilakukan di kehidupan nyata; menjalin hubungan dan memberikan informasi dengan ratusan bahkan ribuan atau hingga jutaan orang lain secara konstan dan personal.

”Bisakah kita di dunia nyata menjaga relasi secara hingga ribuan terus-menerus? Manusia tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan robot ini,” kata Irendra.

Misi untuk mengamplifikasi narasi tertentu ini salah satu dampaknya menimbulkan obsesi terhadap topik tren atau trending topics di Twitter. Untuk bisa melambungkan suatu narasi di publik, sebagian besar warganet setidaknya melihat keberadaan narasi tersebut.

Misi untuk mengamplifikasi narasi tertentu ini salah satu dampaknya menimbulkan obsesi terhadap topik tren atau trending topics di Twitter. Untuk bisa melambungkan suatu narasi di publik, sebagian besar warganet setidaknya melihat keberadaan narasi tersebut.

Menurut pengembang alat analisis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, trending topics Twitter dilihat sebagai cara untuk mendapatkan visibilitas terkait amplifikasi narasi tersebut.

Posisi trending topics yang sentral di Twitter akan memberikan eksposur terhadap isu yang diangkat tagar. Selain itu, ada kemungkinan besar tagar tersebut akan diangkat oleh media massa. Hasil akhirnya, narasi tersebut dapat beredar dengan lebih luas.

”Suatu isu akan menjadi viral lebih luas dan memiliki pengaruh yang kian kuat jika dapat menarik perhatian dan melintasi berbagai kanal, mulai dari Twitter ke Facebook, Instagram, Youtube, hingga media daring dan televisi,” kata Ismail.

Pengaruh kesadaran

Topik utama atau trending topics juga dapat menjadi sarana untuk melawan suatu persepsi yang sudah terlebih dulu muncul. Keberhasilan suatu tagar yang berposisi kontra terhadap suatu isu ke dalam barisan trending topics, dinilai Ismail, akan memberikan semacam legitimasi terhadap narasi kontra tersebut.

”Bagi orang yang tidak benar-benar paham isu tersebut, keberadaan tagar kontra itu akan memberikan keraguan akan sesuatu yang selama ini sebetulnya sudah diterima luas. Sebagian masyarakat ini akan memberikan ’benefit of the doubt’ terhadap tagar tersebut,” kata Ismail.

Menurut Irendra, tujuan akhir dari trending topics itu sama seperti apa yang disebut oleh Choam Chomsky terhadap kuasa media massa, yakni manufactured consent—menciptakan pengaruh kesadaran.

”Media sosial online, seperti Twitter dan Tiktok, sudah menjadi bagian yang penting dari hidup kita keseharian. Jadi, nyata dan maya ini sudah ngeblur betul. Tujuan akhirnya itu, ya, manufacturing consent,” kata Irendra.

Keberadaan bot di media sosial, lanjut Irendra, tidak lepas dari algoritma yang ada pada platform tersebut. Algoritma yang dimiliki oleh kebanyakan platform media sosial memiliki andil yang besar terhadap kemunculan bot dan buzzer. Hal ini karena algoritma tersebut cenderung lebih mementingkan volume informasi yang beredar dalam platform tersebut.

Kombinasi algoritma dan keberadaan bot ini, memiliki andil yang besar terhadap kemungkinan munculnya kualitas konten ataupun diskursus yang rendah di media sosial.

Ismail pun menyuarakan pendapat yang senada. ”Jadinya toxic. Sebagian publik yang awalnya tidak percaya terhadap suatu narasi, tetapi kalau dilakukan terus menerus, bisa berubah jadi percaya. Saya kira ini merusak demokrasi,” katanya.

Katak dalam tempurung

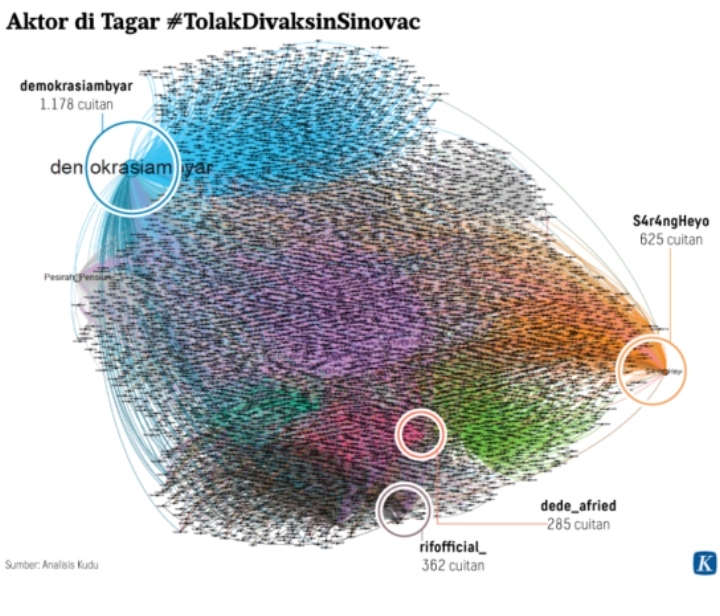

Oleh karena itu, menjadi krusial bagi manusia saat ini untuk dapat memetakan dan memilah aliran informasi yang beredar di media sosial. Bidang ilmu social network analysis (SNA) atau analisis jejaring sosial memiliki peran yang kian penting dalam persoalan ini.

Studi analisis jejaring sosial bukan hal yang baru muncul bersamaan dengan maraknya keberadaan berbagai platform jejaring sosial pada 10–15 tahun terakhir.

Sosiolog Inggris John Scott pada bukunya Social Network Analysis: A Handbook (2000) menyebutkan, perkembangan bidang studi ilmu ini sudah bermula sejak hampir seabad lalu ketika pada 1930-an dari sejumlah penelitian psikologi dan antropologi di Inggris dan Amerika Serikat serta kemunculan graph theory di Jerman.

Baru pada 1960-an, sosiolog Harvard University AS, Harrison White, mulai mengembangkan model matematis dalam struktur sosial; menggabungkan sejumlah temuan penting dari para pendahulunya. White dan para mahasiswanya menggunakan grafik jejaring sosial dan fungsi matematika untuk mendefinisikan apa itu role atau peran dalam sebuah struktur sosial. Ilmu ini pun terus berkembang hingga yang kita kenal saat ini.

Ismail menilai, dengan SNA, manusia dapat melihat percakapan lintas ruang gema atau echo chamber masing-masing. Semua percakapan dapat ditangkap, baik yang di-follow maupun yang tidak.

”Dengan SNA, kita bisa melihat gambaran dengan jauh lebih lengkap, semacam bird eye. Kalau tidak pakai SNA, kita seperti katak dalam tempurung; hanya melihat apa yang di sekitar kita saja,” ujar Ismail.

Irendra bahkan menyebut studi jejaring sosial adalah kunci terhadap kewarasan suatu peradaban. Menurut dia, studi jejaring sosial kian menjadi penting di masa informasi seperti saat ini. Dengan memahami bagaimana informasi mengalir dan memengaruhi sebuah komunitas, spesies manusia dapat mencapai kewarasan.

”Kita semua tidak hidup sendirian. Dengan SNA, kita bisa melihat diri kita sendiri dan orang lain itu saling berjejaring, saling mengoneksikan diri,” kata Irendra. (NIA/BKY/IRE/ILO)

Oleh SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Editor: HARRY SUSILO, M FAJAR MARTA, MADINA NUSRAT

Sumber: Kompas, 2 Maret 2021