Sudah 15 menit kendaraan yang kami tumpangi berjalan pelan mengikuti antrean pos imigrasi yang memisahkan Hongkong dan Shenzhen, Tiongkok. Dari jendela bisa terlihat minibus lain kebanyakan berisi warga Tiongkok yang menyewa kendaraan untuk ke Shenzhen. Mereka mendarat ke Bandara Hongkong, lantas melanjutkan perjalanan dengan jalur darat. Pilihan tersebut lebih masuk akal ketimbang mendarat di Beijing yang terpaut jarak 2.000 kilometer atau ke Shanghai yang berjarak 1.500 kilometer.

Yunny Christine, Senior Manager Corporate Communication Huawei, mengingatkan kami bahwa inilah kesempatan terakhir untuk mengunggah status di Facebook atau Twitter, memasang foto di Instagram, dan memanfaatkan layanan dari Google untuk mencari informasi, peta, atau layanan surel gratis yang selama ini dipakai. Saat itu, Huawei tengah membawa rombongan jurnalis dari Indonesia untuk mengikuti perhelatan Global Analyst Summit 2015 di Shenzhen pada 21 April 2015.

“No Gmail,” ujar sang pengemudi mobil di sela bahasa Inggris-nya yang terbatas. Sambil menunggu antrean kendaraan, tangannya sibuk mengusap layar ponsel pintarnya sambil memandangi linimasa media sosial yang isinya bertaburan aksara Mandarin berisi berita dan aneka gambar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah melalui pos imigrasi dan 30 menit perjalanan, sampailah kami di hotel tempat menginap. Di sana, kami mendapat kartu SIM dari operator telekomunikasi setempat, yakni China Unicom. Nomor lokal ini memudahkan kami untuk membuat panggilan telepon dan lebih penting lagi bisa digunakan untuk berselancar internet tanpa terkena tarif khusus seperti jika menggunakan layanan operator dari Indonesia.

Tentu saja hal pertama yang dilakukan adalah membuktikan “peringatan” yang kami terima tadi. Aplikasi Facebook yang terpasang di ponsel segera dioperasikan. Yang didapatkan hanya ikon lingkaran yang menandakan aplikasi sedang memuat linimasa dan berakhir dengan pesan bahwa telah terjadi kesalahan. Padahal, di bilah informasi terpampang jelas bahwa ponsel yang digunakan sedang berjalan di layanan 4G atau long term evolution (LTE) dengan kondisi sinyal yang sempurna.

Hal yang sama dialami sewaktu membuka Twitter, linimasa tidak kunjung dimunculkan. Layanan surel Gmail juga tidak bisa digunakan untuk menerima dan mengirimkan surat. Nasib yang sama dialami dengan layanan Google lain, seperti peta atau mesin pencarian.

Bagi mereka yang hidupnya tergantung pada layanan Google, misalnya untuk korespondensi elektronik, mencari informasi, atau terhubung ke jejaring media sosial, seperti di negara asal, menghadapi pembatasan internet seperti di Tiongkok sungguh tidak nyaman karena seperti terputus dengan dunia luar.

Berdasarkan Laporan Transparansi Google, layanan mereka satu demi satu diblokir di Tiongkok, mulai dari Youtube pada tahun 2009 dan diikuti oleh layanan lain. Hal itu umumnya tersulut oleh konten yang dinilai mendiskreditkan pemerintahan.

Tampilan layar dari perangkat yang hendak menggunakan layanan media sosial Facebook di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memblokir akses beberapa layanan internet untuk membatasi informasi dengan tujuan mengurangi konten yang provokatif dan menghasut.–Kompas/Didit Putra Erlangga Rahardjo

Tampilan layar dari perangkat yang hendak menggunakan layanan media sosial Facebook di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memblokir akses beberapa layanan internet untuk membatasi informasi dengan tujuan mengurangi konten yang provokatif dan menghasut.–Kompas/Didit Putra Erlangga Rahardjo

Google pernah memiliki perwakilan di Tiongkok pada 2005. Pada 2010, mereka memutuskan untuk menutup kantor perwakilan itu dan tidak melanjutkan layanan melalui laman Google.cn. Namun, layanan itu dialihkan ke laman Google.hk untuk merujuk ke perwakilan di Hongkong. Saat itu, Corporate Development and Chief Legal Officer Google David Drummond menyatakan dalam blog resmi, pihaknya menolak untuk menyensor hasil pencarian dari para pengguna di Tiongkok.

Alternatif

Salah satu solusi untuk mengatasi pemblokiran tersebut adalah memanfaatkan virtual private network (VPN) yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jaringan pribadi yang terenkripsi sehingga lebih aman. Akan tetapi, pada saat yang sama, hal itu bisa menjadi cara untuk mengakali pembatasan internet.

“VPN umumnya menjadi andalan bagi mereka yang datang ke Tiongkok agar tetap bisa menggunakan layanan surel atau media sosial. Pilihan kedua adalah menunggu sampai pulang ke Hongkong karena pemblokiran tidak lagi terjadi,” ujar Yunny.

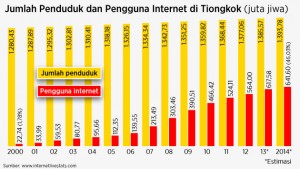

Mengandalkan layanan internet yang ada, mau tidak mau media sosial yang bisa digunakan adalah produk setempat dan umumnya itu merupakan cermin dari produk serupa dari luar. Ambil contoh Twitter, layanan blog mikro atau weibo dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan layanan blog mikro, tetapi yang paling banyak digunakan adalah Sina Weibo sehingga kata weibo umumnya disebut untuk menyebut layanan dari Sina. Pada 2013, tercatat 600 juta pengguna dari total populasi negara sebesar 1,4 miliar jiwa.

Mengandalkan layanan internet yang ada, mau tidak mau media sosial yang bisa digunakan adalah produk setempat dan umumnya itu merupakan cermin dari produk serupa dari luar. Ambil contoh Twitter, layanan blog mikro atau weibo dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan layanan blog mikro, tetapi yang paling banyak digunakan adalah Sina Weibo sehingga kata weibo umumnya disebut untuk menyebut layanan dari Sina. Pada 2013, tercatat 600 juta pengguna dari total populasi negara sebesar 1,4 miliar jiwa.

Begitu pula dengan layanan percakapan, warga Tiongkok umumnya memanfaatkan QQ yang diluncurkan oleh Tencent. Jumlah penggunanya mencapai 800 juta orang dan mendominasi meskipun layanan percakapan dari luar, seperti Whatsapp, tidak diblokir.

“Biasanya saya menggunakan QQ untuk terhubung dengan keluarga dan teman-teman, sedangkan Whatsapp saya pakai untuk terhubung dengan para klien yang umumnya bukan warga Tiongkok,” kata Tina Wang, pemandu wisata yang menemani kami selama berada di sana.

Keningnya berkerut sewaktu ditanya mengapa layanan percakapan seperti QQ atau berbagai jenis weibo bisa meledak dan punya basis pengguna yang kuat di Tiongkok. Sementara mereka bisa saja memanfaatkan layanan internasional dan sebagian bisa digunakan asalkan dengan cara mencuri-curi, seperti lewat VPN. Sesaat matanya menerawang hingga akhirnya menyebut bahwa masyarakat Tiongkok memilih layanan dari dalam negeri karena di sanalah kerabat mereka berada.

Pemblokiran

Menurut buku Blocked on Weibo yang disusun Jason Ng, inilah “keberhasilan” Pemerintah Tiongkok dalam mengendalikan internet. Sementara hal yang sama gagal dilakukan oleh negara lain. Regulasi internet secara ketat inilah yang lantas disebut dengan istilah “The Great Firewall”, pengembangan dari istilah firewall, lazim ditemui pada komputer jaringan, yang berarti sistem keamanan jaringan yang melindungi komputer dari serangan dari luar jaringan.

Pemerintah Tiongkok bisa mematikan “saklar internet” di sebuah wilayah, seperti Provinsi Xinjiang, setelah pada Juni 2009 kerusuhan pecah dan berlanjut pada protes kepada pemerintah. Dari Juli 2009 hingga Mei 2010, akses Google dari tempat itu dimatikan untuk mencegah protes meluas.

Ng menemukan, layanan internet yang beroperasi di Tiongkok harus tunduk pada kebijakan sensor pemerintah. Mereka juga aktif menyensor kata atau frasa yang dianggap sensitif. Umumnya kata kunci yang diblokir adalah nama-nama pejabat ataupun kata yang bisa dihubungkan dengan peristiwa tertentu.

Kesimpulan tersebut berasal dari proyek pengumpulan kata-kata yang diblokir berdasarkan 700.000 judul artikel Wikipedia berbahasa Mandarin. Dengan memblokir sebuah kata, warga internet di Tiongkok tidak bisa membicarakannya. Jika hal itu terjadi, pembicaraan mengenai isu yang sensitif atau menghina pejabat di media sosial nyaris mustahil dilakukan.

Sebuah kata bisa jadi terlarang untuk disebutkan pada satu momen tertentu karena terkait sebuah peristiwa. Namun, ada pula kata yang tidak pernah bisa disebut, seperti Jiang Zemin, nama Presiden Republik Rakyat Tiongkok periode 1993-2003.

Mandat untuk menyensor kata-kata kadang membuat penyedia layanan melampaui batas. Nama grup musik asal Amerika Serikat, Hoobastank, misalnya, pernah masuk daftar blokir tanpa alasan jelas. Satu-satunya dugaan adalah kata tank di ujung nama yang bisa dikaitkan dengan iring-iringan tank pada peristiwa protes di Lapangan Tiananmen, Juni 1989.

Perusahaan-perusahaan ini pantas untuk khawatir mengingat pelanggaran terhadap regulasi ini bisa membuat mereka mendapat teguran, denda, atau pencabutan izin operasi. Hal itulah yang tidak bisa dipatuhi Google sehingga mereka memilih untuk menutup kantor perwakilan di Tiongkok.

Menurut Ng dalam bukunya, pemblokiran akses internet tidak mendorong pengguna untuk melawannya, tetapi berkelit dengan keterbatasan yang ada. Itulah mengapa mereka kemudian menggunakan istilah atau perumpamaan untuk membicarakan sebuah isu atau mengunggah gambar berisi tulisan sehingga lebih sulit ditelusuri. Hanya, mereka harus sadar karena berhadapan dengan mesin sensor yang melibatkan puluhan ribu orang.

Yang Guobing melalui buku berjudul The Power of the Internet in China menemukan karakteristik yang tumbuh dari internet di Tiongkok. Bagaimana internet mendorong keterbukaan dan partisipasi, tetapi pada saat yang sama juga mengalami sensor yang luar biasa ketat. Hasilnya adalah menggunakan internet dengan sebaik mungkin dalam batasan secara hukum.

Yang terjadi kemudian, sensor tidak membuat warga internet di sana menjadi enggan berorganisasi atau sepenuhnya buta akan peristiwa politik di sekitarnya. Konsolidasi melalui internet tetap terjadi dan kadang juga berwujud pada gerakan untuk turun ke jalan. Akan tetapi, isu yang dipakai umumnya spesifik, terkait langsung dengan publik, dan tidak terlampau politis.

Contoh isu yang dimunculkan dari gerakan internet masyarakat Tiongkok adalah dukungan kepada mereka yang memiliki hepatitis B agar tetap memiliki hak untuk mendapatkan mata pencarian. Kampanye ini berlangsung tahun 2003. Ada pula tuntutan pada 2007 agar perbudakan anak di kawasan pembuatan bata merah segera dihilangkan. Dua isu tersebut marak melalui internet dan memunculkan kampanye di lapangan.

Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nur Rachmat Yuliantoro, menyebut, penyensoran internet adalah cara yang ditempuh untuk menjamin kelangsungan rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) agar tetap relevan di era ekonomi berbasis pasar bebas yang mereka terapkan sendiri. Yang terjadi kemudian adalah pemilahan akses antara konten yang dianggap sehat dan konten provokatif, tidak berdasar, serta berpotensi merusak harmoni sosial.

Menurut Rachmat, warga Tiongkok membutuhkan keterbukaan informasi yang tidak dimonopoli negara karena itulah prasyarat untuk reformasi politik yang diyakini sangat penting bagi kelangsungan Tiongkok. Hanya, harapan itu sulit diwujudkan oleh PKT yang meyakini sebaliknya, bahwa keterbukaan informasi hanya akan menimbulkan kekacauan sosial dan politik dan akhirnya mengancam legitimasinya untuk memerintah Tiongkok.

Menukar kebebasan demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah harga yang belum tentu bisa dibayar oleh semua orang.

DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO

Sumber: Kompas Siang | 13 Mei 2015