Hari ini, 11 Maret, tepat empat tahun lalu gempa berkekuatan Mw 9 disusul tsunami raksasa menghantam Jepang, negeri yang dianggap paling siap menghadapi bencana alam. Menurut Tokyo Broadcasting System, korban tewas 15.269 jiwa, 5.363 orang luka, dan 8.526 orang hilang.

Dibandingkan tsunami pada 26 Desember 2004 yang menewaskan 160.000 warga Aceh, korban tsunami Jepang memang jauh lebih kecil. Namun, tsunami ini merupakan bencana paling mematikan bagi Jepang setelah Perang Dunia II.

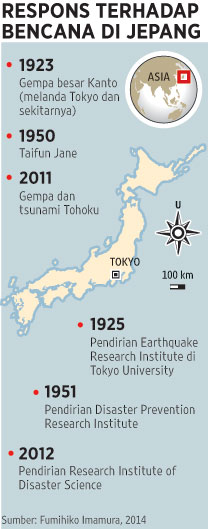

Padahal, sebelum tsunami , Pemerintah Jepang sudah bersiap. Japan’s Headquarters for Earthquake Research Promotion telah membuat peta kerawanan gempa dan tsunami. Disebutkan, Sanriku akan dilanda gempa berkekuatan Mw 7,5 dengan persentase 99 persen dalam kurun 30 tahun. Mereka pun membuat sistem peringatan dini, membangun tanggul laut, hutan pinus di sepanjang pantai, dan mendidik sadar bencana sejak usia dini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gempa betul terjadi, tetapi kekuatannya jauh di atas prediksi. Tinggi tsunami di beberapa tempat 35 meter, menyapu pantai kurang dari 15 menit setelah gempa. Nyaris semua struktur fisik yang disiapkan gagal menghadang. Bahkan, reaktor nuklir Fukushima Daiichi terbakar dan terjadi kebocoran radiasi.

Masih berlangsung

Empat tahun setelah bencana, Jepang kembali membangun kota. Kawasan terdampak tsunami didesain menjadi kota baru yang aman tsunami berikutnya. Di Kota Onagawa, Prefektur (Provinsi) Miyagi, seluruh area pesisir tidak lagi untuk permukiman. Kawasan itu diuruk tujuh meter, dijadikan taman serta area komersial. Hunian dibangun di atas perbukitan.

”Kami terus belajar menghadapi bencana, karena generasi penerus harus aman dari tsunami,” kata Wali Kota Onagawa Yoshiaki Suda, yang ditemui pada pertengahan Januari 2015.

Namun, rekonstruksi tapak bencana di Jepang menghadapi persoalan sosial-ekonomi. Pertumbuhan penduduk negatif di kota-kota terdampak bencana karena rendahnya angka kelahiran dan migrasi ke kota lain. Fenomena ini berkebalikan dengan Aceh: empat tahun pasca tsunami, jumlah penduduk berlipat.

Permasalahan lain adalah naiknya masalah mental dan bunuh diri di kawasan terdampak. Penelitian Kesennuma City Hospital dan Tohoku University (Epilepsia, 2011) menemukan, delapan minggu setelah tsunami jumlah pasien mental di rumah sakit itu melonjak. Selama Mei 2011 atau sebulan pasca bencana, angka bunuh diri di Jepang 3.375: naik 20 persen dibanding Mei 2010.

Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Data dari World Health Organization (WHO) menyebutkan, 30.000 orang Jepang bunuh diri setiap tahun, atau 14.5 bunuh diri per 100.000 penduduk.

Masyarakat Jepang lebih sulit melupakan trauma dibanding masyarakat Aceh. Setidaknya, tak ada laporan bunuh diri akibat tsunami di Aceh. Menurut Oliver-Smith (1996), respons itu dipengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peristiwa alam.

Bagi masyarakat Jepang, tsunami adalah mekanisme alam yang bisa dimitigasi. Bencana terjadi jika mereka gagal mempersiapkan diri. Sebaliknya di Aceh, tsunami dipandang takdir Tuhan. Penelitian James T Siegel (1969) di Aceh menemukan, warga yang menangisi keluarganya yang meninggal dipandang negatif karena ”tidak ikhlas”. Sebaliknya, yang lebih cepat menerima disebut ”sudah iklas” dan lebih kuat iman.

Sekalipun sikap itu mampu memulihkan mental korban bencana dengan lebih cepat, di sisi lain, hal ini membuat masyarakat Aceh memilih kembali ke tapak bencana dan cenderung longgar menyikapi mitigasi bencana.

Ahmad Arif

—————–

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2015, di halaman 14 dengan judul “Tsunami”.