Nasib flora, fauna, dan ekosistem dunia ”ditentukan” hari-hari ini, 6-17 Oktober 2014, di Pyeongchang, Korea Selatan. Masa depan keanekaragaman hayati dibahas dari berbagai aspek, antara lain soal pemanfaatan secara adil dan seimbang, serta bagaimana membuat jaring pengaman untuk menurunkan tekanan pada keragaman hayati.

Pada proses menyelamatkan sekaligus memanfaatkan keanekaragaman hayati (kehati), setiap negara diminta menyusun strategi dan rencana aksi kehati (Indonesian Biodiversity and Action Plan/IBSAP).

”Sementara IBSAP masih direvisi, kekinian kehati kami buat sebagai bahan menyusun IBSAP,” ujar Kepala Museum Zoologicum Bogoriense Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosichon Ubaidillah, di Cibinong, Bogor, Jumat (10/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rosichon ditugasi menyusun buku yang kemudian diberi tajuk Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia yang masih terus disempurnakan. Di dalam buku tersebut termuat informasi tentang keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup kehati ekosistem, spesies, dan genetik.

”Dengan informasi tersebut baru kita bisa menetapkan bagaimana mengelola dan memanfaatkan kehati secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Tahu sedikit

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam menyusun buku tersebut, Rosichon menyadari betapa sedikitnya spesies yang telah diketahui dan tercatat. Ia menyebutkan, selain spesies burung dan mamalia yang mencapai angka 80 persen, spesies fauna lain yang telah diketahui pun lebih rendah dari 50 persen.

”Spesies reptil dan amfibi baru 60-70 persen dari seluruh spesies yang diperkirakan ada di Indonesia,” katanya.

Sementara keragaman jenis serangga baru tercatat antara 10 persen dan 20 persen, moluska (hewan bertubuh lunak) sekitar 30 persen, sedangkan ikan sekitar 50 persen (air tawar dan air asin). Artropoda, seperti kelabang dan tungau, baru 10 persen yang diketahui.

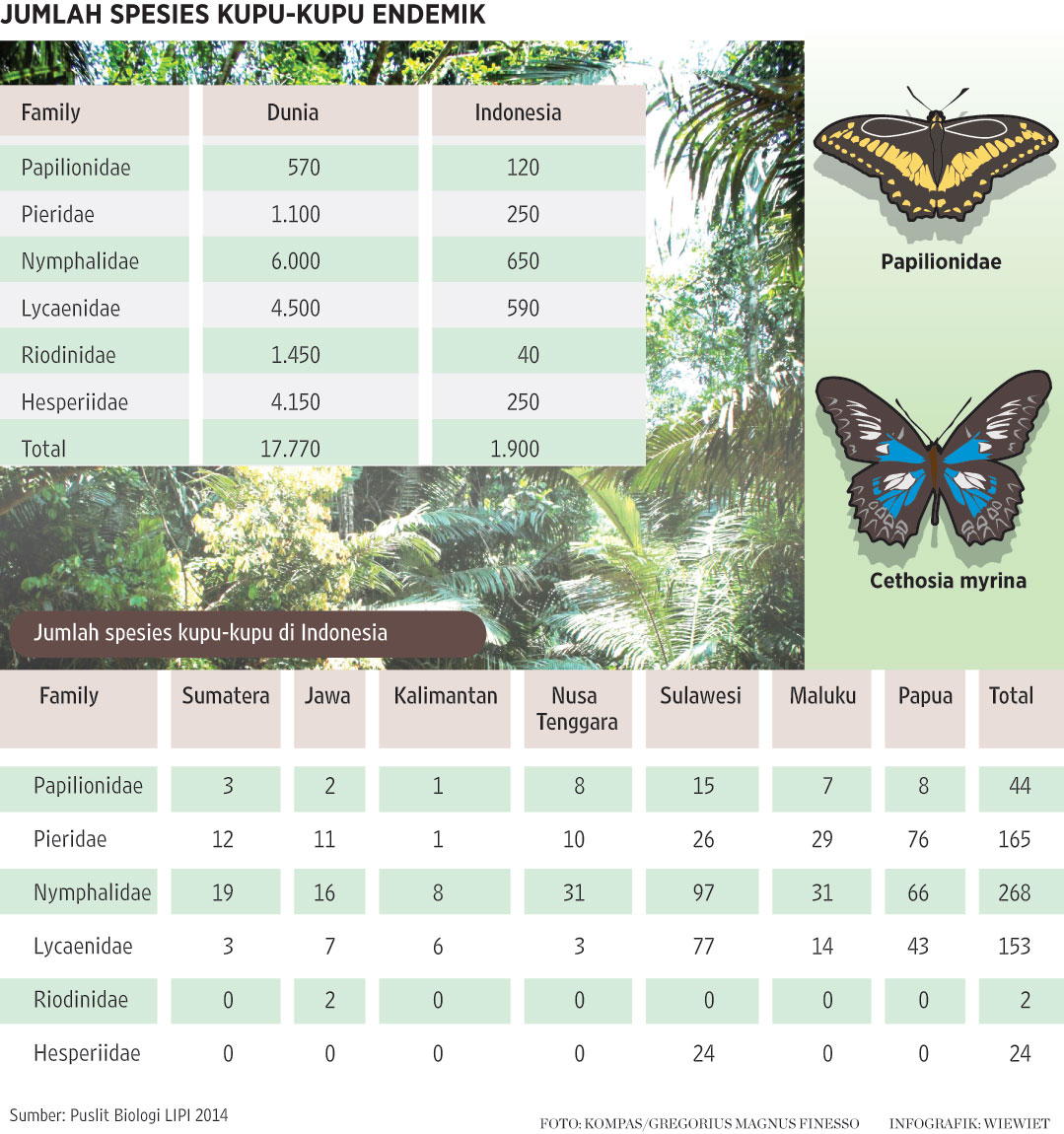

Adapun jumlah jenis kupu-kupu di Indonesia tercatat 1.900 jenis, dari 17.770 jenis di dunia. Dari jumlah itu, 667 jenis adalah endemik Indonesia.

Beberapa informasi dalam buku tersebut justru melahirkan tanda tanya. Terumbu karang, misalnya, data dari berbagai rujukan menunjukkan luasan berbeda. Burke et al (2002) dan Spalding et al (2001) menyebutkan, luas terumbu karang Indonesia mencapai 51.000 kilometer persegi atau 51 persen luas di Asia Tenggara. Sementara Hutomo (2005) menyebut 75.000 km persegi dan Tomascik (1997) 85.000 km persegi.

Beberapa informasi dalam buku tersebut justru melahirkan tanda tanya. Terumbu karang, misalnya, data dari berbagai rujukan menunjukkan luasan berbeda. Burke et al (2002) dan Spalding et al (2001) menyebutkan, luas terumbu karang Indonesia mencapai 51.000 kilometer persegi atau 51 persen luas di Asia Tenggara. Sementara Hutomo (2005) menyebut 75.000 km persegi dan Tomascik (1997) 85.000 km persegi.

Mengenai kondisinya, hanya 6,5 persen yang kondisinya tergolong amat bagus, 22,5 persen bagus, dan sisanya 71 persen kondisi medium, kurang bagus, dan jelek.

Kehilangan

Selain kekayaan kehati yang bisa dipandang sebagai potensi, kehati Indonesia juga mengalami kehilangan atau kepunahan. Aktivitas manusia adalah penyebab kerusakan dan hilangnya habitat yang berujung pada hilangnya spesies flora dan fauna.

Penyebab hilangnya spesies, yaitu perubahan habitat, misalnya perubahan lingkungan daerah aliran sungai (DAS), pembangunan irigasi dan waduk, keberadaan spesies asing invasif, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan pencemaran.

Di lapangan, DAS Ciliwung terus terjadi perubahan lingkungan, dari hutan dan lahan pertanian menjadi hunian padat. Keberadaan ikan-ikan invasif (bukan asli habitat tersebut) di DAS turut menekan keberadaan ikan asli.

”Kehilangan ikan asli di Ciliwung tahun 2010 mencapai 92,5 persen. Di Cisadane 75,6 persen dibandingkan yang tercatat tahun 1890,” kata Rosichon. Di DAS Ciliwung, spesies udang-udangan (krustase) turun 66,7 persen. Ikan invasif tercatat ada enam jenis di Ciliwung dan dua jenis di Cisadane.

Hambatan dan kendala

Sebenarnya, isi buku itu belum seperti yang diharapkan. Prosesnya menghadapi berbagai kendala. Rosichon mengakui, pihaknya menghadapi banyak kesulitan dan kendala. ”Data-data itu tercecer di beberapa instansi,” katanya.

Dengan kondisi seperti itu, tim lalu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Diambil juga informasi dari sumber publik, serta melakukan forum diskusi kelompok (FGD) dengan para pengampu kepentingan. ”Sekitar 15 kali FGD,” ujarnya.

Para pemangku kepentingan sumber daya hayati diundang, mulai dari Kementerian Kehutanan yang terkait sumber daya hayati di hutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait biota laut, hingga Kementerian Pertanian yang terkait data keanekaragaman genetik pertanian.

Sejumlah organisasi aktivis lingkungan dilibatkan, juga pakar dan akademisi. ”Bahkan, dinas-dinas dari berbagai daerah kami undang karena mereka pasti punya informasi,” kata Rosichon. Mereka semua dimintai pendapat dan informasi tentang kehati untuk melengkapi data.

”Kami dari LIPI memanfaatkan data yang ada sejak 1919,” ujar peneliti serangga itu. Sebagai informasi, cikal bakal LIPI sejak tahun 1817, bersamaan dengan berdirinya Kebun Raya Indonesia di Bogor.

Persoalan muncul ketika yang diutus oleh berbagai kementerian dan lembaga atau organisasi dalam forum diskusi itu bukan orang yang tepat, tidak sesuai permintaan. ”Padahal, ada panduan TOR-nya,” ucapnya.

Akibatnya, FGD tidak terlalu membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Akhirnya, ”Di detik-detik terakhir meminta Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengumpulkan data agar bisa mendapat informasi semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Masalah belum selesai karena ada data berbeda antara satu kantor dan kantor lain. ”Luasan hutan saja bisa berbeda antara satu dirjen dan dirjen lain di Kementerian Kehutanan. Kami gamang. Mana yang harus kami muat,” papar Rosichon.

Dalam buku itu, status kehati Indonesia sesungguhnya diakui belum jelas terbaca.

Apa yang terjadi dalam penyusunan buku itu seakan membenarkan apa yang dikatakan Setijati Sastrapradja, peneliti biologi senior LIPI yang juga salah satu penasihat implementasi kebijakan kehati. ”Hanya omongan belaka, tetapi tidak melakukan apa-apa.”

Buku yang merekam kekinian dan apa yang terjadi pada proses penyusunannya adalah potret kecil kesiapan menyongsong era implementasi Protokol Nagoya. Dan, sepertinya Indonesia tidak siap.

Oleh: Brigitta Isworo Laksmi

Sumber: Kompas, 11 Oktober 2014