Laut adalah masa lalu, juga masa depan negeri ini. Adapun gunung api adalah sumber hidup dengan kelimpahan sumber daya dan rempah-rempah paling dicari pada masa lalu, cengkeh dan pala. Selama berabad-abad, hasil bumi itu meramaikan lautan Nusantara dengan kapal-kapal dari berbagai bangsa. Dua entitas itu, giri (gunung) dan bahari (laut), perlu dikenali karakternya jika akan memajukan negeri.

Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, tradisi bahari di Nusantara telah berkembang pesat. Itu ditandai dengan kemampuan membuat kapal, navigasi, dan penguasaan terhadap angin munson, seperti disebut sejarawan Adrian B Lapian (2008). Kala itu, Nusantara adalah bangsa-bangsa otonom, yang sesekali disatukan dalam kerajaan maritim besar, seperti di era Sriwijaya dan Majapahit.

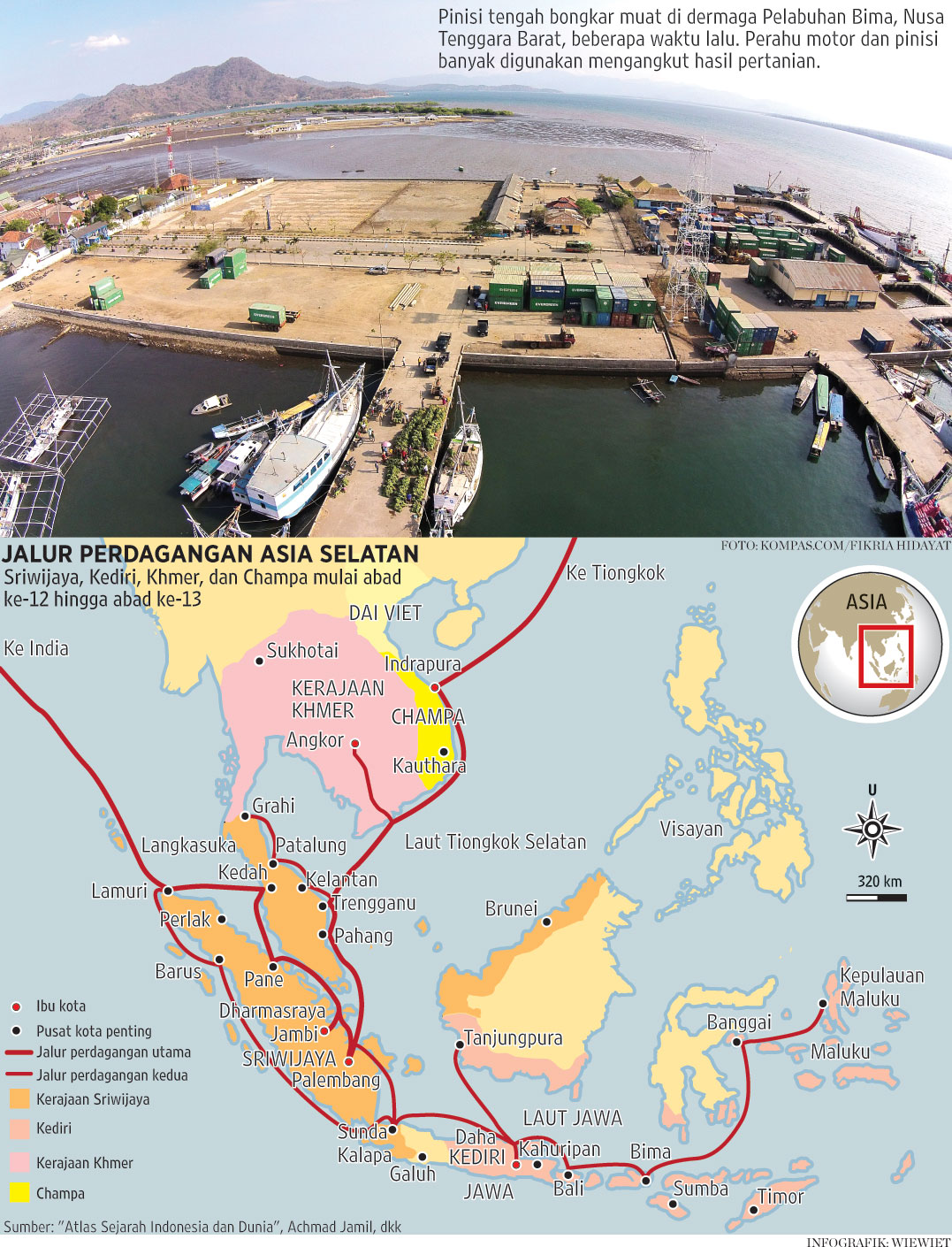

Namun, perjalanan ke Bandar Bima di Pulau Sumbawa, pengujung Agustus 2014, memberi gambaran jejak kemunduran budaya bahari di Nusantara. Bandar ini, yang di masa lalu pernah jadi salah satu yang teramai di Nusantara bagian timur, kini hanya berupa pelabuhan kecil yang sore itu hanya dilabuhi pinisi kecil pengangkut bawang dan pisang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, Parimartha (2002) menyebutkan, dalam kurun 1832-1847, Bandar Bima didarati 186 kapal besar dan 726 buah perahu. Pada 1840, Bima telah mengekspor 100 koyang beras, 100 pikul katun, 100 kati sarang burung, 19 bakul lilin, dan 2.100 pikul kayu sapan. Adapun kayu kelango (sappan wood) Sumbawa, bahan penting pewarna merah untuk makanan dan tekstil, diekspor hingga Eropa, Jepang, dan Tiongkok selama abad ke-16 hingga abad ke-17.

”Dibandingkan dulu, Bandar Bima saat ini memang jauh sekali. Dulu kami memiliki armada laut cukup kuat,” kata Siti Maryam (87), doktor filologi yang juga putri ke-6 Sultan Bima terakhir, Muhammad Salahuddin.

”Dibandingkan dulu, Bandar Bima saat ini memang jauh sekali. Dulu kami memiliki armada laut cukup kuat,” kata Siti Maryam (87), doktor filologi yang juga putri ke-6 Sultan Bima terakhir, Muhammad Salahuddin.

Perjalanan lain ke bandar-bandar yang namanya populer di negeri manca, seperti Barus, Singkil, Banda, Ternate, Tidore, Banten, Jepara, Lasem, Tuban, dan Gresik, menjumpai jejak yang sama. Kota-kota pelabuhan itu telah menghilang dari peta pelayaran dunia. Padahal, Barus, yang kini hanya kecamatan kecil di pantai barat Sumatera, telah masuk peta kuno Ptolemy, Geography, pada abad ke-4.

Teknologi bahari

Bandar Lasem, yang disebut dalam catatan-catatan Belanda sebagai pusat pembuatan kapal di Pulau Jawa, kini hanya kota kecil tanpa industri galangan. Padahal, saat meninggalkan Malaka pada 1512, pemimpin ekspedisi armada Portugis, Alburqueque, membawa serta 60 pembuat perahu dari Jawa yang diduga berasal dari Lasem.

Pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara pada masa awal kedatangan juga banyak menggunakan panduan mualim Jawa dan Melayu. Sebab, para mualim itu menguasai jalur navigasi dan pelayaran saat itu.

Kemajuan teknologi bahari kita pada masa lalu, seperti dalam pembuatan kapal, telah ditulis Adrian B Lapian (2008). Sejarawan bahari itu mencatat berbagai istilah jenis-jenis angkutan laut untuk berlayar. Jenis-jenis angkutan laut itu mencerminkan kekayaan perbendaharaan alat angkutan yang dipakai untuk perhubungan antarpulau.

Pelayaran ke India, bahkan hingga Madagaskar di Afrika, hanya bisa dilakukan karena kecanggihan navigasi dan pengetahuan tentang angin munson. Dari para pelaut Nusantara inilah, navigator Yunani, Hippalus, mengetahui rahasia angin munson yang bisa meniup perahu layar dari Laut Arab ke Pantai India lalu ke India Timur (Nusantara) pada Oktober sampai April. Sebaliknya, angin kencang meniup perahu dari Nusantara, India, lalu ke Laut Arab pada April hingga Oktober.

Dari segi potensi sumber daya, kekayaan laut Nusantara—dan daratannya yang rutin dipupuk letusan gunung api—tak terbantahkan. Itulah yang sejak lama mendatangkan para pelaut dari berbagai bangsa di dunia.

Apalagi, dalam konteks geoekonomi, posisi lautan kita yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik amat strategis. Sekitar 45 persen dari semua komoditas yang diperdagangkan di dunia senilai 1.500 triliun dollar AS per tahun diangkut melalui laut Indonesia (Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNCTAD, 2010).

Sayangnya, menurut Rochmin Dahuri (2014), sejak tahun 1987 hingga kini, Indonesia menghamburkan devisa rata-rata 16 miliar dollar AS per tahun. Hal tersebut untuk membayar jasa armada kapal asing mengangkut barang ekspor dan impor serta membayar kapal asing yang beroperasi antarpulau di wilayah Indonesia.

Ekspor sektor perikanan Indonesia tahun 2011 hanya 3,34 miliar dollar AS, jauh lebih kecil dibandingkan Vietnam yang pada 2011 ekspor perikanannya 25 miliar dollar AS. Padahal, lautan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan Vietnam (BPK, 2012). Buruknya perlindungan terhadap kekayaan laut menjadi salah satu penyebabnya. FAO (2002) melaporkan, Indonesia kehilangan sekitar Rp 30 triliun per tahun akibat pencurian ikan.

Maka, gagasan mewujudkan (kembali) Indonesia sebagai ”negeri maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”, seperti disebutkan dalam misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, layak diapresiasi. Namun, bagaimana mewujudkannya yang menjadi tantangan berat, mengingat perspektif pembangunan berbasis bahari telah lama terpinggirkan.

Politik kolonial

Menurut riset George McTurnan Kahin (1995), politik monopoli perdagangan yang diterapkan Belanda di Nusantara menyebabkan kemunduran besar tradisi bahari di Nusantara. Para pedagang dan pelaut yang semula menjadi kelas menengah di Jawa menghilang karena lautan dimonopoli Belanda, terutama kurun 1677 hingga 1777.

Masyarakat Nusantara yang memiliki budaya cocok tanam dan berniaga lewat jalur maritim telah kehilangan kemampuan baharinya. Akibatnya, kemampuan mengelola potensi sumber daya laut dan pengetahuan tentang tsunami sebagai ancaman mematikan dari lautan jadi hilang.

Faktanya, selain memberi berkah kesuburan dan aneka sumber daya mineral, bentang alam Nusantara dengan karakter khasnya berupa lautan dan pulau-pulau gunung api juga amat rentan dilanda bencana alam. Dengan 127 gunung api, negeri ini paling banyak memiliki gunung api. Gempa dan tsunami yang mematikan rutin terjadi di Indonesia. Namun, selama ini, aspek kebencanaan ini luput dari kajian sejarah tentang Indonesia.

Tidak hanya berdampak pada pengabaian potensi kelautan, ketakpahaman terhadap kondisi bahari kita ternyata mematikan. Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 adalah buah dari ketidaktahuan ”karakter” laut kita. Hingga sebelum tsunami 2004, masyarakat Aceh—bahkan mayoritas penduduk Indonesia—tak mengetahui bahwa Samudra Hindia yang memagari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara rentan gempa dan tsunami.

Seperti dikritik Van Leur (1967), sejarah Indonesia selama ini lebih sering dilihat para penulis Barat dari geladak kapal Belanda dan benteng VOC. Namun, perspektif untuk melihat Indonesia dari geladak kapal penjajah itu juga dilakukan orang-orang Indonesia sendiri.

Adrian menyebutkan, dalam mempelajari sejarah Indonesia, perlu pendekatan dari dalam atau, meminjam istilah Resink, pendekatan itu hendaknya bersifat Indonesia-sentris. Pendekatan dari ”pedalaman” itu mesti dilakukan dari geladak kapal pribumi. Artinya, bandar pelabuhan tidak boleh diabaikan. Sumber lokal, yang merekam banyak kejadian Nusantara di masa lalu, mesti dilihat cermat.

Untuk menemukenali karakter alam Nusantara—berkah dan bencananya, Bentara Budaya Jakarta menggelar seminar nasional bertajuk ”Jaya Giri Jaya Bahari”, Senin (22/9). Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan membuka seminar, dengan pembicara para geolog, pakar tsunami, ahli gunung api dari Badan Geologi dan BPPT, serta arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Acara itu jadi rangkaian diskusi yang akan digarap Bentara Budaya hingga satu tahun ke depan.

Oleh: Ahmad Arif

Sumber: Kompas, 22 September 2014