Lemahnya kemampuan berpikir kritis masyarakat membuat pilihan politiknya lebih banyak didasari oleh intuisi mereka yang penuh dengan bias. Kelemahan itu justru dimanfaatkan politisi untuk meraup suara dan abai dengan risikonya.

Kampanye Pemilu 2019 baru usai. Rabu (17/4/2019) besok, masyarakat akan menentukan pilihannya. Selama kampanye, aneka jargon, klaim, isu-isu ketakutan, hingga fitnah disebar kepada masyarakat.

Bahkan, akal sehat pun diklaim hanya milik pendukung kelompok tertentu. Mereka yang berbeda pilihan dianggap tidak rasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pengambilan keputusan, manusia diasumsikan bisa membuat keputusan secara rasional. Dia diharapkan mengetahui seluruh informasi dan kemungkinan yang terjadi serta tahu perbedaan detail antarpilihan.

Nyatanya, manusia sulit rasional. Dalam mengambil putusan, manusia lebih banyak mengedepankan subyektivitasnya, mana yang lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi dirinya serta yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit atau kerugian.

Nyatanya, manusia sulit rasional. Dalam mengambil putusan, manusia lebih banyak mengedepankan subyektivitasnya, mana yang lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi dirinya serta yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit atau kerugian.

”Rasionalitas manusia terbatas,” kata ahli psikologi kognitif dari Laboratorium Mind, Brain, and Behaviour, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Galang Lufityanti, Sabtu (13/4/2019).

Mengutip teori Daniel Kahneman, psikolog yang meraih Nobel Ekonomi 2002, manusia dalam mengambil putusan sering kali menggunakan jalan pintas. Apa yang tersirat pertama dalam pikiran, itu yang dianggap benar dan digunakan.

Pola itulah yang dimanfaatkan para calon pemimpin memasang alat peraga kampanye yang memasang foto dan nama mereka besar-besar di sepanjang jalan. Bagi sebagian pemilih, meski tidak kenal program, latar belakang, atau jejak rekamnya, pengenalan wajah dan nama itu bisa jadi bekal masyarakat untuk memilih.

Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Kahneman. ”Cara yang paling mungkin untuk membuat orang percaya kebohongan adalah sering diulang-ulang. Sebab, hal yang sudah menjadi kebiasaan akan sulit dibedakan dengan kebenaran.”

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO–Alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 terpasang di sepanjang Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, walaupun kawasan tersebut merupakan daerah steril dari kampanye, Rabu (3/4/2019). Munurut aturan KPU DKI Jakarta, Jalan Mampang Prapatan harus bebas dari pemasangan APK.

Kondisi itu membuat hadirnya akal sehat dalam politik Indonesia saat ini, dalam arti rasional sepenuhnya tanpa melibatkan emosi atau intuisi, sangat sulit. Intuisi atau gerakan hati masih mendominasi dalam pengambilan pilihan politik.

Intuisi adalah bawaan lahir manusia. Di awal perkembangan manusia, intuisi itu membuat manusia bisa bertahan hidup. Seiring perkembangan manusia mengenal budaya, tulisan hingga seni, rasionalitas manusia tumbuh. Berkembangnya rasionalitas itu membuat manusia tidak hanya bisa membaca alam, tetapi juga memanipulasi alam. Namun, berkembangnya rasionalitas tidak mematikan intuisi.

”Intuisi dalam pilihan politik akan menguat jika sudah muncul sentimen terhadap tokoh atau partai tertentu,” kata Galang.

Dominannya intuisi dalam politik Indonesia itu juga tecermin dalam riset kecil yang dilakukan mahasiswa magister psikologi UGM, Rika Iffati Farihah. Dalam uji menggunakan tes refleksi kognitif (CRT) yang dirancang Shane Frederick (2005), dari 88 responden dari dua universitas ternama di Yogyakarta, sebanyak 73 persen responden menjawab salah semua pertanyaan yang diajukan.

Dari uji kecil itu tergambar betapa intuitifnya masyarakat Indonesia dan lemahnya kemampuannya berpikir analisis. Kondisi itu juga terjadi pada kalangan terdidik sekalipun. Sering kali dominannya intuisi dan lemahnya rasionalitas itu tidak berkorelasi dengan tingkat kecerdasan atau tingginya pendidikan seseorang.

”Makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah mencari alasan atau rasionalisasi untuk membenarkan keyakinannya,” ujarnya. Kondisi ini yang membuat banyak kelompok terdidik termakan hoaks. Bahkan sejumlah hoaks di Indonesia, seperti tentang vaksin atau bumi datar, justru banyak disuarakan oleh kelompok terdidik lulusan universitas ternama.

Sikap politik yang digerakkan oleh intuisi itu, lanjut Rika, membuat pemilih mudah dibuai politik identitas. Mereka gampang termakan kampanye atau isu politik yang cenderung membuai perasaan. Informasi yang diterima, termasuk hoaks, akan sulit dinilai secara jernih karena tertutup oleh intuisi. Bahkan, mereka juga lebih mudah mendiskriminasi yang lain.

Selain itu, tingginya intuisi itu membuat kualitas pemimpin yang terpilih pun bagaikan membeli kucing dalam karung. Jika beruntung, masyarakat bisa mendapat pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan membela rakyatnya. Jika buntung, pemimpin zalimlah yang didapat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO–Warga mencoblos surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang di Alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/3/2019). Kuatnya intuisi membuat memilih pemimpin bagi masyarakat bagaikan membeli kucing dalam karung. Masyarakat memilih berdasarkan tingkat pengenalannya terhadap calon, bukan atas program atau jejak rekam calon.

Kompleks

Kuatnya intuisi masyarakat Indonesia dan lemahnya kemampuan berpikir analisis merupakan buah dari proses perkembangan yang kompleks. Sebagai bawaan manusia, intuisi berkembang sejak lahir. Pengasuhan orangtua, pola pendidikan di lembaga formal, hingga kondisi sosial budaya masyarakat sangat memengaruhi perkembangan intuisi dan kemampuan berpikir analisis seseorang.

”Hadirnya intuisi adalah suatu hal yang manusiawi. Namun, idealnya, kemampuan berpikir analisis yang harusnya mendominasi,” kata Galang. Terlebih, di era tsunami informasi saat ini, kemampuan berpikir analisis menjadi sangat penting agar tidak terjebak bias informasi, apalagi hoaks.

Meski sangat sulit untuk benar-benar berpikir rasional dalam politik, tanpa terpengaruh emosi, tetapi penguatan berpikir analisis itu bisa dilatih. Walau intuisi sulit dinihilkan, setidaknya intuisi bisa ditekan.

Salah satu upaya memperkuat kemampuan berpikir kritis atau analisis itu adalah dengan mundur sejenak dari riuhnya informasi, memikirkan dan bersikap skeptis dengan setiap informasi yang ada, serta jari-jemari ”tidak gatal” untuk membagikan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Dalam melihat calon atau partai politik tertentu, lanjut Galang, jangan dilihat figurnya atau bahkan mengkultuskannya. Calon pemimpin harus dilihat berdasarkan ideologi dan integritasnya.

Demikian pula dengan janji politik. Program calon atau partai hanya persoalan kreativitas mengumbar janji. Untuk mewujudkan janji itu, banyak tantangannya. Namun, yang bisa dinilai adalah apakah program atau janji itu layak atau memungkinkan untuk terwujud.

”Banyak membaca buku, apa pun jenisnya, fiksi atau nonfiksi, akan sangat membantu pola pikir,” kata Rika. Dari buku, kita akan memperoleh pemahaman dan alternatif pilihan dari satu persoalan. Dengan membaca, seseorang juga bisa belajar empati dan mengembangkan emosi. Karena itu, munculnya ajakan menolak jenis buku tertentu di media sosial beberapa waktu lalu harus dilawan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Pengunjung memanfaatkan perpustakaan keliling untuk membaca berbagai buku di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Taman Lansia Buni, Jakarta, Rabu (10/4/2019). Perpustakaan keliling menjadi salah satu cara untuk mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat. Di sisi lain, banyak membaca juga bisa mengembangkan rasionalitas atau kemampuan berpikir analisis seseorang, hingga peran intuisi bisa ditekan.

Memperluas pergaulan juga penting. Dengan makin menguatnya individualitas dan eksklusivitas di masyarakat, saling mengenal orang-orang dengan latar belakang yang beragam akan membuka pikiran, menumbuhkan pemahaman, dan penghargaan atas perbedaan yang menjadi keniscayaan kehidupan.

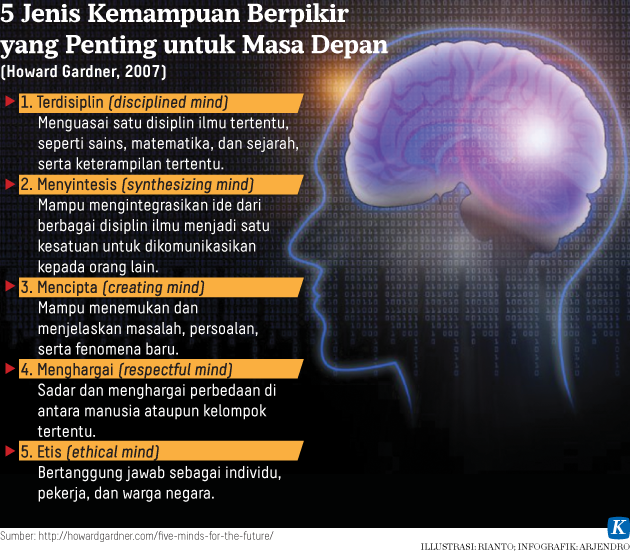

Namun, memperbaiki sistem pendidikan Indonesia yang masih menekankan pada hapalan juga mutlak diperlukan. Menghapal adalah kemampuan terendah dalam berpikir. Pada masa depan, kemampuan mengintegrasikan berbagai informasi menjadi penting guna memenangi persaingan antarbangsa.–M ZAID WAHYUDI

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 16 April 2019