Tsunami akibat aktivitas vulkanik Anak Krakatau di Selat Sunda 22 Desember 2018 mendorong upaya rintisan pembangunan sistem peringatan dini di kawasan ini. Sistem itu melengkapi Indonesia Tsunami Early Warning Systems yang selama ini hanya memantau tsunami akibat gempa tektonik.

Gempa tektonik yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004, memang berefek dahsyat. Guncangannya yang berskala 9,2 Mw (Momen Magnitudo) – menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika- memicu tsunami setinggi 34,5 meter. Ketinggian ini berdasarkan riset International Tsunami Survey Team) di negeri Serambi Mekah ini.

KOMPAS/LASTI KURNIA–Buoy pelampung suar yang dijadikan monumen peringatan meletusnya Gunung Krakatau dan tsunami pada 1883 di Taman Dipangga, Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamis (11/8/2011).

KOMPAS/LASTI KURNIA–Buoy pelampung suar yang dijadikan monumen peringatan meletusnya Gunung Krakatau dan tsunami pada 1883 di Taman Dipangga, Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamis (11/8/2011).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tsunami yang bersumber dari subduksi lempeng di Samudara Hindia kemudian menjalar ke 9 negara lain di Asia selatan dan Afrika barat. Total jumlah jiwa meninggal dan hilang menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) lebih dari 290.000 orang.

Dampak bencana ini menggugah banyak negara di dunia menyalurkan bantuannya, termasuk untuk membangun sistem peringatan dini tsunami yang kemudian disebut Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS). Tujuannya untuk mencegah banyaknya korban jiwa ketika tsunami kembali menerjang.

Sistem ini diperlukan Indonesia yang 46 persen wilayahnya rawan tsunami karena berada di daerah pertemuan tiga lempeng bumi. Data BMKG menyebutkan dua tahun sekali muncul gempa berpotensi tsunami di negeri ini.

Proyek nasional yang dimulai tahun 2005 ini melibatkan 18 instansi dan perguruan tinggi. Pembangunannya mendapat bantuan dari Jerman, Perancis, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat, serta Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu UNESCO dan UNDP.

Saat Ina-TEWS beroperasi penuh pada tahun 2010, telah terpasang 160 unit seismograf, 500 unit akselerograf, dan 140 unit ranet yang semuanya dikelola BMKG. Sistem ini bekerja otomatis dan seketika atau online sehingga data gempa dan tsunami segera diketahui dan disebarkan ke masyarakat melalui jaringan komunikasi publik dan media sosial.

Saat Ina-TEWS beroperasi penuh pada tahun 2010, telah terpasang 160 unit seismograf, 500 unit akselerograf, dan 140 unit ranet yang semuanya dikelola BMKG. Sistem ini bekerja otomatis dan seketika atau online sehingga data gempa dan tsunami segera diketahui dan disebarkan ke masyarakat melalui jaringan komunikasi publik dan media sosial.

Kecepatan analisis potensi tsunami itu ditunjang oleh penerapan sistem Siscomp (Seismology Communication and Processing) versi 3.0. Dengan versi baru ini kecepatan penyampaian peringatan tsunami sekitar 3 – 4 menit. Sedangkan dengan versi lama 15 menit.

Kecepatan penyampaian potensi tsunami tersebut memadai bagi penduduk di daerah terdampak untuk melakukan evakuasi ke daerah aman. Tsunami di berbagai wilayah memerlukan waktu sekitar 20 menit hingga satu jam untuk sampai ke pantai.

InaTEWS yang berstandar internasional itu dinyatakan beroperasi baik setelah uji coba simulasi pada Ocean Wave Exercise 2009 di Aceh. Sistem itu lalu dikembangkan jadi Tsunami Early Warning System for Indian Ocean (TEWS-IO) untuk menjaring 29 negara di kawasan ini. Indonesia kemudian menjadi Pusat Peringatan Dini Tsunami Samudra Hindia.

Tsunami di berbagai wilayah memerlukan waktu sekitar 20 menit hingga satu jam untuk sampai ke pantai

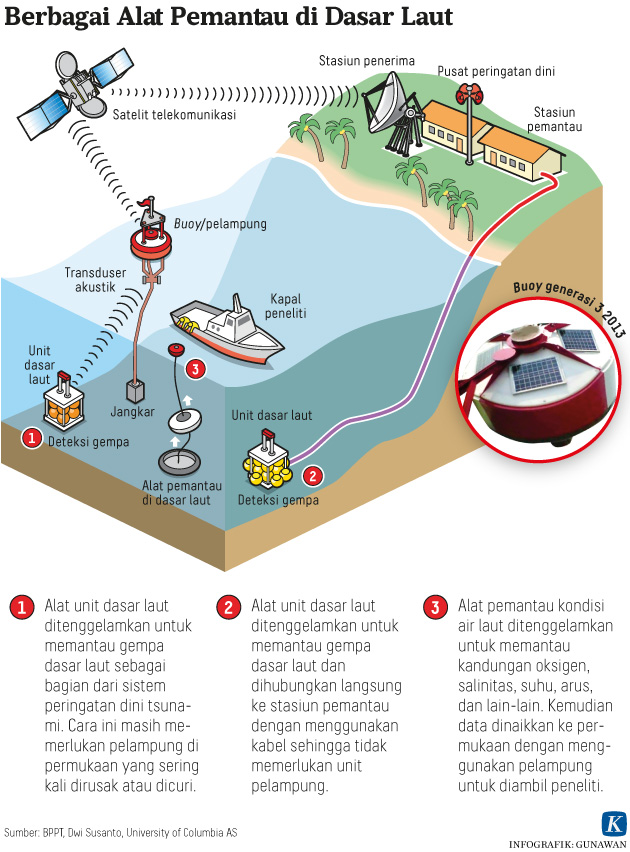

Dalam program InaTEWS juga terbangun 80 stasiun pasang surut dan 50 stasiun GPS (global positioning system) yang dikelola BIG. Adapun unit pelampung pemantau tsunami ditangani BPPT, yang mendapat tugas memasang dan memelihara 23 pelampung di beberapa lokasi rawan tsunami di Indonesia.

Dari target itu baru sekitar 10 unit pelampung yang terpasang yang sebagian besar merupakan bantuan Jerman dan Amerika Serikat. Upaya mengurangi ketergantungan itu dilakukan BPPT dengan merancang bangun sistem pemantau sendiri.

BPPT bekerja sama dengan NOAA membuat bouy DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami). Pelampung tsunami ini terdiri dari sistem sensor tekanan kolom air yang terpasang di dasar laut. Unit sensor ini terhubung dengan kabel ke pelampung antena di permukaan laut untuk mengirim seketika data ke Stasiun Pusat di darat. Dengan sistem ini gejala tsunami dapat diketahui dalam waktu beberapa menit.

Sayangnya unit pemantau tsunami itu kini semua telah rusak dan hilang karena aksi vandalisme. Hal ini menyebabkan BPPT menghentikan program tersebut pada tahun 2009.

Tsunami Selat Sunda

Empat hari menjelang peringatan 14 tahun tsunami Aceh pada 26 Desember, tsunami kembali menerjang. Kali ini kehadirannya tanpa pertanda gempa, karena munculnya gelombang pasang laut dilaporkan setinggi hingga dua meter itu berasal dari longsoran material vulkanik gunung Anak Krakatau. Menurut laporan BNPB pada Jumat (28/12/2018), bencana di Selat Sunda itu menewaskan 426 orang dan 23 orang lain belum ditemukan.

“Kejadian gempa dan tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 itu terekam pada sistem sensor milik BMKG,” ungkap Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Namun pemantauan ini tidak terkait dengan sistem InaTEWS yang berbasis pada gempa tektonik.

Sensor gempa BMKG di Cigeulis mencatat gempa sekitar pukul 20.56 WIB. Hasil analisis menunjukkan aktivitas seismik berintensitas 3,4 M (magnitudo). Gempa ini tipikal longsoran yang berepisenter di Gunung Anak Krakatau. “Berdasarkan analisis ini maka dugaan kuat bahwa pemicu tsunami adalah longsoran yang tersumber di Gunung Anak Krakatau,” ulas Daryono.

Sementara Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono melaporkan rekaman sensor pengukur ketinggian gelombang pasang laut (tide gauge) yang terpasang di Banten dan Lampung menunjukkan ada peningkatan tinggi gelombang laut. Dari data pengukuran tersebut diketahui tsunami terjadi di pantai Marina Jambu Serang (0,9 meter pada pukul 21.27 WIB), Pelabuhan Ciwandan Banten (0,35 m, pukul 21.33), Pelabuhan Panjang Lampung (0,28 m, pukul 21.53) dan Pelabuhan Kota Agung Lampung (0,36 m, pukul 21.35 WIB).

Kejadian itu mengingatkan kembali ancaman tsunami di selat ini, yang jauh lebih tinggi, bahkan melampaui tsunami Aceh. Catatan sejarah menyebutkan tsunami akibat meletusnya tiga gunung (Rakata, Danan, dan Perbuatan) di Pulau Krakatau tahun 1883 mencapai ketinggian 36 meter di pantai barat pulau Jawa. Sergei Leonidovich Soloviev dan Chan Nam Go pada tahun 1984, juga melaporkan pada tahun 1851, 1883, dan 1889 terjadi tsunami di Selat Sunda akibat longsoran di gunung Krakatau.

Tsunami merusak dari gunung berapi yang superakitf ini akan kembali mengancam. Sebab, tubuh anak Krakatau kini mencapai ketinggian 338 meter diatas permukaan laut. Longsorannya dari bagian puncak dan lereng akibat tremor dan letusan serta curah hujan yang tinggi pada musim penghujan saat ini disebut berpotensi memicu tsunami di pantai barat Banten dan timur Lampung.

Potensi ancaman itu mendorong BMKG merintis pembangunan sistem peringatan dini tsunami akibat longsoran lereng Gunung Anak Krakatau disebut Indonesia Seismic Information Systems. Pembangunannya diinisiasi oleh tim dari Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG. “Di dunia belum ada sistem peringatan dini tsunami akibat longsoran lereng vulkanik. Karena itu kami merancang pemodelan secara mandiri,” kata Daryono.

Sistem tersebut menggunakan basis pemodelan yang pernah dikembangkan bersama Jepang dalam program Japan Indonesia Seismic Network Viewer tahun 2011, kemudian dioperasikan di Timor Leste pada tahun 2016. Setelah dikembangkan sistem tersebut dinamakan InaSEIS (Indonesia Seismic Information System). Pengembangannya bertujuan untuk memonitor aktivitas Anak Krakatau.

InaSEIS mulai diujicoba Selasa (25/12/2018) terhubung ke 6 sensor seismik di Liwa, Kalianda, Bandar Lampung, Serang, Cigeulis dan Tangerang. Selain itu ada jejaring alat pemantau gelombang pasang laut (tide gauge) di pelabuhan Ciwandan Banten, pantai Marina Jambu Serang, pelabuhan Panjang Lampung, dan pelabuhan Kota Agung.

Namun lokasi sensor gelombang ini masih relatif jauh dari sumber tsunami longsoran vulkanik itu. Karenanya akan dipasang sensor di pulau-pulau kecil dekat Anak Krakatau. Pemasangan dan pengoperasiannya akan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial.

Indikasi awal adanya gempa dan kenaikan gelombang di pulau, dapat digunakan untuk memberi peringatan dini bagi penduduk sekitar pantai barat Banten dan timur Lampung, lanjut Daryono.

Di kawasan Selat Sunda ada beberapa sumber gempa dan dapat menimbulkan tsunami yaitu subduksi lempeng, sesar dan aktivitas vulkanik. “Frekuensi gempa teknonik berkisar 1 sampai 3 Hertz sedangkan longsoran material dan tremor karena naiknya magma hanya 0,01 sampai 0,1 Hertz,” jelas Kepala Subbidang Manajemen Operasi Tsunami BMKG, Yanuar Arifin.

Karena itu skala peringatan dini tsunami vulkanik ditetapkan sekitar 2,5 Magnitude atau Skala Richter. Pada TEWS tektonik skala minimalnya 5,5 SR sebagai dasar menganalisis potensi tsunami. Maka ketika sistem merekam gempa minimal 2,5 SR, sirine di stasiun pusat BMKG akan berbunyi untuk menganalisis potensi tsunami.

Dalam proses analisis harus melihat rekaman gempa dari titik-titik lokasi yang berdekatan, dan melihat hasil rekaman sensor tinggi gelombang di lokasi terdekat. Bila analisis menunjukkan “positif” terjadi tsunami maka informasinya segera disebarkan melalui jaringan informasi publik dan media sosial.

Daryono menyadari pembangunan InsSEIS antara lain untuk memasang sensor gelombang pasang saja memerlukan dana ratusan juta rupiah hingga satu miliar pertitik. “Saat ini belum ada sumber pendanaan untuk menyediakan alat itu, ungkapnya. Karena itu pembangunan sistem ini harus melibatkan semua pihak terkait termasuk untuk diseminasi informasi peringatan dininya,” paparnya.

Sementara itu BPPT akan memperbaiki kembali pelampung (buoy) pemantau tsunami di Selat Sunda, untuk mendukung sistem peringatan dini tsunami di kawasan ini baik yang disebabkan aktivitas tektonik maupun vulkanik. Untuk itu Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza mengatakan pihaknya akan memperbaiki dan melaksanakan revitalisasi tiga buoy tsunami yang rusak. Perbaikannya memerlukan anggaran Rp 15 miliar meliputi pemasangan pengoperasian dan pemeliharaan satu tahun.–YUNI IKAWATI

Sumber: Kompas, 31 Desember 2018