Bagian Pertama dari Dua Tulisan

LAGI-lagi masalah sistem pemilu muncul di forum umum. Rupa- rupanya mengenai masalah sistem distrik atau sistem proporsional masih dijumpai perbedaan pendapat yang cukup besar. Baru-baru ini malahan ada usul untuk mempergunakan sistem distrik mulai tahun 1997. Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Rudini berpendapat, bahwa perlu ada kejelasan dalam masyarakat mengenai sistem distrik sebelum dipertimbangkan mengganti sistem pemilu (Kompas, 28 Desember).

Dalam rangka menyambut ucapan Menteri Dalam Negeri itu, tulisan di bawah ini berupaya memberi penjelasan sedikit mengenai sistem distrik, membandingkannya dengan sistem proporsional, dan mengemukakan beberapa konsekuensi yang mungkin akan timbul, jika kita beralih ke sistem digtrik dalam konstelasi politik dewasa ini, dengan segala keterbatasannya.

Barangkali ada bainya kita menelaah dulu pengalaman beberapa negara yang telah lama memakai dua sistem pemilihan ini. Beberapa di antaranya sudah mengadakan pemilihan mulai awal abad ke-20, India pun telah mengadakan delapan kali pemilu sedangkan kita baru lima kali.

Di kebanyakan negara demokratis, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan pendapat para warga negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di banyak negara Dunia III beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia Barat, kurang dihargai atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran lain. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilu harus memperhitungkan faktor kekurangbebasan itu. Pada umumnya kita kenal dua sistem pemilu, masing-masing dengan beberapa variasi-nya, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Dalam sistem distrik, satu wilayah (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi member constituency), yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu rasio, misalnya satu wakil untuk 400.000 penduduk. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah, bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen.

Dalam sistem distrik, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain, misalnya di Inggris- jumlah penduduk kira-kira 500.000 dan di India lebih dari satu juta. Karena satu distrik hanya berhak atas satu wakil, maka calon yang memperoleh suara pluralitas dalam distriknya, menang. Hal ini dinamakan the first past the post. Suara-suara yang mendukung calon-calon yang kalah dianggap hilang dan tidak dihitung lagi untuk membantu partainya di distrik lain.

Dalam sistem proporsional, suatu kesatuan administratif (misalnya propinsi dipakai sebagai daerah pemilihan), jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen, artinya rasio perolehan suara antara partai sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.

Sistem distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dua partai, seperti Amerika dan Inggris serta bekas jajahannya, seperti India dan Malaysia. Sistem proporsional sering diselenggarakan dalam negara dengan banyak partai, seperti Swedia, Italia, Belanda, dan Indonesia.

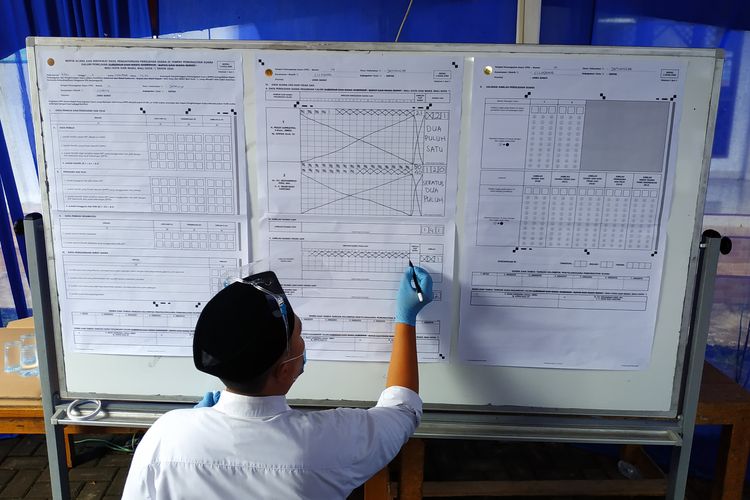

Untuk lebih pemperjelas perbedaan antara sistem distrik dan sistem proporsional, ada baiknya kita melihat Balgan No. 1.

Andaikan ada satu daerah pemilihan (di Indonesia, propinsi) yang wilayahnya kebetulan mencakup 10 distrik, dan yang jumlah kursi yang diperebutkan adalah 10, sesuai dengan jumlah distrik dan juga sesuai dengan perhitungan sistem proporsional. Seandainya hasil pemilu dalam wilayah itu menunjukkan rasio antarpartai 70:20:10, dan rasio ini berlaku baik ffl wilayah sistem proporsional maupun di setiap distrik, maka berdasarkan perhitungan sistem distrik, partai A menang setiap distrik dan memperoleh 10 kursi dalam wilayah itu. Jika dihitung sesuai dengan perhitungan sistem proporsional, maka partai A memperoleh 7 kursi, partai B 2 kursi, dan partai C 1 kursi. Jelaslah, bahwa dengan cara alokasi yang berbeda, partai A pada sistem distrik sangat diuntungkan dan 2 partai kecil dirugikan, sedangkan pada sistem proporsionar, semua partai memperoleh kursi sesuai dengan rasio tadi, yaitu 7, 2 dan 1.

Contoh lain, dalam satu distrik dengan IOO.OOO suara ada empat calon. A memperoleh 40.000 suara, B 30.000, C 20.000 dan D memperoleh 10.000 suara. A dengan jumlah suara 40.000 menang, sedangkan 60.000 suara wasted atau hilang. Jika hal ini terjadi pada 40 persen dari jumlah total distrik, suatu partai dapat memenangkan pemilu nasional, dengan memperoleh hanya 40 persen dari semua suara nasional. Hal ini terjadi di Inggris dalam pemilu 1987, waktu Ny. Thatcher menjadi perdana menteri,.dengan hanya 42 persen suara yang diperolehnya secara nasional (Bagan No.4). Hal ini juga terjadi di India pada tiga pemilu pertama, waktu partai Congress menang dengan 4 persen dari perolehan suara secara nasional.

Berbeda dengan sistem distrik, dalam sistem proporsional semua suara dihitung, dalam arti, bahwa suara lebih yang diperoleh suatu partai dalam satu daerah pemilihan, dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterimanya dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Jadi tidak ada suara yang wasted.

Akibat sistem distrik

Sistem menghitung perolehan suara menyebabkan banyak suara wasted. Maka itu sistem distrik sering dianggap (terutama oleh partai- partai kecil dan golongan minoritas) tidak representatif, karena tidak mempedulikan suara mereka.

Untuk mengatasi kesukaran mengalahkan partai besar, partai- partai kecil terdorong untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kena sama, atau secara permanen (yang lebih sukar dicapai) atau sekurang-kurangnya melalui stembus accoord (kerja sama menjelang pemilihan). Contoh, pada tahun 1977 Perdana Menteri India, Indira Gandhi, kalah dalam pemilihan karena partai-partai oposisi untuk pertama kali berhasil menggalang kerja sama dan memenangkan pemilu.

Selain mendorong ke arah integrasi sekurang-kurangnya menjelang pemilu, sistem distrik berhasil untuk mencegah munculnya partai baru, karena bagi partai baru sukar sekali untuk memenangkan suatu distrik. Maka itu, kecenderungan partai-partai untuk bekerja sama ditambah dengan sukarnya pendirian partai baru, dapat menghasilkan penyederhanaa partai secara alamiah, dan fragmentasi partai dapat dicegah.

Dalam sistem distrik – karena hanya diperlukan pluralitassuara untuk membentuk suatu pemerintah dan bukan mayoritas (50 persen plus 1)–dapa terjadi, bahwa partai yang menang dengan hanya pluralitas suara, dapat memerintah tanpa koalisi, karena memperoleh mayoritas (50 persen +1) kursi. Kemandirian kabinet menunjang stabilitas nasional.

Kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh satu partai dan jumlah kursi yang diperolehnya, dinamakan distortion effect. Kesenjangan ini selalu menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil (lihat Bagan No. 2 dan No. 3).

Bagan 2 dan 3 memperlihatkan kasus di Inggris dan Amerika yang memakai sistem distrik. Di Amerika (Bagan No. 2) dengan sistem dua partai, tanpa partai ketiga yang berarti, kerugian diderita oleh partai yang kalah. Kerugian ini bisa sampai mencapai -9,3 persen (tahun 1976), Waktu itu Partai Republik dengan memperoleh 42,1 persen suara sebenarnya bisa memperoleh 42,1 persen kursi, jika dipakai sistem proporsional, tapi dalam kenyataan memperoleh 32,8 persen kursi.

Di Inggris (Bagan 3 dan 4) di mana ada beberapa partai kecil, di samping dua partai besar, keuntungan dinikmati oleh dua partai besar dan kerugian yang sangat besar dialami oleh partai kecil, seperti Partai Liberal. Pada 1974 Partai Liberal memperoleh 18,9 persen suara, tapi hanya 2,1 persen kursi. Kerugian -16,8 persen.

Dalam sistem distrik, wakil yang dipilih erat hubungannya dengan warga yang dlwakilinya. Dia akan lebih berorientasi pada kepentingan distrik serta kepentingan warga masing-masing.

Wakil juga akan lebih independen dari partainya, karena pribadinya merupakan faktor pentihg bagi kemenangannya. Sekalipun demikian, dia tentu tidak bebas sama sekali dari pengaruh partai, sebab dukungan partai serta fasilitas diperlukannya baik untuk nominasi maupun untuk kampanye.

Akibat sistem Foporsional

Sistem proporsionai dianggap demokratis dan representatif, oleh karena jumlah wakil paltai sesuai dengan jumlah, suara yang diperolehnya dalam pemilu secara nasional. Lagi pula, sistem ini dianggap adil, karena semua golongan dalam – masyarakat, termasuk yang kecil pun, mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.

Dalam sistem proporsional juga tidak ada distorsi, seperti – dapat dilihat pada Bagan No. 4 – yang menggambarkan hasil pemilu 1987 di Inggris (dengan distorsi) dan di Indonesia (tanpa distorsi). Partai Konservatif dengan 42,3 persen suara memperoleh 57,7 persen kursi, sedangkan Aliansi memperoleh 22,6 persen suara, tetapi hanya 31,4 persen kursi.

Akan tetapi, sistem proporsional menunjukkan beberapa segi yang kurang menguntungkan. Kelemahan yang paling besar adalah, bah va sistem Ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik, anggota partai cenderung mendirikan partai baru, karena. ada peluang bagi partai baru itu memperoleh beberapa kursi melalui pemilu. Dengan demikian, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk bermtegrasi atau bekerja sama, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan- perbedaan yang ada.

Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada partai melalul sistem daftar(list system). Prosedur Sistem daftar punya beberapa variasi, tetapi prosedur yang paling biasa dipakai adalah, di mana setiap partai menawarkan satu daftar calon kepada para pemilih. Dengan memilih salah satu daftar, si pemilih memilih partai itu dengan semua calonnya untuk berbagai kursi yang diperebutkan.

Dengan demikian, wakil yang terpilih cenderung kurang erat hubungannya dengan warga yang telah memilihnya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar propinsi) sehingga sukar untuk dikenal banyak orang. Kedua, karena peranan partai lebih menonjol (partailah yang memasukkan namanya ke daftar calon). Karena itu si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah nasional, ketimbang kepentingan distrik.

Banyak partai yang bersaing menyulitkan partai untuk meraih mayoritas (50 persen +1), yang perlu untuk membentuk pemerintah. Terpaksa partai yang terbesar berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas dalam parlemen. koalisi semacam ini, jika diselenggarakan dalam sistem parlementer, sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial, perubahan dalam komposisi di parlemen tidak mempengaruhi eksekutif. Di Amerika, bisa saja Cobgress dikuasai oleh partai Demokrat, tetapi presiden serta kabinetnya dari Partai Republik,tetap bertahan selama empat tahun. Dari uraian di atas jelaslan, bahwa perbedaan antara kedua sistem pemilu cukup besar. Jerman Barat (sebelum unifikasi) telah berusaha untuk menggabung kedua sistem dalam pemilunya. Setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dengan sistem proporsional, tetapi jumlah total kursi yang diperoleh setiap partai ditentukan atas dasar sistem proporsional.

Penggabungan dua sistem ini diusahakan, karena Jerman pada waktu itu mempunyai terlalu banyak partai. Akan tetapi, karena juga tidak ingin mengalami distorsi terlalu besar antar jumlah suara dan jumlah kursi, maka diberlakukan “rumus lima-tiga”. Berdasarkan rumusan ini setiap partai boleh memperoleh kursi dalam parlemen, jika memperoleh minimal 5 persen dari jumlah suara-atau memenangkan sekurang- kurangnya tiga distrik pemilihan. Kebanyakan partai kecil berusaha untuk memakai ketentuan suara minimal 5 persen. Dengan cara ini Partai Hijau beberapa tahun yang lalu berhasil masuk dalam parlemen, tetapi dalam pemilihan 1990 (di Jerman Barat) terpaksa keluar dari parlemen, karena tidak berhasil memperoleh 5 persen dari jumlah suara nasional.

Mirriam Budiardjo, guru besar luar biasa pada FISIP dan Fakultas Pascasarjana UI, Depok.

Sumber: KOMPAS edisi Selasa 29 Januari 1991Halaman: 4

———————

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

PERBEDAAN antara dua sistem pemilu menyangkut masalah sifat representif dan adil, sifat integratif, pemantapan jumlah partai, stabilitas politik, kesenjangan antara perolehan suara dan perolehan kursi, dan hubungan antara wakil rakyat dan rakyat di daerah pemilihannya. Mari kita lihat situasi di Indonesia.

Seperti dikemukakan di atas, pemilu tidak diselenggarakan dalam suatu vakum, tetapi terjadi dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilu. Di Indonesia, ada beberapa faktor yang telah berkembang dalam sejarah konstitutional kita sejak kemerdekaan diproklamasikan. Beberapa pengalaman telah sedemikian traumatis, sehingga menimbulkan beberapa pengaturan yang cukup unik, yaitu dibatasinya jumlah orsospol sampai tiga saja, ketentuan mengenai massa mengembang, dan budaya intervensi atau mobilisasi oleh pihak aparatur negara. Tiga faktor ini telah turut mempengaruhi hasil pemilu-pemilu yang lalu, dalam arti, bahwa tanpa faktor-faktor itu, hasil pemilu mungkin agak berbeda. Hanya saja, sukar untuk mengukur seberapa jauh pengaruh itu.

Dalam masa kemerdekaan, kita telah mengadakan lima pemilu, semuanya dengan sistem proporsional. Sebenarnya pada awal masa Orde Baru ada keinginan untuk mengurangi jumlah partai secara alamiah melalui sistem distrik. Akan tetapi, karena RUU ini ditolak oleh partai-partai pada tahun 1967, maka sistem proporsional dipaksa lagi, dengan beberapa modifikasi.

Selanjutnya, pada tahun 1973 organisasi-organisasi politik disarankan untuk mengadakan pengelompokan, sehingga hanya tinggal tiga organisasi sosial-politik. Dengan demikian, mulai pemilu 1977 sistem proporsional yang kita pakai sudah berkurang satu kelemahan, yaitu fragmentasi partai, sebab jumlah orsospol sudah dibatasi.

Begitu pula instabilitas seperti yang kita kenal dalam masa demokrasi parlementer, dengan sering terjadinya pergantian kabinet karena pemerintah koalisi tiba-tiba kehilangan mayoritas dalam DPR, tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena dewasa ini salah satu orsospol mempunyai mayoritas mutlak dan kabinet dapat dibentuk tanpa koalisi. Lagi pula, sistem presidensial yang berlaku tidak memungkinkan menjatuhkan kabinet.

***

MENGENAI masalah representif dan demokratis dalam arti, bahwa semua partai mempunyai jumlah wakil di DPR yang sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh secara nasional, sistem yang kita pakai sudah memenuhi syarat. Juga rasa keadilan terpenuhi, karena semua partai termasuk yang kecil, seperti PDI, dapat menghadirkan wakilnya di DPR.

Suatu keuntungan yang besar adalah, bahwa tidak terdapat distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara dan jumlah kursi (lihat Bagan No. 4). Bagan itu menggambarkan distorsi yang terjadi di Inggris, yang memakai sistem distrik dan sistem proporsional yang dipakai di Indonesia pada tahun yang sama. Di Indonesia tidak ada orsospol yang dirugikan karena distortion effect.

Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita membuat semacam exercise, seandainya sistem distrik dipakai di Indonesia dengan memakai kabupaten/Dati II sebagai distrik pemilihan.

Bagan No. 5 menggambarkan situasi hipotetis di dua propinsi, masing-masing dengan 10 kabupaten/Dati II. Seandainya dipakai sistem distrik dengan setiap propinsi mencakup 10 distrik, maka terlihat, bahwa jumlah kursi PPP dan terutama PDI akan turun, padahal PDI denan sistem proporsional masih memperoleh kursi, sekalipun tidak memenangkan satu kabupaten. Begitu pula, hasil pemilu 1987 per kabupaten menunjukkan bahwa PPP hanya menang dalam 4 kabupaten/Dati II (yaitu 3 di Aceh, 1 di Madura), sedangkan PDI sama sekali tidak memenangkan kabupaten. Memang, angka penurunan ini mungkin tidak sefatal itu, karena ada kira-kira 400 kursi yang diperebutkan, padahal jumlah kabupaten/Dati II hanya berjumlah kira-kira 297, jadi terpaut kira-kira 100, tetapi penurunan mungkin sekali akan terjadi.

Jika faktor massa mengambang dan budaya intervensi tetap berlaku, ada kemungkinan PDI tidak akan mendapat kursi dalam DPR atau jauh kurang jumlahnya dibanding dengan apa yang diperolehnya dengan sistem proporsional. Dan akan timbul pertanyaan, apakah kira-kira delapan juta warga yang telah memilih PDI akan merasa adil, jika suara mereka tidak tercermin dalam keanggotaan DPR? Begitu pula banyak supporter dari PPP akan merasa kecewa, jika suara mereka menghasilkan jumlah wakil DPR yang jauh lebih sedikit dibanding dengan apa yang mereka peroleh dengan alokasi suara berdasarkan perhitungan sistem proporsional. Mungkin saja, sejumlah besar warga negara yang keyakinan politiknya kuat, akan merasa hak asasinya dilanggar.

***

MASALAH besar yang masih mengganjal adalah kerenggangan antara wakil yang dipilih dan rakyat yang memilihnya di daerah pemilihan (propinsi) masing-masing. Mungkin usaha memfokuskan diri pada usaha menanggulangi masalah itu. Masalah keakraban ini mungkin dapat ditampung dengan menawarkan dua kemungkinan kepada si pemilih. Satu kemungkinan adalah memilih orsospol dengan mencoblos tanda gambar saja. Kemungkinan kedua adalah memilih calon tertentu dengan membubuhi silang di belakang nama calon itu.

Dengan demikian, kita dapat memenuhi selera baik dari mereka yang menginginkan cara sederhana maupun dar mereka yang lebih suka pada cara yang lebih canggih. Mengingat sistem ini mirip dengan yang dipakai pada pemilu 1955, ada kemungkinan bahwa, jika dipakai tahun 1988, masyarakat kita sudah sedemikian maju kecerdasannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu, ada hal teknis yang perlu ditangani, jika kita akan mengubah sistem pemilu, yaitu masalah distrik pemilihan. Karena jumlah kabupaten/Dati II tidak sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan (terpaut kira-kira 100), maka perlu dibuat 400 distrik pemilihan yang jumlah penduduknya kira-kira sama. Mengingat kira-kira 60 persen penduduk ada di Jawa, mungkin hal ini akan merugikan daerah-daerah di luar Jawa, yang kurang padat penduduknya.

Lagi pula, karena semua distrik harus kira-kira sama jumlah penduduknya, maka setiap kali sensus baru menunjukkan perubahan dalam komposisi penduduk, ada kemungkinan setiap sepuluh tahun distrik pemilihan perlu digusur perbatasannya (di Amerika disebut gerrymandering, agar sesuai dengan perubahan sensus terakhir. Hal ini dapat membuka peluang untuk manipulasi (lihat Newsweek, 14 Januari 1991 mengenai gerrymandering di Amerika).

Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa sistem proporsional masih cocok untuk Indonesia dan bahwa sistem distrik mengandung terlalu banyak risiko. Daripada meneruskan polemik mengenai sistem distrik versus sistem proporsional, lebih baik kita mengusahakan, agar pelaksanaan pemilu yang akan datang disempurnakan. Dan mengenai hal itu, media massa sudah sarat dengan saran, seperti mengurangi manipulasi dengan formulir, meningkatkan pengawasan dalam proses menghitung suara, dan mengurangi bobot mobilisasi dan intimidasi (pada pemilu 1987 ABRI telah menunjukkan sikap mengambil jarak yang sama terhadap ketiga kontestan dibanding dengan pemilu sebelumnya).

Bukannya pemerintah tidak menyadari keluhan-keluhan ini. Beberapa pejabat sudah menjanjikan, bahwa pemilu yang akan datang akan lebih Fair. Biarlah kita berpegang pada iktikad baik dari pemerintah dan mencatat janji-janji pejabat itu. Saya percaya, demokratisasi tak terelakkan, seperti telah terjadi di hampir semua belahan dunia. Mungkin bagi generasi muda, proses ini terlalu lamban, tetapi arahnya sudah jelas.

***

BICARA mengenai generasi muda, saya ingin memberi catatan mengenai masalah golput, yang menurut banyak media massa, jumlahnya cenderung naik. Tetapi, lebih dulu kita perlu merumuskan apa yang dimaksud dengan golput. Menurut apa yang saya tangkap, golput adalah orang yang secara sadar tidak memakai hak pilihnya karena berpendapat, bahwa pemilu seperti yang kita laksanakan dewasa ini, tidak relevan.

Lihat Bagan No, 6

Dalam meneliti angka hasil pemilu, ada dua kategori yang perlu diperhatikan. Dalam banyak media massa, dua kelompok, yaitu mereka yang “suaranya tidak sah” dan mereka yang “tidak menggunakan hak pilihnya”, disatukan. Pengelompokan itu memang menghasilkan angka yang agak tinggi, yaitu 8,3 persen (1971), 9,1 persen (1977), 8,6 persen (1982), 8,7 persen (1987).

Akan tetapi, jika dua kelompok kategori ini dipisahkan dan kita hanya melihat pada kaktegori “tidak memakai hak pilih”, maka kita memperoleh gambaran yang lain, yaitu 3,4 persen (1971), 3,5 persen (1977), 4,9 persen (1982), dan 3,9 persen (1987). Jadi, pada pemilu 1987 malahan ada penurunan sekitar 383.000, dibanding dengan tahun 1982, padahal jumlah pemilih terdaftar naik mutlak 11,7 juta.

Lagi pula, mengenai kategori “tidak menggunakan hak pilih” perlu disadari, bahwa kategori ini tidak hanya mencakup golput. Bisa saja orang tidak datang ke TPS karena sakit (di daerah pedesaan) atau malas (di kota besar), dan mungkin juga karena tidak menerima formulir.

Akan tetapi, jika pernyataan Menteri Dalam Negeri benar, bahwa golput diperkirakan terutama berada di kota-kota besar, maka sebaiknya pemerintah berusaha untuk memberikan penerangan di kampus- kampus, sebab dua puluh tahun yang akan datang para mahasiswa itu akan menjadi pimpinan negara. Akan tetapi, hendaknya mereka yang memberi penerangan itu, merupakan orang yang berbobot, secara intelektual dan moral. Sloganisme dan verbalisme yang begitu sering kita jumpai dalam media mssa, tidak akan mengubah pendirian calon golput. Mereka sudah terlalu pintar untuk itu.

Lepas dari masalah itu, perlu disadari, bahwa angka partisipasi yang telah kita capai, yang rata-rata di atas 90 persen, merupakan angka yang sangat tinggi. Di Perancis dan negeri Belanda mencapai 86 persen dan di Malaysia 82 persen. Di negara besar seperti Amerika dan India, yang sering dinamakan negara demokrasi terbesar di dunia, hanya mencapai rata-rata 50 persen. Jadi, patutlah partisipasi kita yang begitu tinggi, dibanggadakan.

Mungkin perlu diusahakan, agar kualitas dari suara pemilih dapat ditingkatkan, dalam arti, bahwa setiap suara datang dari pemilih yang benar-benar yakin akan pilihannya. Memang, yang paling ideal ialah, jika hak pilih dipakai untuk memilih orsospol, yang dapat membawa aspirasi kita masing-masing. Akan tetapi, hak pilih dapat juga dimanfaatkan untuk tidak menguntungkan organisasi, yang aspirasinya atau kegiatannya tidak kita dukung, dengan memberi suara kepada orsospol yang lain.

Tetapi, bagaimanapun, jika kita semua, termasuk cendekiawan dan calon cendekiawan. Secara serius ingin membentuk demokrasi, sebaiknya kita berpartisipasi dalam kehidupan politik, minimal melalui keikutsertaan dalam pemilu. Selain dari sarana untuk memilih wakil rakyat, pemilu juga merupakan sarana untuk pendidikan politik, terutama di negara-negara dunia ketiga. Dan jangan lupa, di Indonesia hampir 180 juta orang memerlukan pendidikan itu.

Miriam Budiardjo, Guru besar luar biasa pada FISIF dan Fakultas Pascasarjana, UI, Depok.

Sumber: KOMPAS edisi Rabu, 30 Jan 1991

Penulis : Miriam Budiarjo

Sumber Berita : Kompas