Yang dahsyat dari revolusi sains dan teknologi itu memang bukan hanya pada peningkatan kemampuan manusia untuk menjelajahi langit luas, agar tak lagi terpenjara di Planet Bumi.

Saat Gregor Samsa terbangun pada suatu pagi dari tidur yang resah, ia memergoki dirinya telah berubah jadi serangga raksasa.

Para pembaca Franz Kafka tentu ingat novela terkenal yang terbit pertama kali dalam bahasa Jerman, Agustus, 106 tahun yang silam. Kita mungkin juga nanti akan jadi serupa Samsa: terbangun di suatu pagi dan mendapati orang-orang di sekitar kita, kaum negeri seberang, sudah jadi transhuman. Transhuman adalah organisme serupa manusia dalam banyak hal, namun punya daya di atas manusia biasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Transhuman kerap muncul dalam fiksi ilmiah sebagai supra-manusia yang dimuliakan lewat rekayasa genetis. Atau cyborg, organisme kibernetik dengan bagian tubuh organik yang dipadukan dengan organ biomekatronik. Buat transhuman, manusia biasa yang hidup dan bertahan dengan ide-ide yang muncul sekian abad yang silam dan dengan gigih menolak ambil bagian dalam revolusi besar sains dan teknologi, itu mungkin memang agak mirip serangga.

Kafka berkisah, keluarga Samsa terguncang dan tak tahan hidup berdampingan dengan Gregor yang berbeda wujud. Greta, anak bungsu, bahkan menyarankan kakaknya dilenyapkan saja. Menumpas serangga raksasa adalah pikiran wajar bagi manusia biasa, tapi mungkin tidak buat transhuman.

Banyak karya sastra dan sinema dunia menghadirkan cyborg sebagai ancaman buat umat manusia, penjajah berteknologi tinggi yang dari cengkeraman kekuasaan manusia harus merebut kebebasan. Tapi pandangan ini cerminan dari naluri manusia biasa, dan bukan pandangan dari para transhuman. Karena transhuman hanya dimungkinkan oleh revolusi sains dan teknologi, maka bisa diasumsikan bahwa pandangan para transhuman terhadap manusia, adalah pandangan yang ilmiah. Mirip pandangan pakar entomologi terhadap serangga.

Sebagaimana kita saat ini bisa hidup berdampingan dengan aneka serangga selama organisme purba itu terkendali, kaum transhuman tentu juga akan mengelola hidup bersama dengan manusia biasa. Betapapun, para transhuman juga tahu bahwa manusia biasa, seperti juga ikan raja laut dan pari tutul, bagian sah dari kehidupan: mereka juga ditata dengan unsur-unsur yang berasal dari perut bintang yang kemudian berkembang mengikuti hukum evolusi semesta raya.

Visi semesta

Kata “transhuman” agaknya muncul pertama kali di abad ke-14 dalam karya besar Dante Alighieri, Divine Comedy. Kata itu menunjukkan perubahan dari tubuh manusia yang fana menjadi raga yang kekal kelak di akhirat. Filosof dan imam Jesuit Teilhard de Chardin dalam The Future of Mankind (1949) menggunakan kata “trans-humanizing” untuk gerak evolusi manusia sampai ke titik tertinggi. Direktur pertama UNESCO dan anggota pendiri WWF, Julian Huxley, mengusulkan “transhumanism” di buku New Bottles for New Wine (1957).

Bagi Huxley, jika memang bertekad, spesies manusia mampu mengatasi dirinya sendiri, tak hanya secara sporadis dan individual, tapi secara keseluruhan, sebagai seluruh umat manusia, lewat revolusi sains dan teknologi. Enam dekade sejak Huxley mengimbau dunia menggerakkan emansipasi sekuler global, manusia memang makin mampu mengatasi berbagai keterbatasan.

Walau kematian belum sepenuhnya bisa dikendalikan, namun banyak penyakit sudah ditaklukkan dan usia manusia makin memanjang. Wabah Covid-19 memang masih mengamuk, tapi pengetahuan atas virus bermahkota itu, dan aneka vaksin untuk menjinakkannya, terus dihimpun dan kian ampuh.

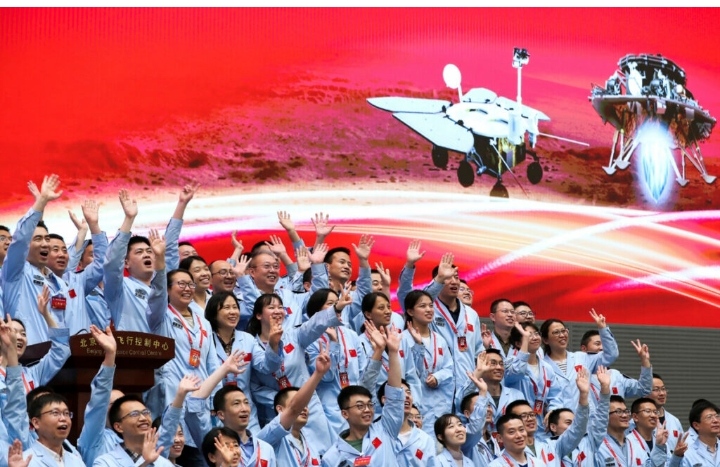

Pageblug sedunia yang belum juga reda itu pun tak bisa menghentikan perlombaan sejumlah pemberani, dengan wahana Blue Origin, Virgin dan Space-X, untuk membangun peradaban multi-planet.

Yang dahsyat dari revolusi sains dan teknologi itu memang bukan hanya pada peningkatan kemampuan manusia untuk menjelajahi langit luas, agar tak lagi terpenjara di Planet Bumi. Yang tak kalah dahsyat adalah perombakan visi semesta raya yang di dalamnya manusia menjangkarkan hidupnya dan merumuskan ulang sistem nilai, makna dan arah kehidupannya.

Proses yang berkelindan antara peledakan pengetahuan tentang kenyataan yang bisa dijangkau ilmu, dengan pelampauan diri umat manusia itu, menghadirkan sebuah dinamika besar di mana semesta raya dan seisinya jadi terasa sangat puitis.

Semesta yang dibentangkan oleh sains bukanlah semesta yang langsung lengkap. Bisa dikatakan bahwa semesta yang dihamparkan sains adalah gambaran dunia yang tumbuh dari gambaran lama yang telah ada sebelumnya, tapi yang kemudian diuji dan terus dikoreksi.

Dari masa silam yang sederhana itu, sains telah menyajikan visi semesta di mana misteri lama pelan-pelan dibersihkan, diganti dengan misteri baru yang lebih menakjubkan, dan karena itu menawarkan kejutan yang tak pernah habis dan terus meningkat magnitudonya. Semesta sains memang bukan lagi kumpulan misteri yang tak terpahamkan, tapi lautan teka-teki yang minta dipecahkan, samudra kemungkinan yang minta dijelmakan.

Puisi semesta

Karakter puitis kosmos mulai makin terungkap saat diketahui bahwa semesta ini punya sejarah, punya masa silam dan masa depan, dan kita semua terpaut ke dalam sejarah semesta raya itu. Kita tak hanya punya peta ruang yang kian rinci, kitapun punya peta waktu yang menggambarkan kelahiran alam semesta dan kemungkinan-kemungkinannya di masa depan. Peta semesta itu, khususnya peta masa depannya, mirip Tabel Periodik Mendeleev awal, dengan kotak yang masih banyak kosong.

Kekosongan itu adalah undangan yang minta diisi, yang bertahan selama ilmu dan teknologi belum mampu jawab. Namun jelas, kenyataan semesta yang potensial itu niscaya akan diaktualkan, seperti para ilmuwan menciptakan unsur-unsur sintetik yang tak ada di bumi tapi kemungkinannya sudah diramalkan oleh Tabel Periodik Mendeleyev.

Kita sudah tahu bahwa energi bisa berubah jadi materi, dan materi bisa menjadi molekul yang mampu menggandakan diri menjadi sel sederhana. Sel-sel sederhana ini bisa menjadi organisme kompleks yang mengembangkan sistem saraf untuk merespons lingkungan dan menyimpan memori, agar bisa bertahan hidup. Organisme yang mampu mencerap dan dan merespons rasa sakit, akan berkembang menjadi organisme yang mungkin membayangkan kematian.

Organisme yang bisa membayangkan kematian adalah organisme yang punya kesadaran dan kecerdasan. Dibantu bahasa yang bisa menyimpan ingatan, memperluas perbandingan dan meneruskan informasi, kesadaran dan kecerdasan itu jadi matang sebagai akal budi.

Akal budi yang berkembang penuh, tak hanya akan menyadari dirinya, tapi juga menyadari kehadiran yang lain, termasuk rasa sakit sang lain itu. Yang menakjubkan pada manusia memang bukan hanya pada kemampuannya menyusun impian yang luar biasa indah.

Yang terutama menakjubkan pada manusia, yang asal-usulnya terpaut dengan benda mati itu, adalah kemampuannya mencerna derita orang lain, dan keberaniannya untuk mengorbankan hal yang paling berharga pada dirinya, yakni kehidupannya, agar orang lain yang mungkin tak dikenalnya itu, tak lagi menderita dan sanggup mewujudkan impian yang paling luhur.

Kemampuan untuk merasakan derita pihak lain dan merespons penderitaan itu adalah potensi intrinsik makhluk cerdas. Akhlak dan welas asih (compassion) yang menjadi obsesi dunia pendidikan kita ternyata bukanlah sesuatu yang ditanamkan dari luar, tapi bibit yang terkandung dalam konstitusi biologis organisme tingkat tinggi.

Bibit yang dimuliakan itu akan makin berkembang jika ditopang oleh kombinasi perangkat teknologi pengolah informasi yang makin hebat, dan atmosfer pendidikan dan kebudayaan yang menyuburkan kemampuan membangun pertautan dengan aneka pengalaman yang tak terperi dan kemungkinan yang tak tepermanai.

Kehidupan dan kesadaran sungguh pencapaian luar biasa dalam evolusi semesta. Sains memang telah menjelaskan bahwa unsur-unsur dasar seperti hidrogen dan amonia dapat dialiri energi lalu membentuk asam amino yang menjadi batu penyusun sel-sel hidup.

Tapi sains masa kini belum sanggup menyusun dalam laboratorium munculnya sel-sel hidup yang mampu menggandakan diri itu melulu dari unsur-unsur dasar. Fakta bahwa sains belum mampu membuat kehidupan dari benda mati, bahwa kesadaran dan kecerdasan itu melewati jalan evolusi yang berliku dan penuh ancaman, membuat kehidupan itu jadi makin berharga.

Sebuah kehidupan yang tak terulang, di tengah semesta yang kelak kiamat, yang fana, dan kita diimbau membikinnya abadi.

Keberanian

Seperti gerimis yang mempercepat kelam, pandemi pun mempercepat revolusi transhuman. Saat kita nanti merayakan 100 tahun Indonesia, kaum transhuman mungkin sudah bukan lagi minoritas.

Di Agustus 2045 itu penduduk dunia mungkin terbagi dalam dua kutub besar. Di ujung ekstrem yang satu adalah mereka yang sudah jadi bagian dari peradaban multiplaneter, yang asyik merombak Mars dan membangun megastruktur di ruang antar planet seperti Silinder O’Neill, Bola Dyson atau Otak Matrioskha.

Sementara di ujung yang lain adalah kelompok manusia yang lamban berevolusi, bahkan hendak mundur ke masa silam, kelompok yang kelangsungan hidupnya dilindungi oleh kelompok pertama dengan alasan moral dan ilmu pengetahuan.

Haruskah kita sepenuh hati merangkul revolusi ilmiah dan teknologi, masuk ke jantung kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan menyongsong penuh semangat era pelampauan keterbatasan manusia?

Mendesakkah kita budayakan perangai ilmiah yang sekaligus menghidupkan imajinasi agar bisa membayangkan aneka kehidupan yang lain, terutama di semua lembaga resmi pemerintah?

Andai bisa dihadirkan, para pendiri republik, seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Ratulangi, tentu sanggup beri jawaban tandas.

Pidato Presiden Joko Widodo kemarin, 16 Agustus 2021, menegaskan antara lain “berani untuk berubah, berani untuk mengubah, berani untuk mengkreasi hal-hal baru, sebagai fondasi untuk membangun Indonesia Maju”. Keberanian ini tentu harus sungguh-sungguh diamalkan bersama, karena tanpa itu, akan sulit memang bagi kita naik jadi anggota empat raksasa ekonomi dunia pada 2030.

Yang jelas, tanpa keberanian itu, kita mungkin akan jadi mirip serangga besar Franz Kafka, yang kehilangan kesempatan ambil bagian menghidupkan puisi indah alam semesta.

Nirwan Ahmad Arsuka Budayawan dan sarjana teknik nuklir UGM

Editor: YOHANES KRISNAWAN, SRI HARTATI

Sumber: Kompas, 31 Agustus 2021