Tercemarnya fungsi ideal survei seolah menjadi sesuatu yang jamak di negeri ini. Polemik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, sebenarnya tak hanya menjadi persoalan penentuan jabatan Gubernur DIY, antara penetapan dan pemilihan. Persoalan pelik ini pun menyeret keberadaan survei opini publik dalam pertentangan sengit.

Persoalan bermuara pada hasil survei yang dinilai saling bertolak belakang hasilnya, kendati pun membahas persoalan yang sama. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, salah satu pertimbangan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY adalah pemerintah mengacu hasil survei yang menunjukkan, bagian terbesar warga provinsi itu (71 persen) menghendaki pemilihan gubernur secara langsung (Kompas, 5/12).

Di sisi lain, data survei seperti yang dilakukan harian ini terhadap responden di DIY sepanjang tahun 2008-2010 menunjukkan sebaliknya. Masyarakat menginginkan penetapan dibandingkan pemilihan langsung. Proporsi kelompok responden yang memilih penetapan berkisar antara 53,5 persen hingga 79,9 persen. Survei terbaru, 1-3 Desember 2010, di saat polemik kian menghangat, responden di DIY yang mendukung penetapan melonjak hingga 88,6 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dua Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa di DIY, yang terusik dengan survei pemerintah, menyelenggarakan survei dengan target responden lebih dari satu juta orang! Hasil sementaranya, 92,6 persen memilih penetapan (Kompas, 10/12). Pertentangan survei terjadi.

Sebenarnya, dalam konteks penguatan demokrasi makin banyak upaya pengumpulan opini publik yang dilakukan harus disikapi positif. Dalam hal ini, opini publik mulai terakomodasikan, tidak lagi tenggelam dalam pusaran opini elite. Secara metodologis, khususnya pengujian kualitas penelitian, kian banyak survei sejenis sebenarnya makin memperkaya khazanah pengujian keandalan (reliabilitas)-nya.

Namun, jika sebaliknya yang terjadi jangan berharap kondisi ideal berlangsung. Sepanjang motif penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil survei tidak lagi sejalan dengan potensi kebermanfaatan yang diidealkan, beragam survei opini publik yang dilakukan tak lebih sebagai alat politik. Survei terkomodifikasikan menjadi senjata yang menikam, sebagai pemenuhan kepentingan ekonomi atau politik penyelenggara atau pengguna.

Bukan pertama

Kecenderungan komodifikasi survei bukan kali ini saja terjadi. Menjelang Pemilu Presiden tahun 2009, misalnya, berkali-kali masyarakat dibingungkan oleh kemunculan dua kubu hasil survei yang bertolak belakang dalam temuan pemenang presiden. Walau survei itu dilakukan dengan metode dan waktu penyelenggaraan relatif serupa.

Jika ditelusuri, persoalan ini bukan lagi sesuatu yang langka terjadi dalam berbagai ajang kontestasi politik di negeri ini. Inilah yang menjadi salah satu ciri melekat tahapan ketiga perkembangan survei di negeri ini.

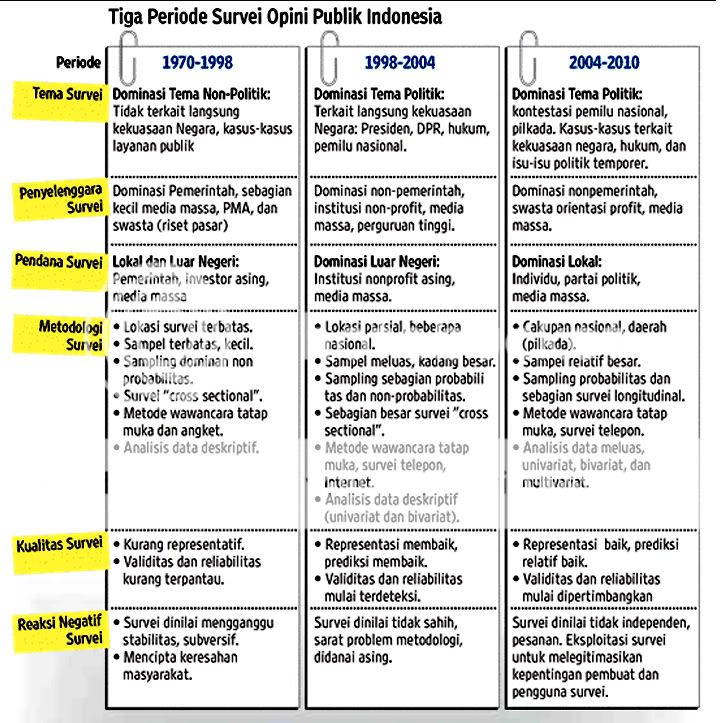

Tahapan pertama perkembangan survei ditandai oleh persoalan keterbatasan, baik dari sisi teknik metodologis maupun regulasi penyelenggaraan. Publikasi survei jarang terdengar. Negara tampil dominan dalam penyelenggaraan survei politik. Sesekali media massa atau institusi swasta menyelenggarakan dan mengumumkan hasil survei, tetapi di kemudian hari justru menuai aksi represif penguasa atau reaksi negatif masyarakat (Grafik). Periode rintisan ini memang penuh kekelaman.

Runtuhnya Orde Baru menjadi tonggak tahapan kedua penyelenggaraan survei. Negara tidak lagi tampak sebagai penguasa tunggal survei. Antusiasme penyelenggaraan terjadi di masyarakat, melibatkan perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, atau media massa. Fungsi ideal survei sebagai instrumen yang berupaya mengetengahkan suara rakyat dalam pusaran politik penyelenggaraan negara kental terlihat. Berbagai perkembangan metode terjadi, begitu pun upaya menerapkan survei yang bersifat saintifik sekalipun, kualitas survei belum sesempurna yang diidealkan.

Tahapan ketiga survei ditandai oleh kian maraknya penyelenggaraan survei, terutama sesaat dimulainya pemilu langsung di tingkat nasional atau lokal. Ajang kontestasi politik ini membuka peluang besar penyelenggaraan survei. Pemilu tidak hanya merupakan ajang persaingan antarkandidat atau partai politik, tetapi sekaligus arena pembuktian kesahihan memprediksi di antara lembaga survei.

Persaingan pengaruh di antara penyelenggara survei berlangsung. Komersialisasi survei pun sulit terhindarkan. Di era inilah survei yang bertolak belakang hasilnya lebih banyak bermunculan. Berbagai penjuru, baik semenjak tahapan ide, penyelenggaraan, hasil, maupun pemanfaatan hasil survei tereksploitasi. Apa yang terjadi, survei seakan terdistorsi dari peran ideal dalam upaya pengumpulan opini, keinginan, dan aspirasi masyarakat.

Menyikapi secara ideal survei setidaknya berupaya untuk memahami fungsi dasar survei opini publik dan memahami pula berbagai keterbatasan suatu survei. Dalam konteks polemik Keistimewaan DIY, misalnya, berbagai survei yang dilakukan harus ditempatkan sebagaimana suatu survei politik yang semata-mata digunakan untuk memahami beragamnya opini masyarakat, termasuk alasan mereka yang menyetujui penetapan atau pemilihan langsung. Sebaliknya, politisasi survei yang mengatasnamakan ”kehendak rakyat” dan kerap menggunakan ukuran mayoritas untuk menafikan eksistensi minoritas bukanlah idealisasi suatu survei.

Di sisi lain, beragam survei terkait Keistimewaan DIY tidak pernah lepas dari keterbatasannya. Diperlukan sikap bijak dalam menggunakan ataupun menilainya. Teknis metodologi yang berbeda, misalnya, amat berpotensi menjadi suatu keterbatasan dalam menyimpulkan hasil survei. Demikian pula konteks waktu penyelenggaraan yang berbeda sangat memungkinkan hasil yang berbeda pula. Menjadi penting di sini, apakah setiap individu yang terlibat dalam setiap survei memiliki pemahaman yang memadai terhadap pilihan yang ditawarkan berikut konsekuensinya. Tidak kalah penting pula seberapa besar kadar otonomi penyikapan yang dimiliki setiap individu survei saat menentukan preferensi pilihannya. Jika syarat kecukupan ini tidak lagi terpenuhi, survei tidak lebih sebagai upaya memobilisasi emosi rakyat.

Segenap polemik survei dalam persoalan ini sebenarnya semakin menempatkan survei dalam posisi yang serba rawan. Beruntung, dalam gempuran persoalan yang kian memperdebatkan eksistensi survei di negeri ini, masyarakat cenderung masih menilai positif penyelenggaraan survei. Survei terbaru yang dilakukan harian ini, misalnya, menunjukkan separuh bagian responden masih percaya terhadap hasil survei. Namun, proporsi mereka yang mulai ragu pun tergolong besar, sepertiga bagian responden.

Apalagi jika dibandingkan era sebelumnya, mulai tampak keraguan, di mana sebelumnya tidak kurang dua pertiga responden yang memercayai hasil survei. Tampaknya, secara positif hasil ini harus dimaknai sebagai peringatan bagi penyelenggara survei atau mereka yang memanfaatkan hasil survei untuk tak bermain-main dengan opini publik. (Litbang Kompas – Oleh Bestian Nainggolan)

Sumber: Kompas, Senin, 13 Desember 2010 | 04:04 WIB

—————-

Sama-sama Survei, Hasil Berkebalikan

“Torture numbers, and they’ll confess to anything.” Paksalah, gencetlah angka-angka. Mereka akan berbicara tentang apa pun. Begitulah kata Gregg Easterbrook, penulis Amerika kelahiran 3 Maret 1953.

Dalam debat seputar keistimewaan Yogyakarta, pihak-pihak yang beradu pendapat pun memakai angka dan statistik untuk menguatkan argumen mereka. Terakhir, giliran perangkat desa dan berbagai kelompok warga pro-penetapan Sultan sebagai Gubernur Yogya melansir hasil survei versi mereka. Hasilnya: 92 persen responden memilih penetapan.

Ketua Paguyuban Dukuh se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukiman, mengatakan angka itu diperoleh dari 2.300 kuesioner yang telah kembali dari 46 ribu kuesioner yang disebarkan panitia survei. Panitia akan menyebarkan lagi kuesioner sehingga totalnya menjadi 100 ribu. ”Memang tak sampai 3 juta, karena kami kekurangan tenaga,” kata Sukiman di Yogyakarta kemarin, merujuk pada jumlah penduduk Yogyakarta. “Ini kan sukarela.”

Sabtu dua pekan lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan hal sebaliknya. Mengutip sebuah survei pada 2010, dia menyebutkan, warga yang menginginkan pemilihan gubernur mencapai 71 persen. Sejauh ini belum ada penjelasan seputar metode survei rujukan pemerintah itu. Lembaga yang logonya tercantum dalam kuesioner survei pun emoh memberi penjelasan.

Di luar itu, ada harian Kompas yang sejak 2008 hingga 2010 rutin menggelar jajak pendapat. Pertanyaan tim Kompas, “Apakah sebaiknya Gubernur Yogyakarta dipilih langsung atau ditetapkan?” Hasil jajak pendapat pertama, pada 12 September 2008, menunjukkan 79,9 persen responden mendukung penetapan. Pada survei terakhir, 22 Oktober 2010, tinggal 53,5 persen responden yang mendukung penetapan.

Berbeda dengan dua survei oleh pihak yang bertikai, Kompas memaparkan metode jajak pendapat mereka. Pengumpulan pendapat dilakukan per telepon. “Responden 17 tahun ke atas dipilih secara acak, melalui metode pencuplikan sistematis,” tulis Kompas (2 Desember). Lain survei, lain pula hasilnya. PITO AGUSTIN RUDIANA | JAJANG

Sumber: Koran Tempo, 13 Desember 2010