Anak-anak Indonesia ini dulu memeras otak dan menjadi juara dalam Olimpiade Fisika atau Matematika. Ada di mana mereka sekarang?

Rangga Perdana Budoyo tak ingat persis, mengapa ketika anak-anak lain suka bermain atau menggambar, dia justru tergila-gila pada angka-angka dalam matematika dan sains. Tak sekadar suka matematika dan fisika, sejak masih di bangku sekolah menengah pertama, dia sudah ingin ikut Olimpiade Fisika.

“Saya ingat sudah ada keinginan ikut Olimpiade Fisika sejak SMP setelah saya membaca berita di koran tentang Tim Olimpiade Fisika Indonesia di International Physics Olympiad (IPhO),” Rangga menuturkan dua pekan lalu. Beberapa tahun setelah dia membaca berita itu, keinginan itu terwujud juga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rangga memang anak pintar. Lulus SMP, dia diterima di sekolah kondang di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Seleksi masuk ke sekolah di Jawa Tengah ini dikenal sangat ketat dan berat. Bakat dan minatnya pada fisika dan matematikalah yang mengantarkan Rangga masuk Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI).

“Saya ikut TOFI dua tahun,” kata Rangga, kini 33 tahun. Pada tahun pertama di TOFI, dia ikut tim Indonesia ke ajang Olimpiade Fisika Asia (APhO) 2002 di Singapura. Dia pulang dengan medali perunggu. Setahun kemudian, dia kembali bergabung dengan TOFI untuk berangkat ke APhO di Bangkok, Thailand. Tim Indonesia pulang dengan hasil gemilang. Rangga, Widagdo Setiawan, Yudistira Virgus, Bernard Ricardo, Hani Nurbiantoro Santosa, dan Triwiyono Darsowiyono merebut enam medali emas dan menjadi juara umum.

Tak cuma pulang berkalung medali emas, Rangga juga mendapat penghargaan Most Creative Solution in Experiment. “Meskipun sejujurnya saya kurang yakin kenapa eksperimen saya dianggap paling kreatif,” kata Rangga. Empat bulan setelah APhO, Rangga dan teman-temannya kembali terbang ke Taipei, Taiwan. Kali ini mereka berlaga di kompetisi lebih bergengsi, Olimpiade Fisika Internasional ke-34. Hasilnya sangat bagus.

Rangga Budoyo saat mempertahankan disertasinya di Universitas Maryland pada 2015. –Foto: dok. pribadi Rangga Budoyo

Rangga Budoyo saat mempertahankan disertasinya di Universitas Maryland pada 2015. –Foto: dok. pribadi Rangga Budoyo

Rangga dan teman-temannya menyikat soal-soal fisika yang tak pernah diajarkan di bangku SMA. Tim Indonesia menempati peringkat ke-6, setelah Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Iran, dan India. Widagdo menempati peringkat ketiga dari 154 peserta dan meraih medali emas, Rangga meraih peringkat ke-25 dan membawa pulang medali perak, demikian pula Bernard. Sedangkan Triwiyono dan Yudistira Virgus mendapat medali perunggu.

Tahun ini TOFI yang dirintis oleh Yohanes Surya tepat 25 tahun mengikuti Olimpiade Fisika. Pada 1993, untuk pertama kali, TOFI memberangkatkan tim ke ajang IPhO di Virginia, Amerika Serikat. Saat itu Yohanes masih mahasiswa doktoral di Departemen Fisika College of William and Mary. Kebetulan kampusnya dipilih menjadi tuan rumah IPhO. TOFI pertama beranggotakan lima pelajar SMA dari sejumlah kota di Indonesia: Oki Gunawan, Jemmy Widjaja, Yanto Suryono, Endi Sukma Dewata, dan Nikodemus Barli.

Selama 25 tahun, TOFI sudah menghasilkan banyak medali dan penghargaan untuk Indonesia. Sudah lebih dari 100 alumni yang ‘lulus’ dari TOFI dan kini tersebar di seluruh dunia. Sebagian masih ‘berkubang’ dengan fisika, sebagian lagi melompat ke bidang lain, bahkan ada pula yang pindah ke bidang yang lumayan jauh dengan fisika.

Widagdo Setiawan misalnya. Dia mendapatkan gelar di bidang fisika dari kampus-kampus paling top di dunia, Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Universitas Harvard. Tapi sekarang dia malah bekerja di Global Electronic Trading Company (Getco), anak usaha dari perusahaan jasa keuangan KCG Holdings, yang berkantor di Chicago. Teman seangkatannya, Yudistira Virgus, yang mendapatkan gelar doktor fisika dari College of William and Mary, kini bekerja sebagai software engineer di perusahaan perantara penginapan Airbnb dan berkantor di San Francisco.

Jonathan Mailoa, absolute winner dan peraih medali emas dalam IPhO 2006, kuliah di MIT hingga mendapat gelar doktor, kini bekerja sebagai peneliti di Robert Bosch Research & Technology Center, Massachusetts. Ada pula yang kuliah dan berkarier di Indonesia, seperti Triwiyono. Dia berkuliah di Jurusan Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan kini bekerja di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Rangga masih ‘setia’ dengan fisika. Setelah meraih gelar doktor fisika dari University of Maryland, sejak April 2016 dia bekerja sebagai peneliti di grup Superconducting Quantum Circuit, NTT Basic Research Laboratories, Atsugi, Jepang. “Bidang risetnya hampir sama dengan riset waktu di Maryland,” kata Rangga. Di Maryland, riset Rangga berkaitan dengan superconducting quantum bits (qubit). “Qubit adalah komponen penting untuk komputer kuantum. Sekarang banyak perusahaan, Google, Intel, Microsoft, IBM, dan grup riset, yang sedang berusaha membuat komputer kuantum, baik dengan superkonduktor, semikonduktor, atau trapped ion.”

Bagi anak-anak pintar dan juara olimpiade seperti mereka, banyak kampus top dunia yang selalu siap menampung dan memberikan beasiswa. Tak mengherankan jika tak sedikit alumni TOFI kini sudah menyandang gelar doktor dan bekerja bertebaran di luar negeri. Oki Gunawan, anggota TOFI angkatan pertama, punya gelar doktor teknik elektro dari Universitas Princeton dan sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi peneliti di IBM Thomas J Watson Research Center, New York.

Tentu baik sekali jika ilmuwan-ilmuwan top Indonesia pulang. Tetapi menurut saya, saat ini belum perlu untuk di-push.”– Halim Kusumaatmaja, alumni TOFI dan profesor fisika di Universitas Durham, Inggris

Andreas Dwi Maryanto, alumni Tim Olimpiade Matematika Indonesia.–Foto: dok. pribadi

Andreas Dwi Maryanto, alumni Tim Olimpiade Matematika Indonesia.–Foto: dok. pribadi

Jangankan suka, di mata banyak anak sekolah, fisika dan matematika sama sekali bukan hal yang menarik. Tapi tidak bagi Andreas Dwi Maryanto Gunawan. Jika ada orang bertanya bagaimana dia bisa suka matematika, bagi dia, pertanyaan itu sama seperti, ‘Mengapa kamu suka makan nasi?’. Dari kecil, kata Andreas, dia memang sudah suka pada angka-angka. “Mungkin salah satu faktor yang membuat saya suka matematika waktu saya kecil adalah karena, di matematika, kita tidak perlu menghafal terlalu banyak. Kita cukup mengerti saja. Dan waktu menjawab pertanyaan, tinggal pakai logika,” dia menuturkan.

Sejak masih di bangku SMP di Kota Malang, Jawa Timur, Andreas sudah rajin ikut lomba matematika dan sains. Dia masih kelas III SMPK Kolese Santo Yusup 2 saat sekolahnya mengirim dia mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN). Dia meraih medali emas di OSN 2006 dan dipanggil mengikuti seleksi Tim Olimpiade Matematika Indonesia (TOMI). Andreas dua kali mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Matematika Internasional (IMO). Pada IMO 2008 di Madrid, Spanyol, Andreas mendapat medali perak. Setahun kemudian, Andreas pulang dengan medali perunggu dari IMO 2008 di Bremen, Jerman.

Lulus dari SMA, dia mendapat beasiswa kuliah di Jurusan Fisika Universitas Nasional Singapura (NUS). Baru setahun kuliah, Andreas memutuskan pindah jurusan. Dia pilih matematika terapan. Setelah mendapat gelar sarjana, dia melanjutkan kembali kuliah doktoral di NUS dengan jurusan matematika dengan spesialisasi komputasi biologi. Dia menuntaskan disertasi doktoralnya pada Januari 2018 dan sekarang bekerja sementara sebagai asisten riset di NUS.

Ada dua topik penelitian Andreas. Yang pertama tentang bagaimana membuat model matematika untuk menjelaskan sejarah evolusi spesies di dunia. “Ini tidak mudah, karena adanya proses-proses biologis, seperti rekombinasi gen dan hibridisasi,” kata Andreas. Di penelitian kedua, dia mempelajari interaksi gen dan protein yang ada di tubuh manusia. “Contohnya, bagaimana memprediksi gen penyebab kanker atau gen yang khusus bekerja di jaringan tertentu saja.”

Indonesia sudah mengirimkan tim ke IMO sejak 1988. Sudah ada ratusan alumni Tim Olimpiade Matematika Indonesia. Serupa alumni TOFI, banyak anak pintar alumni TOMI berkuliah dan bekerja di luar negeri. Lukito Muliadi, peraih medali perunggu di IMO dan alumni TOMI 1995, lulus dari Purdue University dan University of California, Berkeley, kini bekerja sebagai senior design manager di Apple dan berkantor di Cupertino. Sie Hendrata Dharmawan, yang meraih medali perak pada IMO 2001, menuntaskan sarjana dan S-2 Computer Science & Engineering di MIT. Francisca Susan, yang mewakili TOMI dari 2012 hingga 2014, sekarang berkuliah di jurusan matematika MIT.

Halim Kusumaatmaja, profesor fisika di Universitas Durham, Inggris.–Foto: dok. pribadi

Halim Kusumaatmaja, profesor fisika di Universitas Durham, Inggris.–Foto: dok. pribadi

Tak terang benar ada berapa banyak orang pintar dari negeri ini yang berkuliah di negeri orang dan akhirnya mengejar karier di luar negeri. Di Amerika Serikat saja, menurut Deden Rukmana, profesor di Savannah State University dan Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4), ada 89 warga Indonesia bergelar doktor yang menjadi profesor di pelbagai kampus di negeri itu.

“Kita tidak bisa menghalangi anak-anak unggul Indonesia mendapatkan kesempatan bersekolah di luar negeri. Ini kesempatan baik buat mereka dan kita pun mestinya melihat mereka sebagai komponen bangsa yang suatu saat akan berbuat banyak untuk Indonesia,” kata Deden beberapa pekan lalu. Meski bersekolah dan bekerja di luar negeri, tak serta-merta mereka lupa pada negerinya. “Pengamatan saya selama ini menunjukkan bahwa diaspora ilmuwan Indonesia akan dengan senang hati berbuat untuk kemajuan Tanah Air sejauh ada media bagi mereka untukk berkiprah.”

Diaspora ilmuwan Indonesia akan dengan senang hati berbuat untuk kemajuan Tanah Air.”

Apa boleh buat, kita mesti mengakui, penguasaan sains teknologi dan penelitian di Indonesia memang masih jauh tertinggal dari negara-negara maju. Tak usah bicara soal penghasilan. Di Amerika Serikat, rata-rata gaji untuk peneliti pemula yang baru lulus program doktor berkisar US$ 50 ribu atau hampir Rp 700 juta per tahun, lebih dari Rp 50 juta per bulan. Alokasi dana untuk riset di negeri ini juga kalah jauh dari negara-negara maju. Mengutip data dari Bank Dunia pada 2013, alokasi dana untuk riset Indonesia hanya 0,08 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Bandingkan dengan Israel dan Korea Selatan. Dua negara ini mengalokasikan hampir 5 persen dari GDP-nya untuk riset.

Menurut data dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan (UNESCO), besar dana riset China kini hanya kalah dari Amerika Serikat. Total dana riset China sebesar US$ 370 miliar atau Rp 5.154 triliun dalam setahun, nomor dua setelah Amerika Serikat sebesar US$ 479 miliar atau Rp 6.673 triliun setahun. Sementara itu, dana riset Indonesia dalam setahun hanya US$ 2 miliar, kurang dari seperduaratus dari dana riset Amerika. Infrastruktur penelitian di negara maju, seperti Amerika, menurut Deden Rukmana, sudah sangat kuat dan terintegrasi dengan industri dan dunia usaha.

Walhasil, jika anak-anak pintar Indonesia itu ‘dipaksa’ pulang kampung, mungkin malah bakal sulit berkembang. “Tentu baik sekali jika ilmuwan-ilmuwan top Indonesia pulang. Tapi menurut saya, saat ini belum perlu untuk di-push,” kata Halim Kusumaatmaja, alumni TOFI dan profesor fisika di Universitas Durham, Inggris. Apalagi jumlah dan kualitas diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri, menurut Deden Rukmana, juga masih kalah dari ilmuwan-ilmuwan asal China, Korea Selatan, atau India.

Editor: Sapto Pradityo

Sumber: Detik-X, Senin, 25 Juni 2018

————————-

Agar Si Jenius Pulang Kampung

“Orang-orang bertanya, mengapa aku pulang kampung. Jawabannya sederhana, aku masih muda dan aku mau mengejar mimpiku”

Saat laboratorium antariksa Tiangong-2 terbang ke langit didorong roket Longmarch 2F dari pangkalan peluncuran di tengah Gurun Gobi, China, pada pertengahan September 2016, Deng Weiwei hanya bisa menonton videonya di internet dan mengikuti kabar lewat sosial media. Dia hanya bisa menyimpan iri mendengar kabar beberapa teman sekolahnya dulu terlibat dalam proyek bersejarah bagi tanah air itu.

Deng yang mendapatkan gelar doktor dari kampus prestisius di Amerika Serikat, Universitas Yale, saat itu merupakan dosen dan peneliti muda di Virginia Polytechnic Institute and State University. Karirnya sangat menjanjikan dengan gaji lebih dari cukup, sekitar US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar per tahun. Lebih dari Rp 100 juta per bulan. Amerika Serikat, sudah seperti rumah kedua baginya. Dia sudah 15 tahun tinggal di sana dan merasa nyaman.

Tapi delapan bulan setelah Tiangong terbang ke antariksa, Deng berkemas. Setelah memberikan kuliah terakhir, dia segera terbang pulang kembali ke kampung halamannya, Tiongkok. Ada tawaran yang sulit dia tolak : bekerja di kampung halaman dengan gaji hampir sama besar dan tak perlu pusing lagi mencari dana riset. Di kampus barunya, Southern University of Science & Technology (SUSTech) di Shenzhen, China, Deng mendapatkan dana riset 9,5 juta Yuan atau hampir Rp 21 miliar per tahun selama tiga tahun.

“Selama tiga tahun, aku bisa mengerjakan apa pun yang aku mau, tanpa perlu bersusah-susah membuat proposal penelitian,” kata Deng, dikutip Nature, beberapa waktu lalu. Tak cuma gaji besar dan dana riset berlimpah yang membuat Deng tak ragu pulang kampung. Lingkungan akademis di kampusnya tak beda jauh dengan kampus lamanya di Amerika.

Dia sama sekali tak kekurangan teman diskusi dan peneliti yang punya kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang setara dengannya. Beberapa seniornya di SUSTech juga alumni dari kampus dan lembaga penelitian di Amerika. Bosnya di Departemen Teknik Mesin dan Antariksa, Xiaowen Shan, misalnya, mendapatkan doktor dari Dartmouth College dan lebih dari 20 tahun bekerja di Amerika. Profesor Xiaowen pernah bekerja di Laboratorium Nasional Los Alamos dan Microsoft.

Deng Weiwei, Xiaowen Shan, Wang Junfeng, dan ribuan peneliti lain, merupakan bagian dari gelombang besar ilmuwan-ilmuwan China di pelbagai negara yang pulang kampung untuk bekerja di tanah kelahiran mereka. Sebelum pulang ke Tiongkok untuk mengepalai Laboratorium Biomolekuler NMR (Nuclear Magnetic Resonance), Wang Junfeng sempat menjadi peneliti di Sekolah Kedokteran Universitas Harvard. Ada beberapa alumni Harvard yang turut bergabung bersama Wang.

Pada Desember 2008, Pemerintah Tiongkok mencanangkan program Thousand Talents Plan. Lewat program ini, Pemerintah China berharap bisa menarik pulang ribuan ilmuwan top dan pengusaha, terutama mereka yang memang lahir di Tiongkok. Selain gaji lumayan besar dan dana riset plus fasilitas penelitian yang setara dengan negara-negara maju, banyak ‘gula-gula’ ditawarkan agar para ilmuwan dan pengusaha yang sudah hidup nyaman di negeri orang, mau pulang ke tanah kelahiran, misalnya kemudahan mendapatkan pekerjaan bagi pasangan mereka dan subsidi sekolah bagi keluarga. Setelah sepuluh tahun program itu berjalan, ribuan ilmuwan asal Tiongkok di perantauan pulang kampung dan kini bekerja di pelbagai kampus dan lembaga riset di China

Sekarang China merupakan tempat terbaik untuk memulai laboratoriummu sendiri” (Jose Pastor-Pareja, peneliti Universitas Tsinghua)

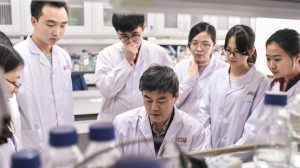

Para peneliti di salah satu kampus di China–Foto : Xinhua

Para peneliti di salah satu kampus di China–Foto : Xinhua

“Mereka yang datang bergabung tak melulu tertarik gaji yang besar. Yang paling penting adalah fasilitas kami….Kami punya fasilitas riset setara, bahkan mungkin lebih baik ketimbang yang ada di Amerika. Itu semua berkat investasi pemerintah selama beberapa tahun terakhir,” Tao Cheng, Direktur State Key Laboratory of Experimental Hematology (SKLEH) di kota Tianjin, menuturkan kepada ScienceMag. Sebelum bergabung di SKLEH, Cheng merupakan peneliti di Sekolah Kedokteran Harvard.

Pemerintah China paham betul, bahwa supaya bisa berkompetisi dengan negara-negara maju seperti Amerika dalam segala hal, supaya mesin ekonominya terus melaju kencang, penguasaan sains dan teknologi merupakan kunci utama. Menurut data dari Badan Persatuan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan (UNESCO), besar dana riset China kini hanya kalah dari Amerika Serikat. Total dana riset China sebesar US$ 370 miliar atau Rp 5154 triliun dalam setahun, nomor dua setelah Amerika Serikat, US$ 479 miliar atau Rp 6673 triliun setahun.

Belanja riset besar-besaran itu tak sia-sia. Menurut majalah sains kondang, Nature, China sudah menempati urutan kedua dalam publikasi ilmiah setelah Amerika Serikat. Dari tahun ke tahun, publikasi ilmiah dari para ilmuwan Negeri Panda ini terus bertambah. “Di antara sepuluh negara teratas, hanya China yang tumbuh dua digit selama periode 2012 hingga 2015,” Nature menulis dalam pernyataannya.

Peneliti di laboratorium genetika kedokteran di Central South University, China, pada Juni 2006

Bagi para jenius di dunia penelitian, Amerika, negara-negara Eropa atau Jepang, bukan lagi satu-satunya tempat menarik untuk berkarir. Zhu Xiang, 30 tahun tahun, menolak tawaran bekerja di salah satu lembaga penelitian di Prancis dan memilih pulang ke Tiongkok. “Orang-orang bertanya, mengapa aku pulang kampung. Jawabannya sederhana, aku masih muda dan aku mau mengejar mimpiku,” ujar Xiang dikutip ChinaDaily. Sekarang, bersama beberapa temannya, dia mendirikan perusahaan start-up di bidang medis dan punya jutaan pelanggan.

Tak hanya bagi para ilmuwan kelahiran Tiongkok, bagi sebagian peneliti, berkarir di China sekarang kadang lebih menarik ketimbang di Amerika. Jose Pastor Pareja pergi kuliah di Amerika dengan mimpi besar. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan di kampus kondang, Universitas Yale, Jose malah berubah pikiran. Dia terbang ke China, meninggalkan Yale dan bergabung dengan Universitas Tsinghua di Beijing pada 2012.

Jose seorang biolog dengan spesialisasi biologi sel menggunakan lalat buah. Di Amerika, dana riset untuk bidang itu terus dipangkas. Sebaliknya di China, laboratorium sejenis terus tumbuh. “Sekarang China merupakan tempat terbaik untuk memulai laboratoriummu sendiri,” kata Jose kepada Washington Post beberapa hari lalu.

Pada 2016 lalu, pemerintah Tiongkok memperkenalkan sistem pemeringkatan baru bagi warga negara asing yang akan mendapatkan keistimewaan visa untuk tinggal di negeri itu. Bagi pemenang penghargaan Nobel, ilmuwan top kelas dunia, pengusaha sukses atau direktur lembaga seni, pemerintah di Beijing bersedia memberikan visa ‘khusus’ dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Bagi mereka, pintu gerbang ‘Tembok Besar China’ terbuka lebar.

Editor: Sapto Pradityo

Sumber: Detik-X, Sabtu 23 Juni 2018