Pendekatan multidisiplin dan dilakukan sejak dini dibutuhkan dalam penanganan pada penderita gangguan perkembangan seksual. Ini pun perlu didukung oleh sistem kesehatan.

Ganguan perkembangan seksual, salah satu di antaranya berupa hipospadia, merupakan kelainan bawaan yang disebabkan tidak sinkronnya determinasi seks dan diferensiasi seksual selama perkembangan janin. Kelainan ini umumnya terlambat ditangani karena ketidaktahuan masyarakat, tingginya stigma sosial, dan belum menjadi perhatian pemerintah.

”Gangguan perkembangan seksual kerap disalahpahami sebagai transjender dan penderitanya banyak mengalami stigma,” kata Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satrio S Brodjonegoro membuka diskusi daring yang diselenggarakan Komisi Ilmu Kedokteran AIPI, Senin (12/4/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kelainan ini butuh penanganan tim multidisiplin, mulai dari penentuan kelamin, pengobatan hormonal hingga pendampingan psikologis. Namun, kata dia, hal ini belum menjadi perhatian pemerintah,

Satrio mengatakan, belakangan masalah ini banyak diberitakan media setelah mencuatnya kasus mantan atlet voli nasional Aprilia Manganang, yang mengubah statusnya dari perempuan menjadi lelaki (Kompas, 20 Maret 2021). Namun, sejauh ini belum ada pemberitaan yang lebih lengkap, mulai dari penyebab hingga bagaimana mendorong perubahan kebijakan untuk membantu penderitanya.

”Butuh biaya banyak untuk membantu pasien, belum lagi ada obat yang harus dikonsumsi seumur hidup. Saya harap dari diskusi ini bisa dirumuskan pandangan sains dari AIPI, sebagai dasar bagi kebijakan,” katanya.

Diskusi dipandu Ketua Komisi Kedokteran AIPI Herawati Supolo Sudoyo dengan narasumber ahli reproduksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Budi Wiweko; Koordinator Tim Penyesuaian Kelamin Rumah Sakit (RS) Kariadi dan RS Nasional Diponegoro, Sultana MH Faradz; serta psikolog Universitas Diponegoro, Annastasia Ediati. Diskusi juga menghadirkan sejumlah penanggap, di antaranya penyintas gangguan perkembangan seksual ini.

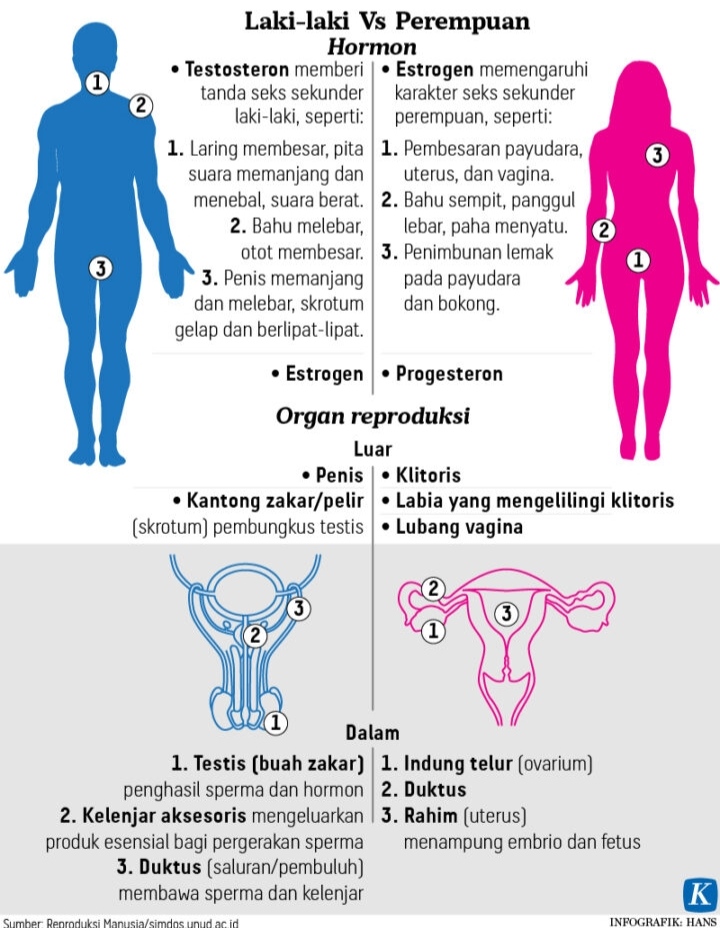

Wiweko mengatakan, determinasi seksual dan diferensiasi seksual merupakan proses penting selama perkembangan janin yang seharusnya berjalan sinkron. Proses ini terutama terjadi di lima minggu pertama kehamilan.

”Tidak sinkronnya determinasi seks dan diferensiasi seksual ini yang menyebabkan terjadin gangguan diferensiasi seksual. Manifesnya terjadi keraguan tampilan organ kelamin laki-laki atau perempuan yang disebabkan oleh efek hormon androgen tidak normal (males too little atau females too much),” katanya.

Gangguan diferensiasi seksual ini bisa terjadi jika seseorang memiliki genotipe lelaki 46, XY, tetapi hormon androgen atau testosteron tidak kuat sehingga tampilan kelaminnya seperti perempuan. Sementara pada genotipe perempuan 46, XX, terjadi karena kadar androgennya terlalu tinggi, yang bisa memicu peningkatan massa otot, ukuran payudara mengecil, suara membesar, dan berbagai ciri maskulinitas, yang kerap merancukan jenis kelaminnya. Selain itu, ada juga masalah pada kromosom seks.

Menurut Wiweko, hipospadia hanya merupakan salah satu dari sejumlah manifestasi klinis dari diferensiasi seksual atau kerap disebut kerancuan kelamin. ”Ada tujuh spektrum insensitivitas hormon androgen. Hipospadia berada di spektrum dua dan tiga dan umumnya menurun pada saudara genetik lelakinya,” katanya.

Belum ada standar

Menurut Sultana, selain disebabkan ada gangguan hormonal, hipospadia juga bisa disebabkan paparan lingkungan, misalnya oleh pestisida atau penggunaan obat nyamuk bakar. ”Faktor lainnya ada kelainan genetik, yang bisa menurun atau tidak menurun, multifaktor (gen dan lingkungan), dan lahir prematur. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan kromosom, sering salah menentukan jenis kelamin bayi,” katanya.

Menurut Sultana, sejak 2004-2020, Tim Penyesuaian Kelamin di RS Kariadi dan FK Universitas Diponegoro telah menemukan 1.069 kasus, di mana 37 persennya merupakan kasus hipospadia. Namun, selama ini belum ada standar manajemen dalam mengatasi gangguan perkembangan seksual.

Menurut Sultana, sejak 2004-2020, Tim Penyesuaian Kelamin di RS Kariadi dan FK Universitas Diponegoro telah menemukan 1.069 kasus, di mana 37 persennya merupakan kasus hipospadia. Namun, selama ini belum ada standar manajemen dalam mengatasi gangguan perkembangan seksual.

Hal ini sering kali berdampak pada keterlambatan penanganan. Banyak penderita yang baru mencari bantuan untuk mengatasi kelainannya menjelang dewasa.

”Kita belum memiliki standar manajemen masalah gangguan perkembangan seksual secara nasional. Padahal, gangguan ini membutuhkan penanganan komprehensif dan multidisiplin. Penanganan sejak dini juga akan meningkatkan kualitas hidup penderita,” katanya.

Masalah lain, menurut Sultana, lemahnya kesadaran dan pemahaman pemberi pelayanan kesehatan, fasilitas diagnostik yang minimal, dan biaya pengobatan/penanganan tidak ditanggung Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, keterbatasan tenaga ahli serta kurang tersedianya obat-obatan.

Sementara itu, Annastasia menyampaikan, stigma sosial yang kerap dialami oleh penderita gangguan ini. ”Ada banyak masalah psikologis yang dihadapi penderita, terutama stigma. Stigma ini bisa dari diri sendiri dan stigma dari lingkungan sosial,” ujarnya.

Masalah ini menyulitkan penderitanya menerima apa adanya dan menyulitkan penanganan lebih lanjut. Bahkan, kata dia, kerap memicu pasien sampai bunuh diri.

Peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Nanis Sacharina Marzuki, penanggap diskusi ini, mengatakan, sejak 2004, kasus gangguan perkembangan seksual yang meminta pemeriksaan sitogenetik cenderung meningkat. ”Dalam lima tahun terakhir mencapai 50 persen kasus yang meminta analisis kromosom. Tahun 2019 sampai 400 lebih kasusnya,” ujarnya.

Menurut Nanis, sampel ini datang dari hampir semua kota besar di Indonesia, kecuali dari Indonesia timur, yang memiliki keterbatasan akses. ”Dari kasus yang kami teliti, sepertiga di antaranya dibesarkan secara perempuan walaupun secara genetik mereka lelaki. Pasien yang dibesarkan sebagai lelaki umumnya karena ambigu genetalia dan hipospadia atau mikropenis,” katanya.

Herawati mengatakan, angka yang diperiksa di Eijkman ini seperti puncak gunung es karena ada stigma dan pengucilan yang membuat tidak semua penderitanya memeriksakan diri. ”Perlu ada penanganan gangguan perkembangan seksual secara serius dan ini memerlukan pendekatan multidisiplin, mulai dari berbagai klinisi dan peneliti, serta edukasi kepada masyarakat yang tepat,” katanya.

Ia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, menyusun regulasi khusus yang mengatur standar pelayanan untuk penanganan gangguan perkembangan seksual ini.

Oleh AHMAD ARIF

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 13 April 2021