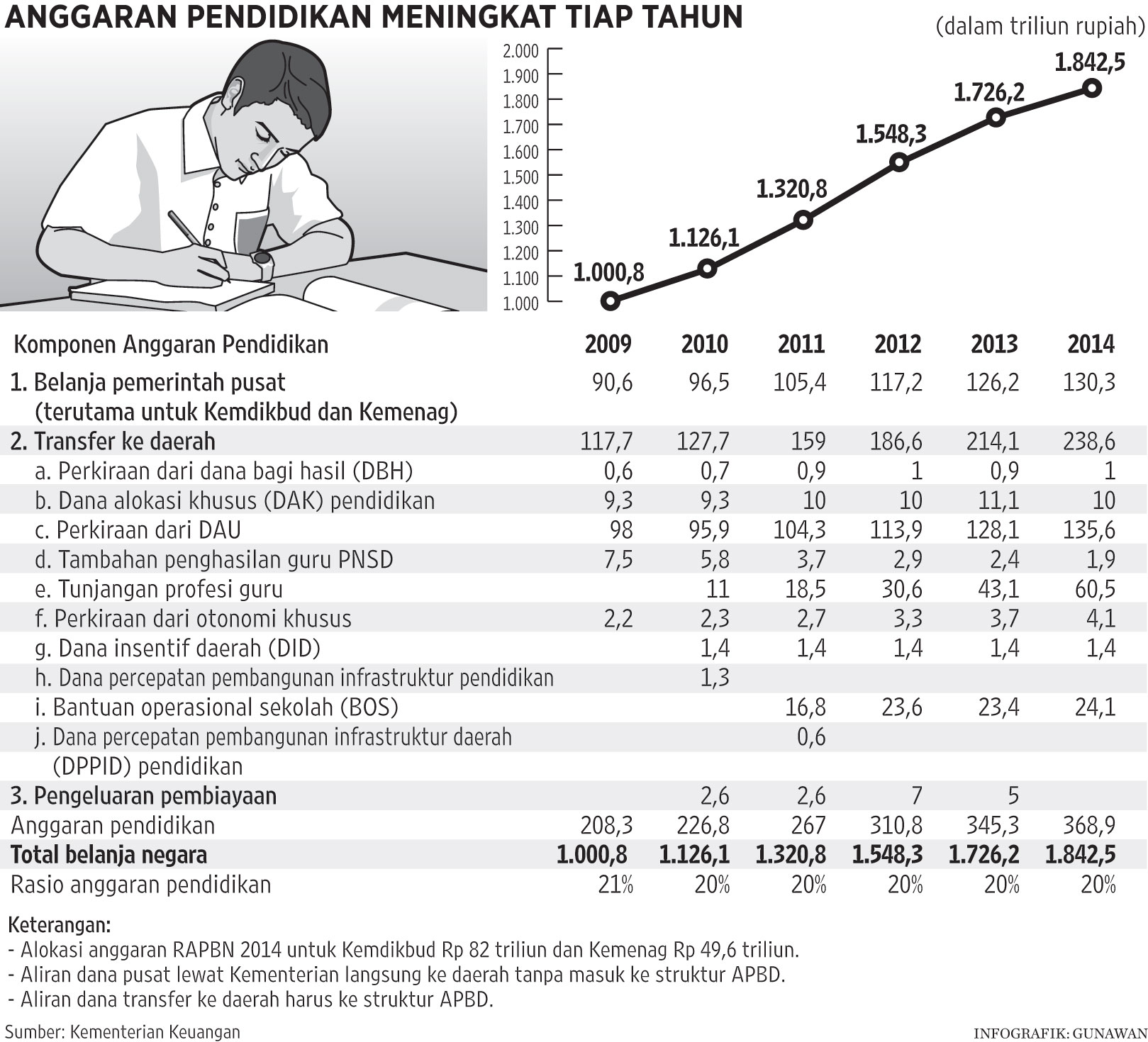

Sejak konstitusi menetapkan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2009, bidang pendidikan selalu bergelimang anggaran. Tahun ini saja jumlahnya mencapai Rp 368 triliun. Sayang, kesenjangan kondisi pendidikan masih kasatmata.

Kesenjangan itu dikarenakan kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan anggaran yang tersedia. Akibatnya, kebijakan lebih terasa sebagai proyek yang selalu berganti setiap kali pergantian pemimpin.

Pendekatan input atau pendekatan anggaran dalam penyusunan kebijakan pendidikan seperti itu dinilai keliru. Seharusnya program ataupun kebijakan dirancang atas dasar kebutuhan dan anggarannya yang harus fleksibel menyesuaikan dengan program prioritas atau target capaian pendidikan, misalnya dalam 5-10 tahun ke depan. Jika itu yang dilakukan, dijamin tidak akan ada anggaran yang terbuang percuma ataupun tidak terserap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan bisa tercapai jika saja pemerintah berani menetapkan target capaian yang terukur sehingga dapat dievaluasi. Barulah nanti ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Belum juga jelas target hasil pendidikan yang hendak dicapai, anggaran sudah langsung dipatok 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu pun mayoritas langsung ditransfer ke daerah.

Jika target capaian yang ditentukan terlebih dahulu, bisa jadi anggaran pendidikan yang dibutuhkan akan lebih atau justru kurang dari 20 persen. Itu seharusnya bisa dilakukan, terutama jika kita sama-sama sepakat bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan urusan paling mendesak bagi bangsa.

Masalah anggaran pendidikan tersebut menjadi salah satu bahasan diskusi kerja sama Kompas-Persatuan Guru RI (PGRI) ”Mencari Arah Pendidikan Indonesia”, 21 April lalu. Para pembicara dalam diskusi tersebut ialah Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, dan Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting Doni Koesoema dengan moderator Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan PGRI Mohammad Abduhzen.

Ukuran keberhasilan

Selama ini, ukuran keberhasilan proses pembelajaran pendidikan formal hanya dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional (UN) dan banyaknya prestasi kemenangan dalam berbagai olimpiade nasional ataupun internasional. Ukuran prestasi pada kedua hal itu pula yang mendasari pemberian insentif atau beasiswa kepada sekolah atau murid. Bagi sekolah dengan nilai UN terendah akan diberi insentif khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Bagi anak-anak pemenang olimpiade, yang jumlahnya tidak banyak, dijanjikan masa depan gemilang dengan beasiswa hingga pendidikan tinggi.

Seperti cara kerja pemadam kebakaran atau dokter, program kebijakan pendidikan yang dibuat tidak hanya berdasarkan anggaran, tetapi juga responsif saja. Seakan tanpa target jangka panjang yang jelas dan terukur. Generasi seperti apa yang hendak dibentuk agar mempunyai daya saing kuat? SDM dengan keahlian spesifik apa yang kita butuhkan agar mampu mendorong perekonomian bangsa ini? Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan dan keunggulan di sektor apa nantinya? Pertanian? Kelautan? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi fondasi penyusunan kebijakan pendidikan.

Mengingat semakin dekatnya pasar terbuka, seharusnya pemerintah lebih berani menetapkan target capaian tinggi, bahkan berstandar internasional. Kondisi anak-anak kita, jika dibandingkan dengan anak lain di berbagai negara, setidaknya dari sisi akademik, belumlah membanggakan. Setidaknya, itu yang terlihat di hasil tes internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Ketiga tes itu menunjukkan kemampuan berhitung (math), sains, dan memahami konteks (reading) berada di peringkat terbawah. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Ghana dan, yang jelas, jauh tertinggal dari tetangga terdekat, seperti Thailand dan Malaysia.

Mengingat semakin dekatnya pasar terbuka, seharusnya pemerintah lebih berani menetapkan target capaian tinggi, bahkan berstandar internasional. Kondisi anak-anak kita, jika dibandingkan dengan anak lain di berbagai negara, setidaknya dari sisi akademik, belumlah membanggakan. Setidaknya, itu yang terlihat di hasil tes internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Ketiga tes itu menunjukkan kemampuan berhitung (math), sains, dan memahami konteks (reading) berada di peringkat terbawah. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Ghana dan, yang jelas, jauh tertinggal dari tetangga terdekat, seperti Thailand dan Malaysia.

Wajar saja jika hasil pendidikan Indonesia belum sesuai harapan dan belum bisa menggerakkan roda perekonomian dengan lebih cepat. Itu karena pendekatan input atau anggaranlah yang digunakan. Anggaran fungsi pendidikan justru lebih banyak digunakan untuk birokrasi pendidikan, bukan untuk kepentingan murid atau peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendekatan input itu pula, pembuatan program terkesan untuk menghabiskan anggaran saja.

Anggaran fungsi pendidikan bisa tiba-tiba naik pada Juni atau Juli tahun anggaran karena subsidi BBM naik. Lalu, tergopoh-gopohlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat rencana penggunaan anggaran. Yang paling masuk akal dan bisa dengan cepat menghabiskan anggaran dalam waktu singkat ialah dengan memberikan bantuan dan beasiswa pendidikan sebanyak-banyaknya.

Tidak efektif

Anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari APBN dinilai tidak efektif meningkatkan kualitas pendidikan karena anggaran itu dibagi-bagi ke kementerian/lembaga lain yang juga menyelenggarakan fungsi pendidikan. Dari total anggaran Rp 368 triliun, alokasi terbesar justru ada di pos transfer daerah hingga Rp 238,6 triliun (mayoritas untuk tunjangan guru/dosen dan gaji). Barulah kemudian alokasi untuk Kemdikbud sebesar Rp 80,6 triliun, Kementerian Agama Rp 42,5 triliun, dan sisanya di 16 kementerian/lembaga lain sebesar Rp 7,05 triliun.

Dari Rp 80,6 triliun anggaran Kemdikbud, ada anggaran yang mengikat sebesar Rp 61,01 triliun untuk bantuan siswa miskin, beasiswa Bidikmisi, bantuan operasional PTN, bantuan operasional menengah, tunjangan guru/dosen, dan gaji. Ada pula program prioritas nasional, seperti wajib belajar sembilan tahun, Kurikulum 2013, pendidikan menengah universal, dan sarana prasarana pendidikan tinggi Rp 18,2 triliun (22,56 persen).

Melihat postur anggaran seperti ini, pemerintah sepertinya masih menitikberatkan pada kuantitas dan akses demi menggenjot angka partisipasi anak di sekolah. Berbagai bantuan dan beasiswa dikucurkan agar semua anak usia sekolah bisa bersekolah dan mampu bertahan selama mungkin supaya tidak putus sekolah.

Dari pandangan pemerintah selama ini, dampak pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari APBN itu memang diakui belum terasa seluruhnya karena baru dimulai tahun 2009. Meski demikian, Kemdikbud mencatat capaian yang mulai terlihat, seperti kenaikan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dari 18-19 persen tahun 2009 menjadi 27 persen pada 2012. Dampak anggaran fungsi pendidikan itu membutuhkan proses panjang, tak cukup hanya lima tahun.

Oleh: Luki Aulia

Sumber: Kompas, 3 Mei 2014

—————-

Kurikulum Bervisi Transformasi Sosial

BEGAWAN antropologi Koentjaraningrat pernah menyebutkan, kelemahan mentalitas bangsa sesudah revolusi, antara lain sifat meremehkan mutu, menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, dan kurang bertanggung jawab. Itu dituliskan dalam artikel ”Apakah Kelemahan Mentalitet Kita Sesudah Revolusi?”, Kompas, 9 Februari 1974.

40 tahun berlalu, tetapi tampaknya mentalitas yang disebut Koentjaraningrat (walaupun dapat dipertanyakan generalisasinya) masih mewujud mulai dari aksi pengemudi langgar lampu lalu lintas atau naik trotoar, korupsi yang mengorbankan mutu pembangunan, hingga kasus kecurangan dalam ujian nasional yang mencerminkan semua mentalitas buruk tadi.

Lantas, apa peran pendidikan dan bagaimana pendidikan berkontribusi membuat perubahan? Kita dapat saja meneropong kandungan ’menu’ pendidikan di dalam kurikulum. Sehatkah bahan-bahan di dalamnya? Namun, yang jauh lebih penting lagi ialah visi yang mengakari bentukan sebuah kurikulum. Visi itu yang kemudian dipecah-pecahkan dalam wujud mata pelajaran, jam ajar, dan proses belajar di kelas.

Visi pendidikan tak pernah lepas dari gagasan besar para pemikir sosial dan filsafat. Sederhananya, terdapat empat kurikulum berdasarkan visinya.

Pertama, kurikulum berbasis akademis. Fokus kurikulum ialah pengembangan dimensi akademis, intelektual. Guru menjadi pemberi ilmu dan anak ibarat gelas kosong untuk diisi. Pendidikan dipandang sebagai upaya akulturasi. Kepercayaan terbesar lalu diberikan kepada ilmu pengetahuan yang teruji bertahun-tahun, berabad-abad, dengan premis dan uji yang kuat sehingga layak diturunkan. Ilmu seperti matematika, kimia, fisika, dan sejarah menjadi ilmu yang layak dipelajari anak.

Kedua, kurikulum yang membawa visi efisiensi sosial, yakni bagaimana pendidikan melahirkan orang-orang yang kompeten hidup dalam dinamika masyarakat. Singkatnya, pendidikan bertujuan memberikan keterampilan hidup mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Fokus kurikulum ialah mengubah perilaku. Sebagai gambaran, tidak cukup anak pintar teori renang, tetapi harus terjun ke air dan berenang demi bertahan hidup.

Ketiga, kurikulum dengan visi bahwa pendidikan berpusat pada pembelajar atau murid. Visi itu tak lepas dari revolusi Kopernikan yang dibawa pemikir Immanuel Kant pada abad ke-18. Saat itu, penyelidikan akan ilmu pengetahuan tidak semata pada obyek atau material di sekitar manusia, tetapi pada subyek, yakni manusia itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, anak kemudian menjadi matahari dalam pembelajaran.

Keempat, kurikulum bervisi transformasi sosial. Visi pendidikan, antara lain agar anak menyadari potensi diri, lingkungan, dan sosialnya. Pendidikan mengajar peserta didik untuk sadar dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di sekitarnya.

Kurikulum ”gado-gado”

Lantas, visi apa yang melandasi kurikulum di Indonesia? Boleh dikatakan, visi kurikulum yang diterapkan terkesan gado-gado alias campuran dengan eksekusi serba tanggung dan kurang konsisten. Ada kesan kurikulum kental dimensi akademik.

Namun, tidak sungguh-sungguh mengembangkan pemikiran kritis sebagai level berpikir tingkat tinggi. Anak sekadar menghafal. Ketika mesti menyelesaikan masalah (problem solving) di luar teks yang dibaca, anak akan kesulitan alias tidak bisa membuat pemindahan persoalan ke dunia nyata.

Selain itu, hadir pula visi efisiensi sosial berupa pembelajaran keterampilan hidup. Gerakan itu umumnya terkait dengan pendidikan vokasional. Contohnya, pemerintah berkeinginan mengubah komposisi SMK: SMA menjadi 70:30. Di satu sisi, itu memunculkan kritik karena tanpa pembekalan kemampuan kepemimpinan dan manajerial bagi murid SMK, pendidikan cenderung menyuplai kebutuhan industri, dengan kata lain pendidikan hanya menghasilkan tukang-tukang.

Kemudian diterapkan pendidikan yang berpusat pada anak. Contohnya, lewat Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dalam Kurikulum 1984 yang begitu diujicobakan gagal total. Salah satu penyebab kegagalan ialah ketiadaan kultur dan budaya untuk aktif.

Kurikulum 2013 pun menginginkan pembelajaran berpusat pada siswa. Namun, terjadi inkonsistensi. Jika fokus pendidikan kepada pembelajar, sistem ujian nasional menjadi tidak masuk akal lagi.

Tawaran visi transformasi sosial

Di tengah gelombang masalah sosial, ekonomi, korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan, kurikulum bervisi transformasi sosial menawarkan jalan perubahan. Konteks transformasi sosial tersebut banyak dipakai di negara-negara dengan masalah sosial ekonomi akut.

Kurikulum tersebut melihat pendidikan dari perspektif sosial. Fokus dalam pembelajaran ialah murid memiliki kesadaran kritis memecahkan persoalan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Para desainer kurikulum tentu harus memiliki gambaran tentang tatanan masyarakat yang lebih baik dan cara pendidikan berperan dalam transformasi sosial itu.

Visi transformasi sosial sebetulnya sudah ada rohnya dalam pendidikan era setelah kemerdekaan di Indonesia. Begitu memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno ingin segera membentuk karakter. Dalam UU No 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah, misalnya, tujuan pendidikan ialah mencetak atau membentuk manusia yang secara sosial cakap, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air.

Pada zaman Soekarno pula dikenal istilah pancawardana, yakni pengembangan moral, kecerdasan, emosional artistik, keprigelan, dan jasmani yang dikelola sungguh-sungguh. Moralitas tidak melihat agama dan sukunya, hal terpenting ialah manusia yang harkat dan martabatnya tertindas harus dibebaskan.

Pengembangan kurikulum waktu itu disinari semangat untuk menjadi bangsa mandiri, bebas, dan bertanggung jawab bagi pemeliharaan perbaikan tatanan masyarakat. Arahnya jelas transformatif, yakni mengubah dari bangsa tertindas menjadi merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Namun, dimensi transformatif kurikulum itu memudar. Kini, pendidikan malah cenderung menjadi alat reproduksi sosial, yakni melanggengkan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Pendidikan seperti didomestifikasi, maksudnya, ”saya bersekolah, agar menjadi anak yang pintar, baik, dan maju (bagi diri sendiri)”. Pendidikan menjadi proyek individu. Padahal, pendidikan itu seharusnya proyek kebangsaan.

Jika hendak mengembangkan visi transformasi sosial dalam kurikulum dan pengembangan karakter, tentunya program pendidikan calon guru, buku ajar, hingga sistem evaluasi belajar mesti memiliki visi serupa. Kurikulum transformasi sosial tidak dapat dievaluasi dengan ujian nasional, tetapi anak-anak diuji kemampuannya membuat proyek di lingkungan. Anak belajar membuat proposal untuk menyelesaikan masalah sosial. Kurikulum tak dapat berdiri sendiri untuk membuat perubahan.

Begitulah, tampaknya untuk dapat maju 20 tahun ke depan, kita mesti menengok kembali visi transformatif pendiri bangsa.

Oleh: Indira Permanasari

Sumber: Kompas, 5 Mei 2014