Beberapa negeri dongeng telah menyita perhatian ilmuwan lantaran ditemukan tanda-tanda fisik yang bisa dirujuk untuk melacak kebenaran dongeng itu. Sebut saja, Shambala—kota misterius di Tibet, Lamuri yang dihuni raksasa, Majapahit yang katanya hilang ditelan bumi, dan paling populer mungkin Atlantis, yang disebutkan dalam hikayat Timaeus dan Critias karangan Plato (428 SM-348 SM).

Pada 1938, Heinrich Himmler (ilmuwan Nazi) menelusuri Tibet demi menemukan sisa bangsa Atlantis putih. Menurut Julius Evola (Revolt Against the Modern World, 1934), bangsa Atlantis merupakan manusia super atau Übermensch Hyperborea—Nordik dari Kutub Utara. Dalam kaitan itu, Alfred Rosenberg (The Myth of the Twentieth Century, 1930) berbicara juga mengenai kepala ras ”Nordik- Atlantis” atau ”Arya-Nordik”.

Namun, penelitian terbaru membatalkan segala asumsi mengenai lokasi Atlantis. Pada 2005, pakar fisika dan nuklir asal Brasil, Arysio Santos, mengklaim, Atlantis telah ditemukan. Kesimpulannya, lokasi Atlantis itu di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Negeri kepulauan yang berdasarkan bukti arkeologis, geologis, dan kebudayaan memiliki ciri seperti gambaran Plato mengenai Atlantis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak lama kemudian, pakar genetika dari Oxford, Stephen Oppenheimer, memperkuat klaim Santos itu dengan temuan yang dituangkan dalam buku Eden in the East, the Drowned Continent of Southeast Asia. Sama seperti Santos, studi genom Oppenheimer menyimpulkan, Asia Tenggara merupakan cikal bakal peradaban kuno dunia serta Atlantis Plato yang hilang itu adalah Sundaland.

Sulit bagi akademisi menerima teori Santos dan Oppenheimer. Itu berarti merombak total bangunan sejarah peradaban. Namun, bukti-bukti yang dikemukakan kedua ilmuwan itu tak mudah disangkal.

Kebudayaan Atlantis

Lantas, apakah isi kebudayaan Atlantis yang begitu memesona Plato? Dari uraian Critias dapat disimpulkan tiga pilar utama kemuliaan peradaban Atlantis, yakni kebersamaan (dan taat pada hukum), kesederhanaan, dan kemampuan mengontrol nafsu kebendaan. Penduduk Atlantis ”tidak pernah menganggap kepunyaan mereka sebagai milik pribadi, tetapi kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak daripada kebutuhan”.

Lantas, apakah isi kebudayaan Atlantis yang begitu memesona Plato? Dari uraian Critias dapat disimpulkan tiga pilar utama kemuliaan peradaban Atlantis, yakni kebersamaan (dan taat pada hukum), kesederhanaan, dan kemampuan mengontrol nafsu kebendaan. Penduduk Atlantis ”tidak pernah menganggap kepunyaan mereka sebagai milik pribadi, tetapi kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak daripada kebutuhan”.

Penggambaran itu bertolak belakang dengan imajinasi budaya kontinental yang cenderung mengukur kebesaran peradaban dari nafsu kepemilikan, penaklukan militer, dan kebanggaan diri. Karena itu, orang-orang Eropa, yang mencari Atlantis dalam nafsu superior dan rasial, tidak pernah menemukan Atlantis sesungguhnya. Bahkan, sosialisme sekuler pun tidak mungkin menemukan Alantis karena kebersamaan dalam sosialisme tidak dilengkapi aturan mengontrol nafsu syahwat.

Kebudayaan alam kita

Kenyataannya, nilai-nilai yang dikemukakan Critias merupakan nilai-nilai yang juga menjiwai tatanan hidup tradisional suku-suku bangsa di Nusantara. Itu ditemukan dalam dua bangunan dasar kebudayaan kita. Pertama, semangat yang menjiwai tradisi upacara. Kedua, fungsi kultural orang-orang spiritual dalam tatanan masyarakat suku dan proses memperoleh status spiritual.

Pada gilirannya, tatanan budaya seperti itu mengharuskan pelaku budaya selektif memilih pemimpin-pemimpin adat. Pemimpin adat sekaligus jembatan spiritual yang menjadi perantara alam sekala dengan alam niskala. Seorang jembatan spiritual haruslah orang yang melewati tahapan seleksi untuk diangkat sebagai pemimpin. Sudah menjadi kanun dalam imajinasi tradisional, orang sempurna adalah mereka yang sanggup melepaskan diri dari ikatan kebendaan. Orang seperti itu, mempunyai tempat terhormat dalam ”kebudayaan alam” Nusantara. Merekalah para Sikerei, para Datu, Inyik Dingalau, penghulu, ninik mamak, atau orang-orang yang dapat berbicara dengan daun dan batu. Mereka yang memimpin masyarakat suku itu menjaga kelangsungan hidup alam dan kebudayaan generasi demi generasi selama ribuan tahun.

Peralihan ke ”kebudayaan kitab” tak menghapus tatanan budaya alam, tetapi hanya menyempurnakan atau melengkapi unsurnya. Pada era ”kebudayaan kitab”, para ”medium spiritual” itu digambarkan sebagai sosok super yang ”… sentiasa tenang tenggelam dalam Samadi Sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adiraja dunia Dewa-Batara, lebih khayal dari yang khayal, tapi nyata di atas tanah. Merata serta meresapi segala makhluk, nirguna bagi kaum Wisnawa Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagai Jambala Wagindra dalam segala ilmu …” (Desawarnana, pupuh ke-1). Itulah tasawuf sosial orang Nusantara yang berkembang dalam berbagai wadah spiritual formal dan silih berganti menguasai masyarakat.

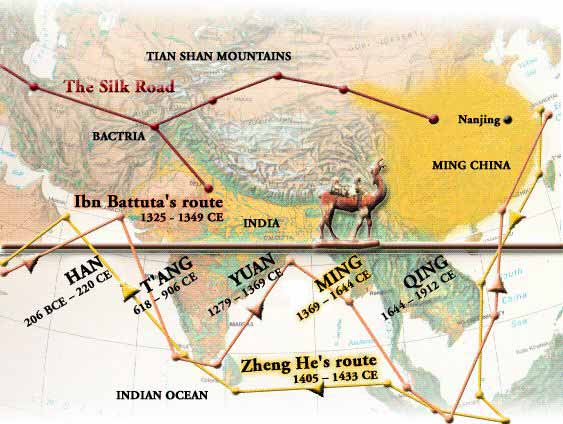

Saat pengelana Ibnu Batutah mengunjungi Pasai, hal yang menarik perhatiannya adalah kepribadian raja Pasai, yakni Sultan Malikus Zahir (wafat 12 Zul Hijjah 726 H/1325 M). Sultan Malikus, ungkap Ibnu Batutah dalam kitab Rihlah-nya, adalah seorang sederhana, meskipun dia memerintah kerajaan kaya. Sultan sesekali saja memakai pakaian kebesarannya. Pada Jumat, ia akan keluar dengan pakaian sederhana dan bergabung dengan rakyatnya. Sementara untuk mengendalikan nafsu kebendaan, dia memperluas fungsi biara dari masa pendidikan Buddha Sumatra dan memodifikasinya menjadi halakah-halakah yang dibina alim-alim tasawuf.

Dengan cara itu, Sultan Malikus Zahir menjadikan Pasai sebagai pusat baru ilmu pengetahuan dan seni, menggantikan era Buddha Sumatra yang meredup karena ambisi kebendaan dan intrik politik dalam kerajaan-kerajaan Melayu kuno. Pasai muncul untuk meneruskan era kebudayaan kitab dari masa kejayaan Buddha Sumatra dan menyambung nilai-nilai kesalehannya. Walhasil, agama Islam pun cepat tersiar.

Moralitas bencana

Sejauh mana asas kesalehan dipelihara dalam peradaban kita? Ingatlah, kutukan terhadap Atlantis terjadi ketika masyarakatnya mulai destruktif dan memutuskan ”tali kebudayaan” yang simpul-simpulnya telah diikat erat oleh para pendahulu dalam nilai-nilai kesalehan. Masyarakat itu pun hidup dalam gerak tanpa kontrol, korupsi, memakan riba dan menciptakan berhala-berhala baru cerminan individualisme sekuler. Akibatnya, ”pilar-pilar Hercules” berbalik menjadi letusan-letusan gunung berapi dan laut yang tadi mereka tundukkan, kini menjadi tsunami mahabesar yang menenggelamkan seluruh pulau dalam satu malam.

Memang, bencana yang didatangkan Zeus terhadap masyarakat Atlantis mengandung moralitas tersendiri. Pada akhir cerita Critias diuraikan bahwa Zeus mendatangkan bencana itu dengan satu tujuan ”… supaya mereka dapat disadarkan dan dimurnikan …”. Dengan kata lain, hukuman dapat ditunda seandainya masyarakat Atlantis segera ”siuman” dan kembali pada asas kesalehan. Ada pilihan yang dapat dibuat.

Sayangnya, dongeng berkata lain. Takdir masyarakat yang durhaka ialah musnah dan digantikan oleh generasi baru lebih baik. Apakah hari ini kita akan mengulang tragis sejarah itu? Lalu, menjadi sampah masa lalu, bukan dongeng indah sepanjang zaman? Mereka yang duduk di kursi-kursi kekuasaan adalah pihak utama yang harus menjawabnya.

(RIKI DHAMPARAN PUTRA, Penyair Pengelana)

Sumber: Kompas, 8 Mei 2014