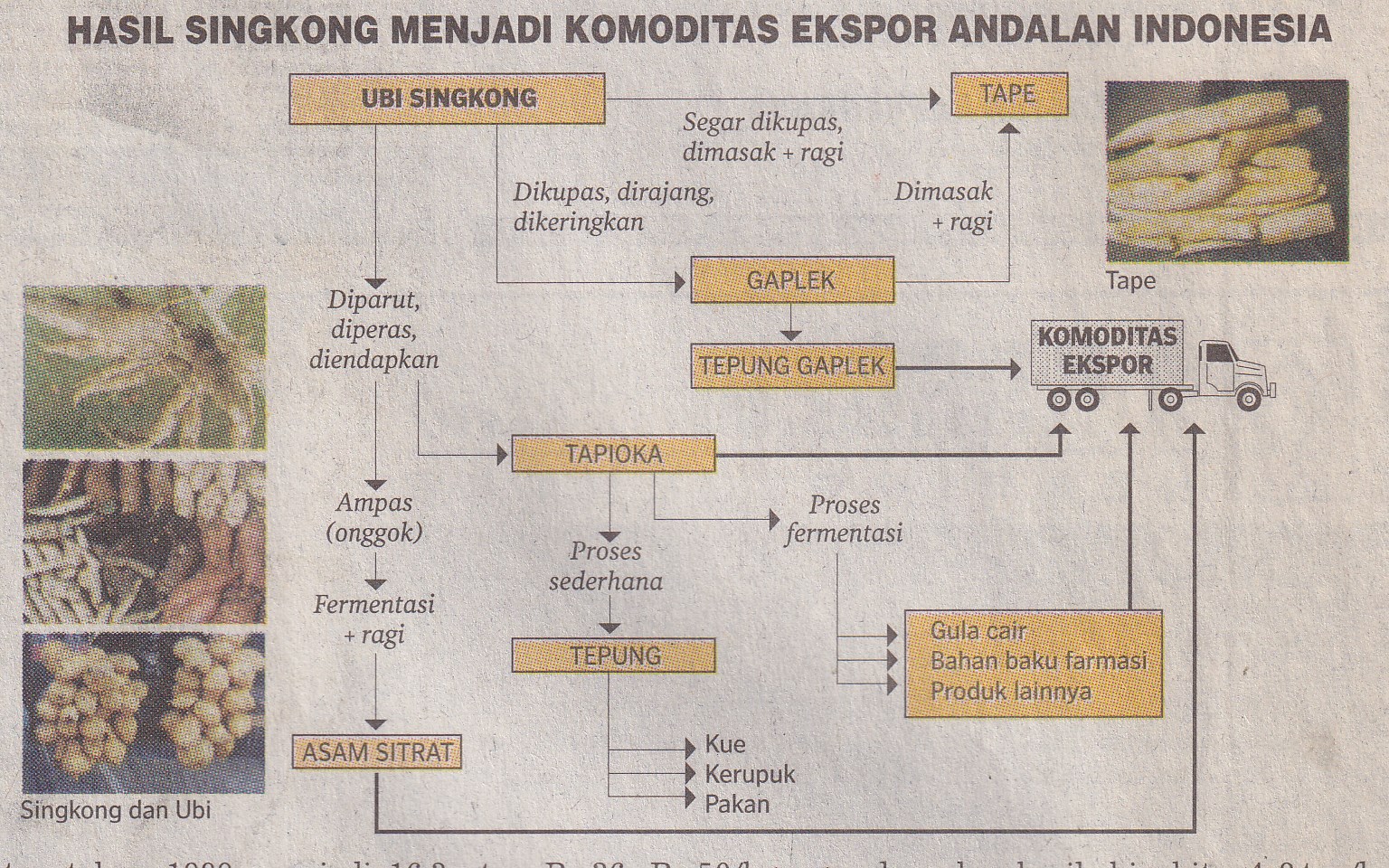

UNIDO (UN Industrial Development Organization) atau Badan PBB di bidang Pembangunan Industri sudah sejak awal tahun 1980-an menerbitkan beberapa laporan tentang potensi singkong atau ubi kayu atau sampeu atau manioc, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia yang memiliki lahan luas dan memungkinkan, karena permintaan pasar produk singkong tersebut dalam bentuk gaplek, tepung gaplek, dan terutama tepung tapioka, sangat tinggi.

Dari data UNIDO sejak tahun 1982, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil manioc terbesar ke-3 (13.300.000 ton) setelah Brasil (24.554.000 ton), kemudian Thailand (13.500.000 ton), serta disusul oleh negara-negara seperti Nigeria (11.000.000 ton), India (6.500.000 ton), dan sebagainya, dari total produk dunia sebesar 122.134.000 ton per tahun.

Walau dari hasil kebun per hektar (ha), Indonesia masih rendah, yaitu 9,4 ton, kalau dibandingkan dengan India (17,57 ton), Angola (14,23 ton), Thailand (13,30 ton), Cina (13,06 ton), Brasil (10,95 ton). Tetapi, lahan yang tersedia untuk budidaya singkong cukup luas, terutama dalam bentuk lahan di dataran rendah serta lahan di dataran tinggi berdekatan dengan kawasan hutan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada umumnya, di Indonesia masih jarang budidaya singkong berbentuk perkebunan dengan luas di atas lima hektar, karena umumnya masih merupakan kebun sela atau tumpang sari setelah penanaman padi huma, kebun hortikultura, ataupun hanya merupakan kebun sambilan, yang lebih banyak ditujukan untuk panenan daun/pucuknya yang dapat dijual untuk lalap, urab, ataupun makanan lainnya. Sedang dari ubinya, merasa sudah cukup hanya menjadi makanan panganan, baik dalam bentuk keripik, goreng singkong, rebus singkong, urab singkong, ketimus, opak, sampai ke bubuy singkong. Kadang-kadang dapat pula ditingkatkan menjadi makanan yang lebih “bergengsi” kalau menjadi “misro” (atau amis di jero/di dalam) atau “comro” (oncom di jero), dan sebagainya.

Ekspor singkong Indonesia dalam bentuk gaplek (keratan ubi singkong yang dikeringkan), tepung gaplek, ataupun tepung tapioka cukup meyakinkan dan dapat bersaing, seperti gaplek Indonesia yang sangat terkenal di mancanegara, terutama di Masyarakat Eropa (ME) sehingga harganya mampu bersaing dengan produk sejenis dari beberapa negara di Afrika, juga dari India dan Thailand, yaitu rata-rata dengan harga 65-75 dollar AS/ton, kemudian meningkat sampai 130 dollar AS/ton, padahal produk yang sama dari India, Thailand, dan apalagi dari negara-negara di Afrika, hanya mencapai 60 dollar AS/ ton dan tidak lebih dari 80 dollar AS/ton.

Akan tetapi, berbeda dengan produk tapioka, yang semula Indonesia dikenal sebagai penghasil tepung tapioka terbaik kualitasnya, bahkan mendekati kualitas pharmaceutical grade atau produk bahan baku untuk keperluan farmasi, tetapi tiba-tiba pada tahun 1980-an jatuh menjadi kualitas terendah, kalah oleh produk sejenis dari negara-negara Afrika, apalagi dari India dan Thailand.

Masalahnya adalah, bahwa di dalam tepung tapioka hasil Indonesia terdapat residu (sisa) pestisida yang membahayakan, bahkan di atas ambang batas.

Memang budidaya singkong, pada umumnya di Indonesia, tidak menggunakan pestisida, terutama insektisida (pembasmi hama). Tetapi, mohon untuk diketahui, bahwa pada umumnya pabrik tapioka, yaitu pengolah ubi kayu menjadi tepung, umumnya berada di lingkungan kawasan pertanian padi, serta untuk keperluan pabrik, sejak mencuci ubi sebelum dihancurkan (diparut), menghasilkan “larutan” tapioka dari parutan sampai ke pengendapan dan memisahkan larutan menjadi “bubur” tapioka, dari selokan yang keluar dari kotakan sawah. Jadi kalau dihitung secara teoretis (on paper) penggunaan pestisida, apakah itu organofosfor ataupun lainnya, rata-rata dua kilogram (kg) per ha sawah, maka sisa yang terdapat di dalam air sawah, sekitar 150- 200 ppm (part per million atau 1 mg per liter). Dengan begitu, wajar saja kalau sisa/residu tersebut akan terdapat antara 20-35 ppm pada tepung tapioka, sedangkan persyaratan WHO harus kurang dari 0,05 ppm.

Saat produk tapioka Indonesia jatuh dan terpuruk, maka kalau mau dijadikan komoditas ekspor, khususnya ke Eropa, harus dijual dulu melalui Singapura, karena di negara tersebut tapioka kita yang sudah tercemar residu pestisida akan “dicuci” terlebih dahulu hingga memenuhi syarat, kemudian baru diekspor ke beberapa negara di Eropa dengan nama “Made in Singapore”, padahal, kelakar banyak pakar pertanian, di Singapura tersebut jangankan ada kebun singkong, mencari untuk obat saja sudah susah, dan baru ada di Malaysia.

Tahun 1980-an, ekspor produk singkong Indonesia, terutama dalam bentuk gaplek dan tepung tapioka, umumnya ke negara-negara ME. Sedangkan yang membutuhkan produk singkong Indonesia, banyak negara di luar ME. Akibatnya keluar semacam SK Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negri tahun 1990, yang menyatakan bahwa eksportir Indonesia yang mau mengekspor ke luar ME akan dapat rangsangan 1:2, yaitu dalam bentuk mereka akan dapat jatah ekspor ke ME sebesar dua kali jumlah ekspornya ke non-ME.

Makin menurunnya jumlah ekspor gaplek, karena penurunan produk singkong Indonesia, misalnya dari 17,1 juta ton tahun 1989, menjadi 16,3 juta ton tahun 1990. Ini disebabkan pula karena konsumsi di dalam negeri untuk banyak kegunaan dalam bentuk singkong mencapai 12,65 juta ton, sehingga sisa singkong yang akan digaplekkan hanya sekitar tiga juta ton saja. Dengan catatan konversi (perubahan) dari ubi singkong segar menjadi gaplek sekitar 30 persen saja. Karena itu, tidak heran kalau ekspor juga ikut anjlok, yaitu dari sekitar 790.000 ton ke ME dan 657.104 ke luar ME hanya menjadi 122.845 ton (tahun 1989-1990). Ternyata penurunan tersebut terkait dengan banyak petani singkong yang sudah tidak mau lagi menanam singkong; disebabkan antara lain karena “tanah bekas” singkong menjadi lebih kurus karena selama penanaman tidak pernah dilakukan pemberian pupuk, misalnya pupuk organik dalam bentuk pupuk hijau (tanaman polong-polongan), serta faktor lainnya lagi, antara lain, banyak pabrik tapioka daerah yang kemudian gulung tikar, sehingga produk para petani kemudian banyak yang rusak, misalnya perubahan warna menjadi kehitam-hitaman ataupun membusuk. Juga singkong untuk bahan baku tapioka berbeda dengan singkong konsumsi, yaitu kandungan senyawa cyanida lebih tinggi dan terasa pahit.

Petani, bukan saja disebabkan karena keterbatasan lahan untuk budidaya singkong yang menyebabkan mereka tidak tertarik, tetapi juga karena pemasaran yang bertahap, sehingga dari petani bernilai antara Rp 36 – Rp 50/kg segar, dan para pengumpul menerima sekitar Rp 75-Rp 100/kg segar. Dulu ketika di hampir tiap daerah/desa banyak bermunculan pabrik pengolah singkong menjadi tapioka, hasil jerih payah mereka banyak membantu pendapatan.

Bahwa bertani singkong menguntungkan, banyak dialami petani di beberapa daerah di Jawa Barat, mulai dari Kabupaten Purwakarta, Sumedang, Tasik, Ciamis, Garut, sampai ke Sukabumi dan Cianjur.

Mereka menanam singkong bukan sekadar sambilan, tetapi sudah dikhususkan pada lahan yang sudah ada, dengan luas antara 1-4 ha, umumnya terletak di lereng pegunungan, berbatasan dengan lahan Kehutanan/Perhutani. Lahan untuk tanaman singkong tidak harus khusus, dan tidak memerlukan penggarapan seperti halnya untuk tanaman hortikultura lainnya, misal sayuran. Juga selama penanaman, tidak perlu pemupukan dan pemberantasan hama atau penyakit.

Ternyata hasil tiap panen (antara 5-6 bulan setelah penanaman) dari luas 1 ha akan dapat diraih keuntungan sekitar Rp 2.500.000, yaitu dari hasil penjualan umbinya (4-6 ton) serta pucuk daunnya. Yang perlu diketahui, bahwa selama budidaya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan, misal menyiangi gulma (hama). Tentu saja kalau hal ini dilakukan, hasilnya akan dapat lebih baik lagi. Padahal bibit singkong yang mereka tanam masih jenis tradisi, yang hanya memberikan hasil ubi sekitar 4-8 ton/ha.

Sekarang, seperti yang dilakukan oleh para pengusaha singkong di daerah Lampung, Sulawesi Selatan, serta daerah lainnya, di samping lahan yang digunakan dapat lebih dari 500 ha/kebun, bahkan ada yang mencapai ribuan ha, juga bibit singkong umumnya merupakan bibit unggul seperti Manggi (berasal dari Brasil) dengan hasil rata-rata 16 ton/ha, Valenca (berasal dari Brasil) dengan hasil rata-rata 20 ton/ha, Basiorao (berasal dari Brasil) dengan hasil rata-rata 30 ton/ ha, Muara (berasal dari Bogor) dengan hasil rata-rata 30 ton/ ha, Bogor (asal dari Bogor) dengan hasil rata-rata 40 ton/ha. Bahkan, sekarang ada pula jenis unggul dan genjah (cepat dipanen), seperti Malang-1, dengan produksi antara 45-59 ton/ha atau rata-rata 37 ton, Malang-2, dengan produksi rata-rata antara 34 – 35 ton/ha.

Semakin banyak petani berdasi yang saat ini mulai melirik budidaya singkong dengan luas tanam di atas 50 ha, terutama di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, karena permintaan produk, terutama dalam bentuk gaplek, tepung gaplek dan tepung tapioka, terus meningkat dengan tajam. Serta produk olahan singkong Indonesia, terutama dalam bentuk gaplek dan tepung gaplek, dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara di Afrika, juga dari Thailand dan India.

H UNUS SURIAWIRIA, Bioteknologi dan Agroindustri, ITB

Ubi Jalar

Perlu diketengahkan peran dan manfaat umbi jalar atau hui boled sebagai sumber pangan alternatif yang potensial, dibandingkan ubi kayu.

Masyarakat sekitar Bandung umumnya sudah mengenal kelezatan hui Cilembu, atau ubi jalar asal Desa Cilembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, yang terletak di Blok Cikupa, Citali, dan Sawahlebak seluas 400 hektar (ha). Penanaman pada lahan kering pada bulan April-Juni dan pada lahan sawah, bulan Oktober-Desember, dengan produksi rata-rata 20-30 ton ubi jalar segar.

Ubi jalar memiliki kemungkinan sangat besar kalau dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif jika dibandingkan dengan ubi kayu atau singkong atau sampeu.

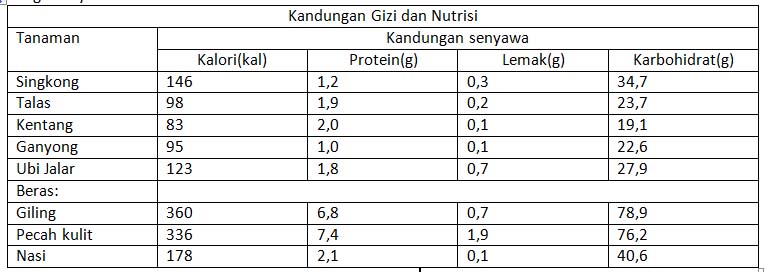

Pertama, ubi jalar dapat ditanamkan pada lahan kering seperti halnya ubi kayu. Kedua, ubi jalar dapat ditanamkan pada lahan sawah seperti umumnya yang banyak dilakukan oleh para petani. Ketiga, kalau di dalam ubi kayu ada senyawa cyanida yang bersifat racun, sehingga istilah weureu sampeu (keracunan singkong) akan melanda manusia juga hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan sebagainya, sedangkan pada ubi jalar belum pernah ada seorang yang keracunan. Keempat, kandungan gizi/nutrisi pada daun ubi jalar memiliki kandungan vitamin C paling tinggi di antara daun-daunan lainnya, sehingga layak untuk dijadikan lalap atau bahan untuk urap, seperti umumnya dilakukan oleh masyarakat tani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Vitamin C pada daun ubi jalar sekitar 45-62 mg, sedang pada daun/pucuk singkong hanya sekitar 23 mg saja.

Tentu saja, seandainya memungkinkan bahan pangan alternatif yang memiliki nilai gizi/nutrisi lebih baik, seperti yang sudah dicoba di Indonesia tahun 1950-an, merupakan gabungan antara tepung singkong, tepung kacang hijau, dan tepung jagung. Bahkan, akan lebih baik lagi kalau tepung singkong (ubi kayu) diganti dengan tepung ubi jalar karena memiliki kelebihan-kelebihan.

Penggunaan ubi jalar saat ini memang masih harus menghadapi tantangan dalam masalah luas/areal penanaman, karena sejak dulu umumnya hanya berupa kebun sela setelah padi atau tanaman palawija lainnya, sehingga permintaan dalam jumlah besar akan sukar dapat dipenuhi. Juga besar kemungkinan produk ubi jalar Indonesia akan lebih menguntungkan menjadi “komoditas ekspor” mengingat pesanan yang setiap tahun terus meningkat jumlahnya, baik yang datang dari kawasan Asia, khususnya Timur Tengah (Saudi Arabia), kemudian Brunei Darussalam, Taiwan, kawasan Afrika (Nigeria dan Etiopia), kemudian kawasan Amerika (Amerika Serikat/AS), dan Australia.

Ada kejadian menggelikan yang menimpa seorang pemandu perjalanan wisata dari Kota Bandung, dalam perjalanan dari Cirebon ke Bandung singgah di Tanjungsari yang sepanjang jalan penuh dengan deretan warung penjual jagung rebus, jagung bakar, dan hasil “oven” ubi jalar.

Pada saat mereka tengah asyik-asyiknya menikmati ubi jalar, si pemandu perjalanan menerangkan bahwa, “Mungkin bagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya untuk pertama kali ini merasakan betapa nikmatnya masakan tradisi Indonesia, yang akan aneh atau asing bagi lidah dan mulut Anda semua.”

Akan tetapi, apa yang kemudian terjadi?

Salah seorang wisatawan asal AS justru dengan lancarnya menerangkan bahwa bagi masyarakat AS, masakan ubi jalar, baik dalam bentuk rebusan, gorengan, ataupun bentuk umum, yang mereka sebut french fries dan sejenisnya, sudah merupakan makanan ringan yang banyak dijumpai bukan saja di warung-warung kecil, juga di restoran hotel berbintang.

Sedikitnya ada empat negara bagian di AS, mulai dari New Jersey, Louisiana, North Carolina, dan Georgia, sudah sejak lama berkebun sweet potato atau ubi jalar dengan penggunaan sangat luas, baik langsung sebagai bahan pembuat pakan ternak, pembuat tepung, pembuat makanan ringan seperti french fries (ubi goreng, model keremes di Jawa Barat), maupun bahan baku industri untuk pembuatan gula cair (fruktosa), ataupun alkohol. Bahkan bagi penduduk Indian, AS, pembuatan minuman beralkohol seperti layaknya tuak di Indonesia atau sake di Jepang, bahan bakunya terdiri dari tepung ubi jalar.

Ubi jalar, atau telo rambat (Jawa), hui boled (Sunda), serta sederet nama daerah lainnya, satu keluarga dengan kangkung. Ternyata ubi jalar bukan tanaman asli Indonesia, karena menurut sejarahnya merupakan “pendatang” dari Amerika Tengah yang beriklim tropis.

Penyebaran ubi jalar dari kawasan Amerika Tengah ke Filipina, Indonesia, India, Malaysia, Jepang, dan sekitarnya, dibawa oleh para pengembara bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, serta sekarang tanaman ubi jalar cepat menyebar karena memiliki cita rasa yang diterima oleh semua bangsa, juga penanamannya tidak memerlukan persyaratan khusus.

Di Indonesia sendiri dari data dan informasi Kelti (Kelompok Peneliti) Sumber Daya Genetika, Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan di Bogor, ada sekitar 1.000 jenis ubi jalar yang hidup tersebar di seantero Nusantara, 200 jenis terdapat di Lembah Baliem, Irian Jaya. Karenanya jangan heran kalau satu saat berkunjung ke suatu daerah, akan menemukan ubi jalar dengan bentuk daun bulat, bulat memanjang, bulan berlekuk, serta bentuk-bentuk lainnya, juga umbinya dengan warna putih, merah, ungu, kecoklatan, serta warna- warna lainnya, serta bentuknya bulat, lonjong, besar, besar kecil (satu butir dengan berat antara 1-2 kg), atau kecil.

Budidaya sederhana

Sampai saat ini belum terberitakan ada perkebunan ubi jalar. Berbeda dengan ubi kayu atau singkong, di Sumatera Selatan ataupun di beberapa kawasan lain, bukan lagi ratusan tetapi ribuan hektar. Karena itu, tidak heran kalau sejak awal tahun 1998, permintaan ubi jalar dari Indonesia ke beberapa negara di benua Asia seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, Taiwan, atau ke Benua Afrika seperti Etiopia dan Nigeria, bahkan ke Amerika Serikat dan Australia, tidak dapat dipenuhi dalam jumlah banyak, karena produk Indonesia tidak lebih dari 10 ton saja.

Karena, yang disebut kebun ubi jalar di Indonesia baru dalam bentuk “kebun sela” setelah musim penanaman padi atau palawija lainnya, atau hanya berupa tanaman “tumpang sari” di antara tanaman lainnya, umumnya jagung, singkong, atau palawija lainnya. Sehingga hanya untuk mengumpulkan beberapa ton dalam saat yang singkat, para pengumpul harus mendatangi beberapa daerah.

Kecuali, tentunya untuk beberapa jenis ubi jalar yang saat ini “tengah naik daun” karena para penggunanya mulai meluas dan harga jualnya mulai meningkat. Seperti yang paling populer ubi jalar asal Desa Cilembu di Kecamatan Tanjungsari, antara Bandung dan Sumedang.

Ubi jalar asal Desa Cilembu yang sekarang lebih terkenal dengan nama hui (ubi) Cilembu, memiliki pangsa pasar yang luas bukan saja sekitar Bandung, Sumedang, Cianjur, Bogor, bahkan Jakarta, juga mulai merambah ke beberapa kota lainnya, karena hui Cilembu memiliki nilai organoleptik (rasa, aroma, dan warna) yang berbeda dengan umumnya ubi jalar.

Kelebihan hui Cilembu dibandingkan dengan ubi jalar lainnya, mungkin disebabkan oleh bentuk dan sifat tanah tempat penanamannya, atau karena cara pengolahannya yang harus selalu dioven, sama seperti saat membuat kue atau roti.

Oleh karena itu, dari pengalaman penjual masakan ubi jalar dari Kuningan ataupun ubi jalar dari Ciamis Utara yang terkenal dengan nama hui Tabraya (nama kampung), kalau ubi jalar setelah panen kemudian disimpan beberapa hari serta diberi penutup daun pisang atau daun-daun lainnya, kemudian baru dijemur, maka kelezatan dan kegurihan serta aromanya akan lebih meningkat, apalagi kalau cara masaknya sama seperti hui Cilembu, tidak dikukus atau digodok, tetapi dioven. Karena, mungkin selama penyimpanan dengan ditutup daun pisang atau daun-daunan lainnya, bahkan lebih baik lagi dengan karung goni, proses “fermentasi” pengubahan dari tepung (di dalam ubi jalar) menjadi gula akan terjadi sehingga kandungan gula akan meningkat.

Budidaya ubi jalar sangat mudah dan sederhana.

Penyiapan tanah berupa gundukan, kemudian di bagian atasnya ditanamkan batang atau bagian ujung batang, maka dalam waktu beberapa minggu tunas akan terjadi, serta lebih dari satu bulan batang akan menjalar, dan di bagian bawah permukaan tanah umbi akan terbentuk.

Dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan, tergantung kepada jenis ubi jalar, bentuk dan sifat tanah serta musim, maka ubinya sudah dapat dipanen, dengan hasil rata-rata antara 20 sampai 35 ton per ha.

Budidaya ubi jalar memang belum mengenal pemupukan apalagi penggunaan pestisida seperti tanaman palawija lainnya, khususnya kacang-kacangan. Akibatnya tidak heran kalau di lingkungan IRRI (International Rice Research Institute) di Los Banos, Filipina, dapat dihasilkan antara 45-60 ton ubi jalar per ha karena selain tanah digemburkan dengan pupuk organik (pupuk kandang atau pupuk hijau), juga dilakukan pemupukan dengan Urea dan TSP.

Tanaman ubi jalar ditemukan di hampir semua daerah dengan ketinggian antara satu sampai 2.200 meter dpl (di atas permukaan laut), sehingga mulai dari tepi pantai sampai pegunungan, tanaman ini umum dijumpai. (H Unus Suriawiria)

Pengalaman Petani Ciamis

DI kawasan Ciamis Utara (Panjalu dan Panumbangan) ada petani/penggarap lahan Kehutanan/ Perhutani, yang semula dalam upaya pemenuhan bahan pangan sesuai anjuran Pemerintah, menanam padi darat atau huma. Hasilnya ternyata hanya 2-3 ton saja, karena selain masalah bentuk dan sifat tanah, juga harus selalu disertakan penggunaan pupuk (Urea, ZK, TSO, dan pestisida (terutama insektisida untuk membasmi hama serangga).

Kalau kemudian hasil panen tersebut (berbentuk ga-bah) dijadikan beras, berkisar antara 1,8-2,3 ton dengan harga rata-rata sekitar Rp 850-Rp 1.200/kg dan pendapatan petani berkisar an-tara Rp 1.600.000 sampai Rp 2.700.000 per musim (3-4 bulan, setahun dua kali).

Kalau lahan tersebut ditanami ubi kayu (singkong) masalah yang kemudian datang adalah pangsa pasar yang kurang mendukung, karena jumlah pabrik pengolah ubi singkong menjacli tapioka di kawasan tersebut hanya tinggal tidak lebih dari 20 persen saja, juga letaknya sangat jauh dari tempat pertanian singkong. Akibatnya, hasil singkong tersebut disimpan terlalu lama, antara 2-3 hari saja, warnanya akan berubah, serta harganya akan jatuh.

Hal yang sama juga kalau ubi singkong tersebut diolah menjadi gaplek, maka harga jual yang kemudian didapatkan, minimal akan sama dengan harga bahan baku (ubi singkong) dan biaya kerja (pembuatan gaplek dan biaya angkut), sehingga petani tidak tertarik.

Juga kalau ubi singkong tersebut diolah menjadi bahan makanan (misal keripik, opak, dan sebagainya) akan terbentuk masalah utama: Singkong yang ditanam, bukan dari jenis dapat dimakan (edible) tetapi justru singkong “pahit” mengandung cyanida (beracun) yang hanya dapat diolah menjadi tepung tapioka ataupun gaplek.

Kegiatan petani kemudian beralih kepada ubi jalar atau hui boled atau telo rambat, karena kebetulan ada beberapa daerah yang secara tradisi menghasilkan ubi jalar segar (belum diolah menjadi seperti hui Cilembu asal Sumedang) seperti misalnya Tabraya, Kecamatan Panjalu.

Ubi jalar jenis lokal

Untuk jenis lokal atau jenis yang sudah ada di daerah tersebut sejak lama, kemudian ditanam apa adanya sebagai tanaman sela setelah tanaman lain, ataupun tanaman tumpang sari dengan tanam-an lain, produksi per ha antara 4-5 ton saja, dengan harga sekitar Rp 400/kg. Hasil dari ubi jalar tersebut setiap musim (5-6 bulan sekali), se-kitar Rp 1.600.000 sampai. Rp 2.000.000.

Kemudian bibit ubi jalar diganti dengan bibit yang sudah ditingkatkan kualitas dan harga jualnya. umum dikenal dengan ubi jalar/hui Tabraya, maka hasil per ha antara 8-12 ton. Bahkan, kalau ada penambahan pupuk N (misal urea) nilainya menjadi antara 9-14 tontha, dengan harga Rp 500-Rp 600/kg. Dengan begi-tu pendapatan setiap musim (4-5 bulan) antara Rp 4,5 juta sampai Rp 7 juta, bahkan dapat antara Rp 5,4 juta sampai Rp 8,4 juta.

Untuk sumber pangan para petani, memang bukan ubi jalar, tetapi hasil penjualan ubi jalar tersebut kemudian dibelikan beras, dengan harga rata-rata antara Rp 1,2 juta sampai Rp 1,8 juta per ton/1.000 kg. Jadi sisa hasil penjualan ubi jalar tersebut dapat mereka gunakan untuk keperluan lainnya yang ber-manfaat antara lain untuk penclidikan anak-anaknya.

Ubi jalar jenis unggul

Beberapa jenis ubi jalar unggul yang sudah menyebar di Indonesia, seperti Daya, Prambanan, Mendut, Kalasan, Borobudur serta yang paling baru seperti BIS 183, BIS 182-81 dan sebagainya, selain memiliki hasil yang tinggi, rata-rata antara 20-35 ton/ha dan waktu tanam sekitar 2-3 bulan saja, juga harga jual lebih tinggi, yaitu antara Rp 850-Rp 1.000/kg serta banyak diminta oleh negara penerima, baik dalam bentuk utuh, bentuk tepung atau pasta, juga berbentuk bekuan.

Beberapa uji coba di kawasan Ciamis Utara untuk jenis unggul tersebut ternyata hasilnya sangat meningkat, yaitu yang asalnya hanya berkisar sekitar 5-8 ton saja rata-rata, sekarang mulai dari 8 ton sampai 20 ton, serta harganya meningkat lebih dari Rp 800/kg. Serta yang paling menggembirakan yaitu untuk, beberapa jenis ubi jalar tertentu yang banyak diininati konsumen, penjual di beberapa kota (Bandung, Bogor, dan Jakarta) banyak yang datang ke tempat lokasi penanaman. Bahkan, ada yang mengada-kan kontrak bisnis dengan para petani setempat. Tentu saja hal ini harus lebih diber-dayakan, antara lain:

- Kemudahan para petani untuk mendapatkan bibit unggul

- Peningkatan teknologi budidaya, panen, dan pasca-panen

- Tersedianya mitra bisnis untuk penampungan hasil dengan harga layak (tidak merugikan petani)

- Bimbingan dan pembinaan oleh instansi terkait.

Informasi dari seorang petani ubi jalar yang sejak tahun 1999 membudidayakan ubi matsumaimo (katanya bibit asal Jepang. walau di sekitar Kuningan sejak lama juga banyak dibudidayakan), yaitu:

- Waktu tanam sangat singkat, rata-rata antara 2-3 bulan (yang paling baik tiga bulan)

- Ada pemberian pupuk, terutama Urea (50 kg/ha) dan TS/DS (25 kg/ha)

- Hasil panen sekitar 25-30 ton/ha, dengan harga jual rata-rata Rp 1.000/kg.

- Hasil sampingan dalam bentuk pucuk/daun muda untuk sayuran dan pengental sup, satu ikat dengan berat sekitar 200-250 gram laku Rp 100 sampai Rp 150 (di beberapa toko swalayan di Bandung, ikatan pucuk/daun muda ubi jalar tersebut berharga antara Rp 300 sampai Rp 500).

(H. UNUS SURIAWIRIA)

Pangan Alternatif

SUDAH sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan di samping beras. Seperti sagu untuk masyarakat Maluku dan sekitarnya, jagung untuk masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lainnya, untuk masyarakat atau kelompok suku bangsa lainnya. Bahkan, ubi jalar (hui boled, telo rambat) juga termasuk sebagai sumber pangan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, dengan kebijakan pemerintah, kemudian ditetapkan bahwa sumber pangan tersebut harus seragam dalam bentuk beras, dan sekarang yang disebut “pangan nasional Indonesia” adalah beras. Guna memenuhi kebutuhan sumber pangan nasional, berbagai program di bidang peningkatan dan perluasan tanaman pangan terus digulirkan, misal dengan nama Bimas, Inmas dan sebagainya sampai kepada megaproyek pembukaan sejuta hektar tanah pertanian padi di Kalimantan yang gagal karena pembiayaan.

Hanya karena jumlah penyediaan pangan nasional dari tahun ke tahun tetap belum dapat memenuhi kebutuhan, impor beras menjadi salah satu pilihan sampai sekarang, seperti dari catatan untuk tahun 1998 berjumlah sekitar 3.633.083 ton, padahal setahun sebelumnya (1997) hanya berjumlah 523.626 ton saja. Padahal, Indonesia pernah mendapat julukan sebagai negara pengekspor beras, yaitu tahun 1985 sebanyak 407.258 ton dan tahun 1990 menurun hanya 3.287 ton saja.

Ada upaya untuk mengembalikan diluaskannya keanekaragaman pangan nasional seperti sebelum tahun 1960 yang saat tersebut berlaku, baik dengan singkong, ubi jalar, jagung, sagu, dan sebagainya, kalau pengadaan pangan nasional melalui beras tidak dapat dipenuhi seperti sekarang.

Atau, dikaji ulang pengadaan pangan nasional yang pernah dilakukan pada tahun 1950-an dalam bentuk beras Tekad, atau beras buatan yang tersusun dari bahan Tela (singkong), Ka-cang (khususnya kacang hijau), dan D-jagung. Karena bahan-bahan pembuatan beras Tekad ini memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang lebih kalau dibandingkan dengan beras, seperti kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat, yaitu singkong (146 kl, 1,2 g, 0,3 g, 34,7 g), kacang hijau (345 kl, 22,2 g, 1,2 g, 62,5 g), dan jagung (307 kal, 7,9 g, 3,4 g, 63,6 g) kalau dibandingkan dengan beras (360 kal, 6,8 g, 0,7 g, 78,9 g). Tentu saja bahari baku pembuatan beras buatan yang sekarang akan menjadi kendala untuk sementara adalah jagung yang banyak di antaranya masih impor.

ADA yang melempar gagasan, bagaimana kalau pangan nasional, khususnya untuk masyarakat perkotaan, diganti dengan tepung terigu, karena selain akan menghasilkan berbagai produk unggulan (katanya) juga banyak produknya yang sekarang sudah memasyarakat (maksudnya mulai meluas penggunaannya) seperti roti tawar, terutama mi instan.

Akan tetapi, harus diingat bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang dapat dijadikan tempat pertanian tanaman gandum (bahan baku untuk pembuatan tepung terigu) di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi. Artinya, gandum tersebut dapat tumbuh di Indonesia, tetapi kalau kemuclian hasilnya dihitung secara ekonomi, lebih banyak merugi daripada menguntungkan. Karena gandum, juga kapas, misalnya, bukan jenis tanaman kawasan tropis seperti Indonesia. Hal yang sama juga untuk kedelai. Jadi, tidak heran kalau Indonesia harus mengimpor sekitar tiga juta ton gandum (saat itu 1 dollar AS adalah Rp 5.000) memerlukan devisa sekitar Rp 8,1 trilyun, serta subsidi berjumlah Rp 3,4 trilyun. Padahal, tepung terigu bukan masalah pokok kebutuhan sumber tepung di Indonesia, sehingga kalau jumlah subsidi tersebut dialirkan untuk pembelian bahan pangan utama (beras), maka jumlahnya akan sangat berarti bagi masyarakat Indonesia.

H Unus Suriawiria

Sumber: KOMPAS, RABU, 25 SEPTEMBER 2002