Akankah kelak wisatawan menatap nanar terpesona ke arah pencakar-pencakar langit raksasa New York yang berkarat, seperti kita kini menatap reruntuhan kota-kota Maya yang digayuti rimba?

Jared Diamond

Pertanyaan itu diajukan Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive (2005). Pertanyaan serupa layak kita ajukan pada megahnya gedung tinggi di Jakarta. Seperti kita ketahui, Nusantara memiliki banyak reruntuhan bangunan kuno yang menandai kehancuran masa lalu. Tidak mungkinkah berulang di masa depan?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Diamond, keruntuhan peradaban masa lalu banyak dipicu oleh faktor bunuh diri ekologis (ecocide): manusia tanpa sengaja menghancurkan sumber daya lingkungan andalannya.

Fenomena bunuh diri ekologis umumnya dimulai dengan penggundulan hutan dan penghancuran habitat, masalah tanah (erosi, penggaraman, dan hilangnya kesuburan tanah), masalah pengelolaan air, perburuan satwa dan penangkapan ikan berlebih, efek spesies yang didatangkan terhadap spesies asli, pertumbuhan populasi manusia, dan peningkatan dampak per kapita.

Bisa kita lihat bahwa arah pembangunan kita saat ini menapaki delapan jalan ecocide itu. Setidaknya itulah yang terjadi di ekologi Pulau Jawa, terutama Jakarta, yang memasuki fase kritis.

Penurunan muka daratan Jakarta progresif rata-rata 7,5 sentimeter (cm) per tahun. Bahkan, di beberapa bagian Jakarta Utara, daratannya ada yang turun hingga 20 cm per tahun. Penyedotan air tanah berlebih dianggap sebagai penyebab utama, selain beban bangunan dan infrastruktur yang terus menekan.

Jakarta masih bertahan hingga saat ini karena topangan kawasan tetangga. Tanpa kiriman makanan dan air dari luar, Jakarta sudah lama kolaps. Jelas kota ini tak mandiri, bahkan dalam mengelola sampahnya. Berbondongnya penduduk Jakarta setiap hari libur mencari udara segar adalah cermin betapa buruknya kualitas lingkungan hidup di kota ini.

Apakah ini gejala umum megapolitan modern?

Mari kita bandingkan Jakarta dengan megapolitan lain seperti Tokyo. Ibu kota Jepang ini kepadatan penduduknya dua kali lipat Jakarta. Namun, di antara pencakar langit Tokyo, dengan mudah kita menemukan hutan kota atau taman bermain anak gratis.

Oase di belantara gedung kota Tokyo ini rata-rata bisa dijangkau dengan jalan kaki atau sepeda. Bunyi serangga dan kicau burung pun masih kerap terdengar dari taman-taman kota berpendududuk 32 juta jiwa itu. Bagi yang haus, tersedia air keran layak minum di taman-taman atau di setiap stasiun kereta.

Persoalan Jakarta bukannya kepadatan penduduk atau keterbatasan ruang, melainkan lebih pada pengelolaan ruang yang tidak efisien. Persoalan ini berakar pada kesalahan dalam memahami pembangunan yang meninggalkan kelestarian lingkungan.

Pemulihan ekologi

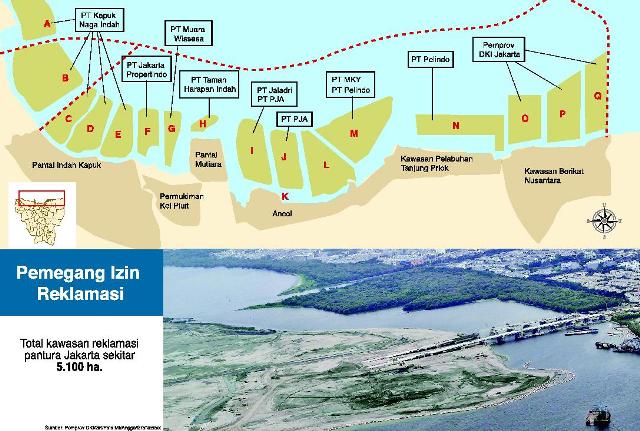

Alarm ecocide Jakarta itu sebenarnya telah lama dibunyikan, tetapi arah pembangunan penentu kebijakan tetap saja abai. Reklamasi Teluk Jakarta adalah contoh cara pandang ini.

Salah satu alasan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Teluk Jakarta tercemar berat limbah 13 sungai sehingga sebaiknya diuruk saja (Kompas, 3/2/2016). Jika persoalannya pencemaran, solusinya jelas bukan reklamasi, tetapi restorasi ekologi sebagaimana dipraktikkan Chesapeake Bay di Maryland, Amerika Serikat.

Restorasi di Chesapeake Bay mengembalikan kualitas ekologi kota pelabuhan yang dulu sangat tercemar ini. Tiga dekade pemulihan ekologi, nelayan bisa kembali mengambil aneka hasil laut yang sehat di pelabuhan. Bahkan, penduduk kota belakangan mendapat nilai lebih dengan hidupnya wisata pesisir.

Reklamasi jelas bukan solusi untuk ekologi, justru sebaliknya akan memberi beban baru bagi lingkungan Jakarta. Pembuatan 17 pulau baru hanya akan memperlambat aliran air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta.

Tokyo pun melakukan reklamasi untuk membangun kawasan Bandara Internasional Haneda. Namun, reklamasi berlangsung hati-hati untuk menyediakan fasilitas publik, bukan membuat hunian mewah. Mungkin yang hendak ditiru reklamasi Teluk Jakarta adalah deretan pulau-pulau berbentuk pohon palem di Dubai, Uni Emirat Arab, yang memang untuk orang kaya. Reklamasi model Dubai jelas akan menambah kesenjangan sosial-problem besar Ibu Kota kita. Ke mana pula puluhan ribu nelayan Teluk Jakarta akan dipindahkan?

Gejala umum penderita sindrom ecocide adalah ilusi bahwa alam memiliki daya lenting tak terbatas sehingga bebas dieksploitasi. Mahatma Gandhi mengingatkan, bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan sedikit orang.–AHMAD ARIF

——————-

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2016, di halaman 14 dengan judul “”Ecoside””.