Target untuk menekan kenaikan suhu global tidak melampaui 1,5 derajat celsius pada 2030 sulit terwujud seiring kegagalan mengerem kenaikan emisi gas rumah kaca. Selain dituntut lebih progresif mematok target penurunan emisi, Indonesia wajib menyiapkan strategi adaptasi terhadap dampak krisis iklim.

Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) terbaru memperingatkan, target penurunan emisi gas rumah kaca menjauh dari target. Kecuali emisi gas rumah kaca global turun 7,6 persen tiap tahun antara tahun 2020 dan 2030, dunia akan kehilangan kesempatan menekan kenaikan suhu maks 1,5 derajat celsius sebagaimana Kesepakatan Paris.

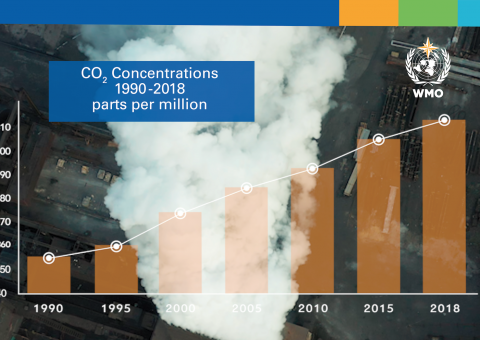

–Tren peningkatan emisi gas rumah kaca global. Sumber: WMO

–Tren peningkatan emisi gas rumah kaca global. Sumber: WMO

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Faktanya, emisi justru naik rata-rata 1,5 persen per tahun selama satu dekade terakhir atau setara dengan 55,3 miliar ton karbon dioksida pada 2018. Jika tren itu berlanjut, kenaikan suhu global akan mencapai 3,2 derajat celsius. ”Kenaikan suhu itu pasti akan membawa konsekuensi besar terhadap iklim,” kata Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Siswanto, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Data yang dirilis Badan Meteorologi Dunia (WMO) menyebutkan, tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 sebagai empat tahun terpanas yang pernah tercatat. Data itu menyebutkan, tahun 2018 sudah lebih panas 1 derajat celsius dibandingkan dengan tahun 1900-an.

Di Indonesia, peningkatan suhu saat ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Kajian Siswanto terhadap tren suhu di Jakarta sejak tahun 1866 hingga 2012 menunjukkan, peningkatan suhu mencapai 1,6 derajat celsius.

Tren kenaikan suhu di Indonesia meningkatkan ektremitas cuaca dan bencana hidrometeorologi. Hujan lebat berdurasi pendek (1-3 jam) di Jakarta telah meningkat signifikan secara statistik. Adapun hujan berdurasi menengah (4-6 jam), dan durasi lama (lebih dari 6 jam), juga meningkat.

Memicu bencana

Kajian terbaru dari The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation menunjukkan, pemanasan global menyebabkan mekanisme iklim yang kian berbahaya di Samudera Hindia. Hal itu kemudian berperan dalam bencana kebakaran hutan di Australia dan banjir di Afrika tahun ini.

BMKG dan sejumlah lembaga meterologi dunia mencatat, Indian Ocean Dipole (IOD) mencapai rekor positif tahun ini. Fenomena ini juga diperkirakan muncul kembali lebih sering dan lebih ekstrem ketika suhu permukaan laut naik.

Fenomena IOD diidentifikasi dengan indeks Dipole Mode yang menyatakan beda suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat atau timur Afrika dan barat Sumatera. Siklus IOD mirip El Nino dan La Nina di Pasifik, punya anomali positif dan negatif. IOD positif menandakan suhu muka laut barat Sumatera lebih dingin daripada bagian lain di timur Afrika.

Adanya IOD positif memicu upwelling atau gerak air laut dari bawah ke permukaan di selatan Jawa menguat sehingga air permukaan laut lebih dingin. Akibatnya, uap air dan potensi hujan berkurang sehingga ada kekeringan di selatan dan barat Indonesia.

Menurut Siswanto, kaitan IOD positif dengan upwelling kuat di selatan Jawa dan kenaikan jumlah titik panas di Sumatera pada 2015. Saat itu kekeringan diperparah El Nino kuat. Kali ini, El Nino lebih lemah, namun IOD positif dan hal ini memicu kekeringan jadi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.

Fenomena IOD positif ini juga menyebabkan permukaan laut di lepas pantai Afrika memanas, memicu peningkatan hujan. Sementara suhu di Australia turun menyebabkan cuaca lebih kering dan kebakaran hutan. Fenomena serupa terjadi di Indonesia.

Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Koni Samadhi mengatakan, negara-negara di dunia belum bersepakat dan memiliki kepentingan berbeda menyikapi perubahan iklim yang perundingannya akan kembali digelar di Madrid awal Desember 2019. Misalnya, negara-negara dengan pulau kecil, seperti Palau, yang terancam tenggelam sudah habisan-habisan bersuara. Namun, sejumlah negara dengan emisi terbesar belum menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi.

Laporan UNEP menyebut, Amerika Serikat bersama Brasil dan Jepang sebagai penyumbang emisi paling besar. Ketiganya gagal mencapai target kontribusi nasional (NDC) untuk menurunkan emisi. Bahkan, Amerika Serikat telah mengisi dokumen pengunduran diri dari Kesepakatan Paris dan menyampaikan akan meningkatkan produksi bahan bakar fosilnya.

Menghadapi ketidakpastian perundingan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), menurut Nirarta, Indonesia dituntut menyiapkan jangka panjang. ”Kita harus punya rencana untuk menghadapi skenario berapa nanti kenaikan suhu dan kenaikan permukaan laut dan dampak lain dari krisis iklim ini, termasuk bagaimana adaptasinya,” katanya.

Oleh AHMAD ARIF

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 29 November 2019