Perubahan iklim mustahil ditanggapi dengan strategi jangka pendek. Namun, hingga kini belum tampak aksi mitigasi dan upaya beradaptasi terhadap iklim dalam jangka panjang. Padahal, ketidakteraturan iklim makin tinggi dengan ancaman bencana hidrometeorologi meningkat intensitas dan frekuensinya.

Perubahan iklim merupakan fenomena jangka panjang, maka mustahil ditanggapi dengan strategi jangka pendek. Tanpa banyak pertanyaan, kecuali Presiden Amerika Serikat dan Brasil, hasil dialog Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) berupa Laporan Khusus15 atau SR15 pun diterima.

Laporan berisi peringatan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus masukan bagi para penentu kebijakan dunia itu

bakal menjadi rujukan dalam negosiasi Konferensi Perubahan Iklim di Katowice, Polandia, mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengutip isi SR15, Direktur Eksekutif World Resources Institute Indonesia Nirarta Samadhi menggarisbawahi. ”Sayangnya kita tidak di jalan benar.

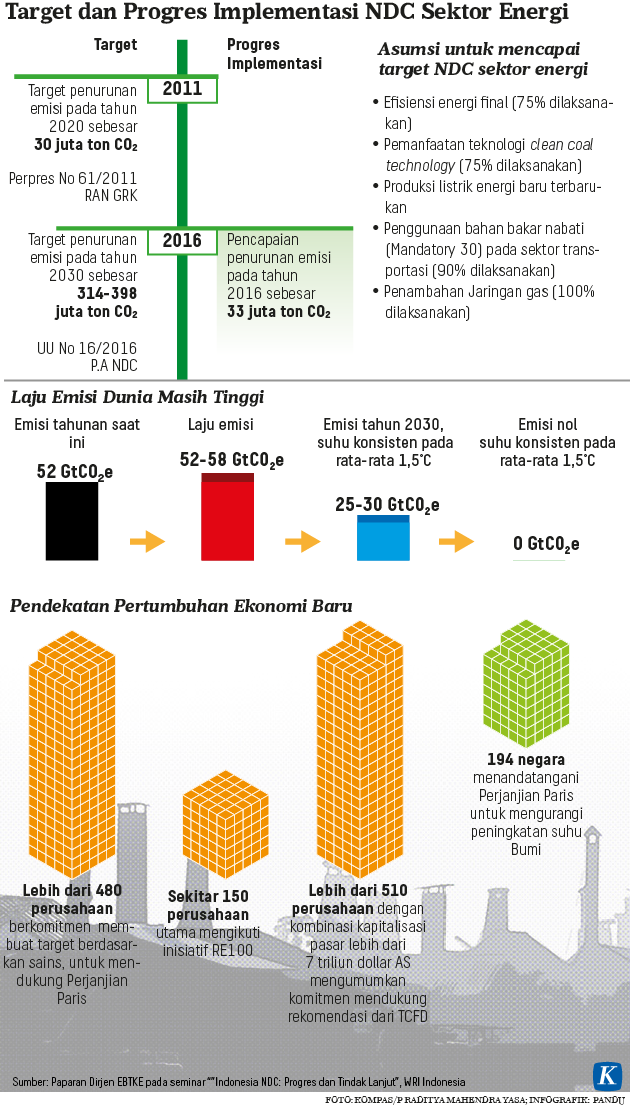

Emisi kita kini 52 gigaton ekuivalen CO2 (karbon dioksida). Dengan tren ini, kita menuju ke 58 gigaton ekuivalen CO2 pada 2030,” ujarnya dalam diskusi ”Strategi Iklim Jangka Panjang Indonesia” yang diprakarsai WRI, Selasa (6/11/2018), di Jakarta.

Emisi kita kini 52 gigaton ekuivalen CO2 (karbon dioksida). Dengan tren ini, kita menuju ke 58 gigaton ekuivalen CO2 pada 2030,” ujarnya dalam diskusi ”Strategi Iklim Jangka Panjang Indonesia” yang diprakarsai WRI, Selasa (6/11/2018), di Jakarta.

Konferensi Para Pihak (COP) ke-23 tentang Perubahan Iklim di Bonn, Jerman, melahirkan Dialog Talanoa, tiga pertanyaan retorika yang amat tepat. Di mana posisi kita sekarang? Ke mana kita menuju? Bagaimana cara mencapainya? Pertanyaan pertama Dialog Talanoa terjawab dengan laporan IPCC. Kita berada di posisi kritis yang mengancam keberlanjutan kehidupan di planet Bumi.

Perubahan iklim akan memperluas penyakit tropis, mengancam ketersediaan pangan dunia, mendorong pengungsian massal mencapai ratusan juta orang. Dampak lain adalah kelangkaan air melanda dunia, serangga, hingga mamalia terancam kepunahan, dan es di kutub makin menghilang.

Di sisi lain, tingkat ketidakteraturan iklim akan makin tinggi dengan ancaman bencana hidrometeorologi meningkat intensitas dan frekuensinya seperti badai, gelombang tinggi, dan banjir bandang. Laporan itu akan mendorong percepatan penerapan kebijakan untuk pengurangan emisi karbon.

”Kalau kita sepakat (naik) 1,5 derajat celsius, harusnya kita ada di tingkat emisi 30 gigaton ekuivalen CO2 pada 2030. Namun dengan tingkat emisi seperti kali ini, kita akan mencapai emisi 52-58 gigaton ekuivalen CO2. Intinya, kita punya gap cukup besar. Jadi mereduksi saja tak cukup,” kata Nirarta. Untuk menahan kenaikan hanya pada 1,5 derajat celsius, ditargetkan terjadi emisi nol pada pertengahan abad ini. Emisi nol mengandung pengertian emisi yang dilepaskan sama dengan emisi yang diserap.

Pencapaian NDC

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan, saat ini aksi iklim jangka panjang Indonesia belum terlihat secara jelas bagaimana cara mencapainya. Indonesia melalui kontribusi nasional (nationally determined contributions/NDC) menyusul Perjanjian Paris, akan menurunkan emisi 29-41 persen emisi dibandingkan tingkat emisi kalau tak ada perubahan kebijakan (business as usual/BAU). Penurunan 41 persen apabila ada bantuan dari negara luar.

”Sekarang ini kita hanya bicara target 29-41 persen, tapi bagaimana deliver (mencapainya), 29 persen itu apa saja sih, 41 apa aja sih,” ujarnya. Dalam NDC, sektor yang terlibat antara lain sektor industri, kehutanan, limbah, energi, dan pertanian.

Namun, sejumlah pihak diliputi kebingungan tentang target penurunan itu dan kaitannya dengan program mereka di tiap sektor. Menurut dia, NDC terancam sekadar menjadi semacam kewajiban sebagai salah satu negara peratifikasi Perjanjian Paris. Persoalannya, NDC harus segera diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.

Ada dua hal penting untuk menjawab hal tersebut. Pertama, koordinasi untuk menjalankan NDC harus jelas. Siapa yang jadi sektor utama sebagai penggeraknya, sektor apa saja dan lembaga mana yang terlibat.

Di tiap sektor harus jelas siapa yang memiliki otoritas menentukan. Lantas, secara keseluruhan, NDC di tingkat nasional harus ada kepemimpinan yang jelas. Kepemimpinan presiden dibutuhkan untuk ini. ”Kalau presiden tak pernah berbicara tentang perubahan iklim dan tak memberi arahan, ya repot,” katanya.

Kedua, Fabby menyoroti soal rasa memiliki dan dukungan dari semua instansi serta sektor di pemerintahan. Persoalannya tidak semua punya rasa memiliki NDC. Bahkan, di antara direktur jenderal tidak saling tahu tentang NDC karena perkara itu hanya terkait di direktorat tertentu.

Bukan hanya antarinstansi tingkat pemerintah pusat yang terdapat kebingungan. Yuyun Harmono dari Walhi mengingatkan tentang masalah di tingkat subnasional. Program pencapaian NDC bisa tidak dapat diterapkan di daerah karena tak ada nomenklatur pendukung. Contohnya, tak semua pemerintah daerah memiliki instansi sama nomenklaturnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Kementerian Perindustrian.

”Selama ini pemda selalu tidak dilibatkan dalam urusan perubahan iklim sehingga mereka tidak ada beban. Misalnya, kebun sawit paling besar di

Riau dan emisi lahan paling besar dari Riau, tetapi bebannya selama ini dibagi rata. Seharusnya beban penurunan emisi dibagi sesuai emisi daerahnya,” ujarnya.

Meski demikian, ada titik terang karena saat ini dana desa sudah bisa digunakan untuk membangun pembangkit listrik berskala kecil yang berarti rendah emisi.

Di luar itu semua, secara tak langsung Fabby mengingatkan agar semua aktivitas pemerintah dan aktor-aktor nonpemerintah didata. Sebab, dari suatu kegiatan bersama, bisa jadi nilai penurunan karbon tidak bisa diklaim untuk NDC karena telah diambil dan dijual pihak luar ataupun mitra kerja.

Di luar itu semua, saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merancang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Menurut Arief Wijaya dari WRI Indonesia, dengan skema itu, diharapkan pembangunan rendah emisi terintegrasi dan pembangunan tidak akan lagi bergerak secara sektoral.

Sebuah upaya dan kerja radikal perlu dilakukan apabila kita serius ingin mencapai target NDC serta turut berkontribusi menyelamatkan Bumi dari kenaikan suhu 1,5 derajat celsius.–BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Sumber: Kompas, 11 November 2018