Sebagai produk kebudayaan, tenun tak bisa dilepaskan dari manusia yang membuatnya. Karena diwariskan turun-temurun lewat jalur ibu, tenun menyimpan sejarah migrasi manusia. Ini seperti perjalanan DNA mitokondria, yang jadi dasar para ahli genetika melacak asal-usul dan migrasi nenek moyang manusia di masa lalu.

Sariat Libana (47) duduk bersila di atas dipan sambil mengawasi tiga perapian dengan bejana berisi aneka ramuan daun, akar-akaran, dan kulit kayu. Sebagian ramuan itu dikumpulkan dari pekarangan rumahnya di Kampung Hula, Desa Alor Besar, 30 kilometer dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagian lagi, bahannya diambil suaminya, Muhamad Libana (46), dari hutan.

Beberapa kali Sariat memberi arahan ke anak buahnya, para perempuan paruh baya, agar mencelupkan gumpalan benang ke bejana. Benang yang putih lalu berubah warna, mulai dari biru, kuning, sampai merah, dengan beberapa lapis ketebalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itulah ritual awal yang disiapkan Sariat sebelum memulai membuat kain tenun ikat tradisional. Sariat adalah sedikit dari ribuan perajin tenun ikat yang masih mempertahankan teknik perwarnaan alam.

Tak hanya mewarisi tradisi lama, ia juga menciptakan ramuan-ramuan baru sehingga menciptakan variasi warna dengan bahan alam. Atas kemahirannya ini, Sariat jadi salah satu mentor pewarna alam bagi para perajin tenun tradisional lain di NTT.

“Sekarang saya bisa membuat 203 warna benang dengan bahan-bahan alam. Kalau pewarna alam yang diwariskan dari orang tua dulu hanya tujuh warna,” katanya. Tujuh warna itu dikombinasikan dari akar mengkudu yang memberi warna merah atau coklat, kulit bakau juga memberi warna merah, dan daun nila atau indigo untuk biru. Kunyit untuk warna kuning, dan biji asam untuk warna hitam.

Bagi Sariat, memakai pewarna alam untuk kain tenun merupakan amanah yang harus dijaga, sebagaimana pentingnya menjaga motif tenun tradisional, selain penggunaan bahan dari kapas alami. Meski aneka motif dan benang baru saat ini berkembang, motif-motif tradisional tetap jadi yang utama.

Bagi Sariat, memakai pewarna alam untuk kain tenun merupakan amanah yang harus dijaga, sebagaimana pentingnya menjaga motif tenun tradisional, selain penggunaan bahan dari kapas alami. Meski aneka motif dan benang baru saat ini berkembang, motif-motif tradisional tetap jadi yang utama.

“Saat ini mungkin penenun dari satu desa bisa meniru motif dari desa lain, tapi dulu itu tak bisa. Setiap desa, bahkan tiap keluarga, memiliki motif berbeda. Tenun adalah penanda identitas keluarga dan tidak bisa sembarangan dibuat,” tuturnya.

Menurut Jasper dan Pirngadie dalam bukunya tentang tenun Nusantara (1912), proses menenun yang di masa berkembang meluas di hampir semua wilayah Nusantara merupakan ritual sakral, terutama bagi perempuan. Sejak dari pencarian bahan, pewarnaan, hingga pemintalan benang dan penenunan memiliki ritual yang dijaga. Di banyak daerah, roh leluhur dipanggil saat berlangsung pewarnaan benang.

Pola yang diwariskan

Tenun adalah pusaka perempuan. Namun, lebih dari itu, dia juga menyimpan jejak pengetahuan, bahkan asal-usul yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. “Seperti bahasa, motif kain tenun biasa diwariskan melalui jalur ibu. Jadi, sebagaimana pola bahasa, motif tenun bisa menunjukkan kekerabatan, bahkan asal-usul populasi,” kata Herawati Sudoyo Supolo, ahli genetika Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Herawati dan tim berada di Alor untuk mengetahui keterkaitan motif genetik dengan kebudayaan masyarakat, termasuk bahasa, selain tenunannya.

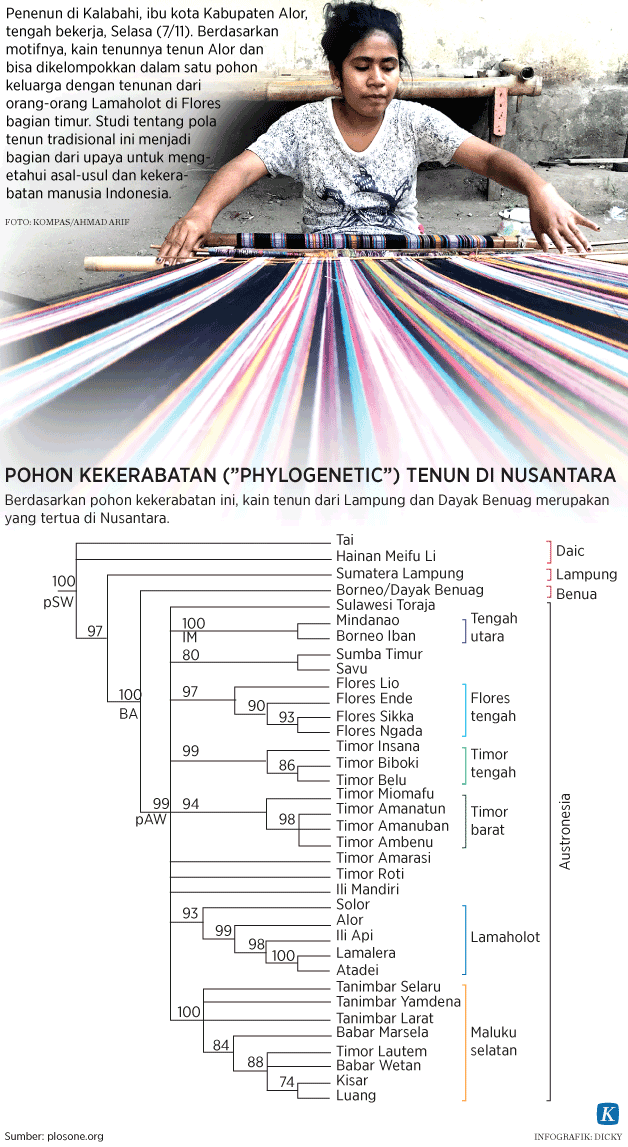

Studi tentang asal-usul (phylogenetic) kain tenun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah dilakukan Christopher D Buckley (2012). Dengan menganalisis 36 motif tenun ikat dari beberapa wilayah di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, ia menyimpulkan budaya pembuatan kain ini berakar dari kebudayaan neolitik di Asia daratan.

Pembuatan kain tenun ikat ini kemungkinan besar berkembang pesat pada zaman Perunggu dalam budaya Dong-son di lembah Sungai Merah, Vietnam. Penyebaran kain tenun dari Asia daratan ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara ini, seiring penyebaran budaya Dong-son lain, seperti gong. Beberapa motif kain tenun ikat ini diidentifikasi memiliki kesamaan pola di ukiran gong. Motif-motif itu di antaranya bangau, merak, kerbau rawa, rusa, dan berbagai hewan lain. Sebagian motif lain berupa benda buatan manusia, seperti kepala perahu. Motif berikutnya adalah perulangan bentuk-bentuk geometris.

Menurut kajian ini, semua kain tenun di Indonesia jika dirunut pohon silsilahnya memiliki akar dari Hainan (China Selatan) dan Tai Kadai (Vietnam bagian utara). Tradisi ikat di Asia Tenggara berhubungan satu-sama lain dan memiliki leluhur sama, yaitu budaya neolitik dari daratan Asia.

Tertua

Buckley menyimpulkan, pola tenun ikat tertua di Indonesia ditemukan di Lampung dan berikutnya ialah Dayak Benuaq. Tradisi menenun pada orang Lampung dan Dayak Benuaq dibawa penutur Austroasiatik atau dari daratan Asia.

Motif di Lampung dan Dayak Benuaq itu dianggap tua karena memiliki beberapa karakter dasar yang mirip dengan yang ada di Hainan dan Tai Kadai.

Motif tua dari daratan Asia ini diperkirakan datang sebelum 6.000 tahun lalu dengan bentuk cenderung bersifat tidak simetris. Motif lain yang dianggap tua adalah kadal dan buaya. Menurut Herawati, temuan genetika menunjukkan, migrasi penutur Austroasiatik dari daratan Asia ke Nusantara terjadi sebelum mencairnya zaman es, sekitar 10.000 hingga 6.000 tahun lalu.

Berikutnya, tradisi menenun ikat lalu dibawa para penutur Austronesia yang datang belakangan ke sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, hingga NTT. Motif Austronesia cenderung simetris. Migrasi Austronesia terjadi sekitar 5.000 tahun lalu. “Jadi, penyebaran luas tradisi tenun ikat di Nusantara berbarengan dengan masuknya teknologi bercocok tanam orang-orang Austronesia,” kata Herawati.

Pada perkembangan berikutnya, pola tenun ikat banyak dipengaruhi oleh migran dalam periode sejarah. Misalnya oleh orang-orang Gujarat, India, yang membawa motif bunga patola. Motif ini dijumpai meluas dalam kain tenun ikat di Indonesia, dari Sumatera hingga NTT.

Selain motif dari luar, para penenun ikat di Indonesia juga mengembangkan berbagai motif sendiri, sesuai daerah masing- masing. Ini yang membuat Indonesia sangat kaya motif tenun. Jadi, dari selembar kain tenun itu kita bisa melihat identitas, bahkan juga perjalanan panjang nenek moyang kita…–AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 20 November 2017