Pendidikan seharusnya mendorong kemajemukan berpikir. Ini harus didukung sistem pembelajaran yang menghargai kemajemukan agar siswa tidak sekadar cerdas bernalar, tetapi juga cerdas berpikir.

Sistem pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong kemajemukan berpikir. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang cenderung Jawa sentris telah menekan kemajemukan. Praktik pembelajaran juga kurang mendorong cara berpikir kritis dan kreatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasilnya, pendidikan menghasilkan orang pandai tetapi kurang menghargai keberagaman. Hasil kajian Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia pada 2012-2018, misalnya, menunjukkan kecenderungan sikap intoleransi yang menguat di kalangan anak muda terdidik (Kompas.com, 15/11/2019).

Hal itu senada dengan hasil penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di sejumlah sekolah di 34 provinsi pada 2018 serta catatan akhir tahun 2019 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kompas, 2/1/2020). Hasil kajian kedua Lembaga ini menunjukkan peningkatan intoleransi di lembaga pendidikan.

Karlina Supelli, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta mengatakan, pendidikan seringkali kurang mengembangkan nalar. Tak sedikit guru dan dosen sekadar menyampaikan informasi dan mendorong siswa untuk mengingat informasi tersebut.

Model pembelajaran seperti ini hanya mengembangkan nalar yang sangat mentah, yang dalam Taksonomi Bloom merupakan tingkat berpikir yang paling rendah. Sekadar menyampaikan materi kurang mengembangkan akal budi. Padahal, kata Karlina, manusia berpikir dengan akal budi.

“Kita sering heran, orang berpendidikan tinggi kok pemikirannya sangat sempit, intoleran. Ya mohon maaf, dia cerdas bernalar tetapi tidak cerdas berpikir,” kata Karlina dalam webinar bertema Kemajemukan: dari Pemikiran, Kebijakan, hingga Tindakan – Sebuah Refleksi 75 Tahun Pendidikan RI yang diselenggarakan Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (19/8/2020).

Berpikir, kata Karlina, membutuhkan daya akal budi yang luas. Akal budi memungkinkan manusia untuk mengingat, berharap, memercayai, dan terutama berimajinasi. Nalar hanya menjadi bagian dari proses berpikir.

Nalar bersifat diskursif, analitik, yang dibutuhkan dalam pendekatan sains, untuk memilah persoalan, melihat fakta obyektif. Nalar seringkali menjadi sangat tajam, tetapi juga menciutkan kemajemukan. Karena itu, pendidikan seharusnya mengintegrasikan nalar dan akal budi. Sayangnya, pendidikan terlalu menekankan konten.

Konten pun, seperti pengalaman Sovia Hane Untung (24), asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, tidak mendukung kemajemukan Indonesia. Bahan ajar dan buku-buku pelajaran sangat Jawa sentris, siswa NTT diajari membatik sehingga mereka “lupa” mempunyai tais (kain tenun).

“Kami juga diajari membaca dengan buku (bacaan) Ini Budi. Kami di Timor (NTT) tidak ada yang namanya Budi. Pembelajaran seperti itu mengikis budaya kami. Sistem pembelajaran belum memberdayakan siswa,” kata Sovia yang memilih kembali ke Atambua untuk memberdayakan warga di sana melalui lembaga Trash Hero setelah lulus dari Universitas Parahyangan, Bandung.

“Kami juga diajari membaca dengan buku (bacaan) Ini Budi. Kami di Timor (NTT) tidak ada yang namanya Budi. Pembelajaran seperti itu mengikis budaya kami. Sistem pembelajaran belum memberdayakan siswa,” kata Sovia yang memilih kembali ke Atambua untuk memberdayakan warga di sana melalui lembaga Trash Hero setelah lulus dari Universitas Parahyangan, Bandung.

Mengabaikan realitas

Pendidikan yang Jawa sentris cenderung mengabaikan realitas masyarakat, geografis, dan juga budaya Indonesia yang majemuk. Realitas Atambua, Ambon, Sorong, misalnya, berbeda dengan Klaten atau Solo (Jawa Tengah).

“Pendidikan jangan antirealitas. Realitas kita berbeda satu sama lain,” kata Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga Ketua Komisi Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Kecenderungan berpikir tunggal tidak mengembangkan kreativitas. Karena itu, kata Amin, tak heran jika banyak lulusan perguruan tinggi yang cara berpikirnya masih rendah, Lower Medium Order Thinking Skills (LOTs), yaitu sekadar hafalan, memahami, dan mengaplikasi. Padahal, diperlukan Higher Order Thinking Skills (HOTS), yaitu kemampuan analisis, evaluasi, dan penciptaan (kreasi).

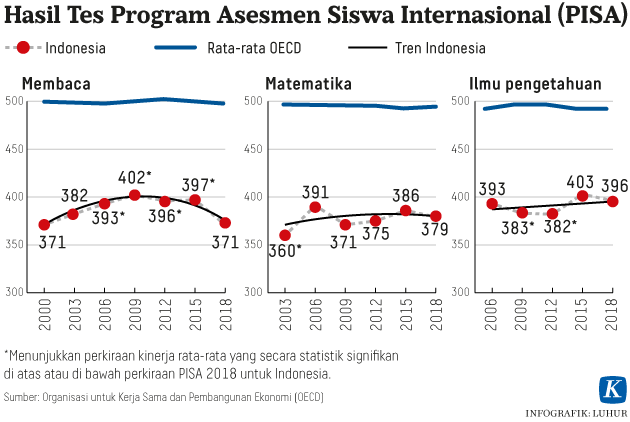

Kondisi tersebut juga tercermin dari hasil tes Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) Indonesia yang selama ini masih di bawah rata-rata skor dunia. Pada 2018, skor literasi 371, di bawah skor dunia yang mencapai 487. Demikian pula skor matematika (379) dan sains (396) juga di bawah skor dunia, yang masing-masing 489 dan 498.

Meski bukan tujuan pembelajaran, skor PISA tersebut seharusnya untuk mendorong pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir kritis (HOTs). “Pendidikan yang kreatif dan kritis sangat cocok untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia. (Sudah) 75 tahun Indonesia merdeka, kok ini agak luntur, padahal kita majemuk,” kata Amin.

Oleh karena itu agar pendidikan tidak menghasilkan cara berpikir tunggal, menurut Amin, guru memegang peran kunci. Guru harus multi referensi, multi perspektif, dialogis, dan juga mengembangkan pendidikan yang integratif antar ilmu.

“Kalau guru atau dosen berperspektif tunggal, itu sumber masalah. Kalau mempunyai 30 siswa ya harus memberi kesempatan kepada 30 siswa. Cara berpikirnya juga harus majemuk. Mengajar itu bukan tunggal jawabannya. Bukan lima tambah lima sama dengan sepuluh, tetapi sepuluh itu berapa ditambah berapa (saja),” kata dia.

Guru, menurut Baihajar Tualeka, inisiator perdamaian di Maluku yang juga aktivis Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak, harus kreatif mendesain metodologi pembelajaran sesuai kondisi siswa. Tujuannya agar anak dapat belajar dengan bahagia.

“Ajak anak belajar dari alam sekitar untuk meningkatkan daya kreasi mereka dan menumbuhkan rasa berpikir, nilai-nilai kepekaan sosial harus diintegrasikan,” kata dia.

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, dalam pengantar diskusi mengatakan, praktik pembelajaran memang masih minim kreativitas. Praktik pembelajaran sering berbasis pada buku yang satu, jawaban yang satu, tidak mengembangkan pikiran “mengapa”. Sebagaimana temuan tim peneliti Smeru dalam Program RISE Indonesia, anak-anak Indonesia bersekolah tetapi belum belajar.

Oleh YOVITA ARIKA

Editor: ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Sumber: Kompas, 21 Agustus 2020