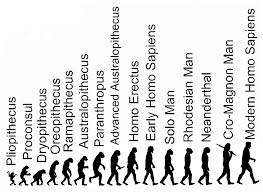

Dalam sejarah ilmu pengetahuan, teori evolusi adalah gelombang terdahsyat yang mengguncang kemapanan teologi, terutama agama-agama Samawi yang mendasarkan penciptaan manusia pada proses penciptaan yang bersifat ilahi.

Pertentangan tersebut terus berlanjut, lama berselang, sampai memengaruhi kebijakan pendidikan di Amerika Serikat sejak awal tahun 1900-an sampai tahun 1999 saat kurikulum teori evolusi dihapuskan di Negara Bagian Kansas, Amerika Serikat, tahun 1999 (I Have Landed, Stephen Jay Gould-2002).

Penolakan terhadap teori evolusi tak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Darwinian dan para ahli teologi. Penolakan secara frontal dinilai merupakan sikap yang dangkal. ”Tak ada satu pun teori sains, termasuk evolusi, yang merupakan ancaman bagi agama—karena dua alat utama untuk memahami kemanusiaan ini bekerja saling melengkapi (bukan berlawanan) dalam ranah pijakan dasarnya yang amat berbeda, sains sebagai pencari kondisi faktual alam, agama sebagai alat pencari makna spiritual dan nilai-nilai etika” (Gould, 2002).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

John F Haught dalam God After Darwin mengungkapkan ”teologi evolusi”—di mana teori Darwin dipahami sebagai perluasan horizon sebagai batu loncatan kepada visi Tuhan yang lebih menyegarkan (Haught, 2002).

Saat ini isu pemanasan global dan perubahan iklim telah menyentuh pada isu kelangkaan sejumlah spesies. Banyak penelitian memproyeksikan kemungkinan akan punahnya sejumlah spesies. Salah satu penyebabnya adalah kecepatan evolusi yang tak mampu mengejar perubahan habitat akibat kenaikan suhu bumi.

Penjelasan Darwin tentang evolusi, mereka yang memenangi perjuangan untuk hidup (struggle for life) adalah mereka yang lebih unggul dan lebih kuat, survivor for the fittest, akan diuji dalam sebuah perubahan habitat yang lebih ekstrem. Tantangan yang dihadapi bukan lagi semata pesaing dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan, melainkan kenaikan suhu secara ekstrem.

John J Wiens, ahli ekologi dan biologi evolusi dari College of Science University of Arizona, Tucson, AS, menyatakan, ”Biasanya, spesies mampu beradaptasi pada kondisi iklim pada tingkatan sekitar satu derajat celsius dalam satu juta tahun.” Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) memprediksi, kenaikan suhu bisa mencapai 4 derajat celsius pada akhir abad ini, tahun 2100, dibandingkan dengan tahun 1850-an.

Suhu dan tingkat curah hujan adalah dua faktor penting untuk kehidupan flora dan fauna. Pemanasan global membawa perubahan ekstrem pada dua faktor alam tersebut. Ketersediaan pakan (misal: rumput) dan air semakin langka.

Naluri makhluk hidup untuk tetap bertahan (survive), selain membutuhkan daya adaptasi tinggi, juga membutuhkan tindakan tertentu untuk penyelamatan diri, di antaranya bermigrasi—menuju wilayah yang bisa menjadi habitat barunya—antara lain suhu yang sesuai dan ketersediaan pangan yang mencukupi.

Sayangnya, tak semua fauna dan flora maupun manusia memiliki pilihan untuk habitat barunya. Spesies yang hidup di puncak gunung tak lagi memiliki pilihan berpindah ke lokasi lain. Sementara perubahan ekosistem akibat aktivitas ekonomi manusia telah mempersempit ruang hidup, memperkecil pilihan untuk menemukan habitat barunya.

Sayangnya, tak semua fauna dan flora maupun manusia memiliki pilihan untuk habitat barunya. Spesies yang hidup di puncak gunung tak lagi memiliki pilihan berpindah ke lokasi lain. Sementara perubahan ekosistem akibat aktivitas ekonomi manusia telah mempersempit ruang hidup, memperkecil pilihan untuk menemukan habitat barunya.

Pemanasan global dan perubahan iklim telah membawa kembali teori evolusi dalam upaya menjawab pertanyaan: seberapa banyak makhluk hidup yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrem akibat pemanasan global (yang juga melahirkan perubahan iklim ekstrem).

Kini, kita semua makhluk hidup yang pada mulanya berasal dari satu asal muasal—organisme bersel tunggal—menghadapi satu tahapan evolusi yang tak lagi alamiah (pemanasan global yang antropogenik, yang disebabkan aktivitas manusia). Maka, ruang pembuktian teori evolusi pun semakin terbuka. Pertanyaannya, siapa akan bertahan dan bagaimana?–BRIGITTA ISWORO LAKSMI

—————–

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 September 2015, di halaman 14 dengan judul “Evolusi”.