Suharsono, profesor riset Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, masih teringat betul ketika awal-awal menyelam pada 1980-an kerap menjumpai lebih dari satu hiu dalam setiap penyelaman. Perjumpaan dengan predator puncak di lokasi-lokasi penyelaman baru itu salah satu momen yang awalnya membuatnya dag-dig-dug.

Namun kini, ”Bapak Terumbu Karang” di Indonesia itu menyadari, ketakutan terbesar itu baru dialaminya akhir-akhir ini, yakni si penguasa laut itu menjadi sulit ditemukan lagi di perairan laut di alam.

Perairan Morotai di Maluku Utara masih memiliki kesehatan ekosistem terumbu karang yang baik. Ini ditunjukkan dengan kehadiran ikan hiu sirip hitam (black tip) dalam penyelaman di beberapa titik selamnya. Seperti Kamis (13/9/2018) sekelompok ikan hiu sirip hitam menyambut penyelam di perairan Pulau Mitita, sekitar 40 menit dari Daruba (Ibukota Kabupaten Morotai). Menurut rencana, perairan ini serta beberapa area lain di Morotai akan menjadi kawasan konservasi perairan (KKP) untuk memperkuat/memperluas KKP Pulau Rao yang telah dibentuk sejak 2012. KKP Pulau Rao seluas 330 hektar akan diperluas menjadi 58.011 ha yang terdiri ekosistem terumbu karang, mangrove, dan tempat bersarang penyu.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO (ICH)

13 SEPTEMBER 2018

PRESENTASI KEPALA P2O LIPI–Foto presentasi Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Dirhamsyah, Senin (15/4/2019), dalam acara peluncuran dokumen NDF (Non-Detriment Finding) hiu lanjaman (Carcharhinus falciformis).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam peluncuran dokumen NDF, Non-Detrimental Findings, hiu lanjaman (Carcharhinus falciformis), Senin (15/4/2019), di Kantor P20 LIPI Ancol, Jakarta, Suharsono menjelaskan ”ketakutannya” tersebut. ”Hiu merupakan penjaga kesehatan ekosistem laut,” ujarnya.

Hewan bertulang lunak itu memangsa ikan lemah dan sakit serta menjaga populasi ikan pemakan karang tak meledak. Jika hiu tidak ada, keberadaan ikan sakit bisa menularkan penyakit serta populasi ikan pemakan karang menjadi berlebih sehingga mengancam keberadaan hewan karang.

Beberapa referensi menunjukkan, sejak tahun 1950-an, populasi hiu mengalami penurunan tajam. Bahkan, saat ini, tercatat 90 persen spesies hiu telah punah dibandingkan tahun 1950-an tersebut.

Penyebab utama kepunahan itu tak lain adalah penangkapan hiu. Data Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, pada tahun 2008 sebanyak 700.000 ton ikan elasmobranchii (hiu dan pari) ditangkap di seluruh dunia. Indonesia menyumbang 110.000 ton di antaranya.

”Hiu menjadi jenis ikan paling terancam di dunia karena penangkapan berlebih dan tingginya permintaan global,” ungkap Wakil Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Kantor Lingkungan Hidup Jason Seuc.

Karena alasan inilah, USAID menggandeng organisasi masyarakat mendukung LIPI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyusunan NDF.

NDF atau acuan ilmiah pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan spesies hiu ini baru satu-satunya bagi spesies hiu di Indonesia. Dokumen ini diperlukan sebagai langkah kehati-hatian dari aspek biologis, aspek pemanfaatan, aspek konservasi dan upaya pengelolaannya.

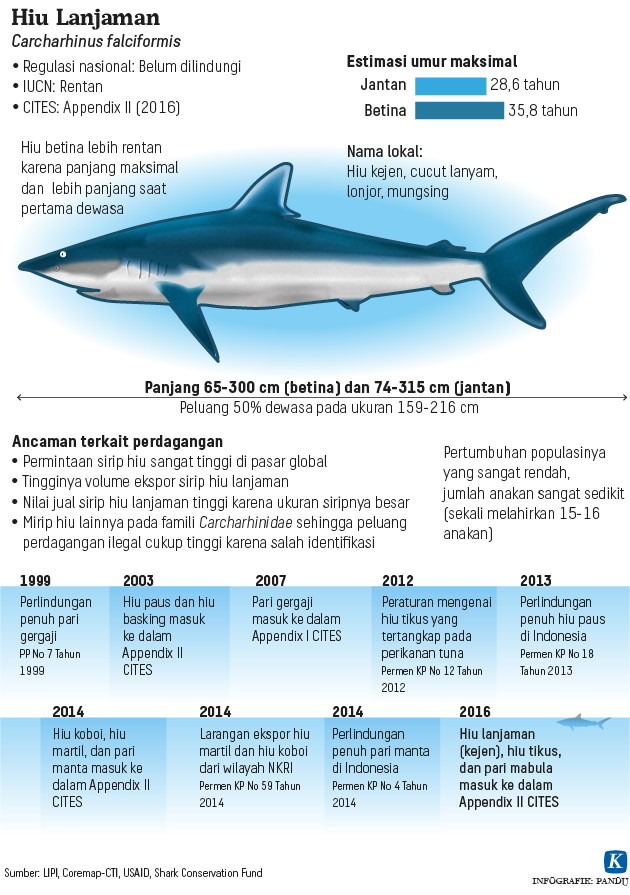

Pengaturan hiu lanjaman atau silky shark yang memiliki nama lokal hiu kejen, hiu cucut lanyam, mungsing, dan lonjor ini diprioritaskan karena penangkapan jenis ini mencapai 40 persen dari seluruh jenis hiu yang biasa ditangkap di Indonesia. NDF ini sangat penting sebagai landasan kebijakan pengaturan kuota tangkap serta kuota ekspor dan distribusi hiu lanjaman dalam negeri.

Hal itu menindaklanjuti status hiu lanjaman yang sejak tahun 2016 dinyatakan dalam Appendix II Konvensi Internasional tentang Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES) dan mulai berlaku pada tahun 2017. Hingga kini, dari 117 jenis hiu di Indonesia, 9 spesies, termasuk hiu lanjaman, telah masuk daftar Appendix II.

Hal itu menindaklanjuti status hiu lanjaman yang sejak tahun 2016 dinyatakan dalam Appendix II Konvensi Internasional tentang Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES) dan mulai berlaku pada tahun 2017. Hingga kini, dari 117 jenis hiu di Indonesia, 9 spesies, termasuk hiu lanjaman, telah masuk daftar Appendix II.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Perairan Morotai di Maluku Utara masih memiliki kesehatan ekosistem terumbu karang yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran ikan hiu sirip hitam (black tip) dalam penyelaman di beberapa titik selamnya. Kamis (13/9/2018), sekelompok ikan hiu sirip hitam menyambut penyelam di perairan Pulau Mitita, sekitar 40 menit dari Daruba (ibu kota Kabupaten Morotai).

Kuota penangkapan

Dengan dasar NDF, Pusat Penelitian Biologi LIPI sejak 22 Oktober 2018 mengeluarkan rekomendasi kuota penangkapan hiu lanjaman maksimal 80.000 ekor untuk tahun 2019. Syarat lain, hiu tersebut berukuran minimal lebih dari 2 meter dan berbobot minimal 50 kilogram. Pada ukuran dan bobot tersebut, diharapkan hiu lanjaman telah melakukan pemijahan beberapa kali.

Batasan ukuran tangkap hiu lanjaman itu ditentukan berdasarkan ukuran matang kelamin pada hiu betina, yaitu 1,8-2 meter. Sementara ukuran matang kelamin pejantan pada kisaran ukuran tubuh 1,5-1,7 meter. Namun, dengan dominasi hasil tangkap C falciformis berjenis kelamin betina dan kemudahan pemantauan/pengawasan, persyaratan ukuran tangkap menggunakan batasan minimal 2 meter.

Dengan penerbitan NDF, bukan berarti perjuangan melindungi hiu telah berhenti. Apalagi NDF ini baru sebatas pada hiu lanjaman yang harus disusul oleh NDF jenis-jenis hiu lain yang perdagangan internasionalnya di Appendix II CITES. Pekerjaan lain justru menumpuk untuk menjalankan NDF agar dokumen ini memiliki dampak pada pelestarian hiu dan kesehatan ekosistem laut.

Sejumlah ”celah” seperti ruang jelajah ataupun habitat hiu ini yang berada di perairan pesisir dan samudra membutuhkan kerja sama pengelolaan secara regional bersama negara tetangga. Sejauh ini, baru Indonesia yang disebut-sebut memiliki dokumen kajian ilmiah ini.

Tantangan lain adalah praktik shark finning atau memotong sirip dan ekor ikan hiu, lalu membuang tubuhnya ke laut. Selain alasan pemborosan sumber daya hayati, karena hanya memanfaatkan 5 persen tubuh dan membuang 95 persen bagian tubuh lain, praktik ini dikecam karena membuat identifikasi jenis hiu menjadi sulit.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH–Sirip ikan hiu dijemur di pinggir jalan di kawasan Gampong/Kampung Nelayan Lampulo, Banda Aceh, Rabu (25/2/2015). Perburuan hiu untuk dijual bagian tubuhnya sering terjadi di Aceh. Sirip-sirip hiu itu biasanya dijual ke luar negeri. Umumnya, sirip hiu dijadikan sebagai bahan baku sup sirip hiu dan obat tradisional China. Kondisi itu mengancam keberadaan hiu.

Hal ini disebabkan jenis hiu lanjaman C falciformis sangat mirip (look alike species) dengan 20-30 spesies lain dalam famili Carcharhidae. Dengan kondisi ini, pemantauan dan pengawasan bisa melemah karena keterbatasan kapasitas petugas serta rentan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku di sektor perikanan.

”Ke depan ini kita perlu pikirkan kalau suatu ketika nelayan hanya bawa siripnya doang, itu apa diperbolehkan? Kalau untuk kontrol tidak bisa karena kita tidak tahu itu jenis apa yang dipotong,” kata Dirhamsyah, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Menurut catatan Kompas, pelarangan shark finning terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Di peraturan ini, shark finning dilarang pada penangkapan di laut lepas atau armada perikanan besar serta tangkapan sampingan (by catch). Padahal, hiu lanjaman juga hidup di pesisir yang menjadi ruang tangkap nelayan tradisional, baik by catch maupun target.

Tantangan lain adalah membagi kuota maksimal 80.000 ekor di tahun ini tersebut kepada tiap provinsi ataupun wilayah tangkap. Sebab, hanya daerah tertentu yang jadi konsentrasi penangkapan hiu, seperti Tanjung Luar di Nusa Tenggara Barat dan Muncar di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dwi Ariyogagautama, Bycatch and Sharks Conservation Coordinator WWF Indonesia, menyarankan agar pengawasan kuota dilakukan dengan memilih lokasi tertentu.

Langkah itu untuk mempermudah pengawasan serta mengelola keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pendataan dan pengidentifikasian spesies hiu. ”Di luar itu, sebaiknya dibuat (sebagai tangkapan) ilegal dulu,” ujarnya.

Teknis pengelolaan di lapangan saat ini sedang dibahas antara KLHK sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di CITES dan KKP yang memiliki petugas di lokasi-lokasi pendaratan ikan.

Sambil menanti kedua institusi ini berbagi tugas sebagai otorita pengelola (management authority), kita sebagai konsumen pun bisa berkontribusi pada penyelamatan hiu dengan menghentikan konsumsi hiu. Seperti hukum ekonomi, apabila permintaan tidak ada, suplai dan penangkapan pun akan berhenti dengan sendirinya.

Oleh ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 21 April 2019