Gerakan perempuan tidak hanya di tataran elitis. Banyak gerakan perempuan di akar rumput yang kini hadir sebagai aktor dengan multi-identitas, menjadi subyek yang multidimensional.

Sembilan Kartini dari Pegunungan Kendeng menjadi sosok penting ketika mereka pada 21 Januari lalu mendapatkan anugerah Yap Thiam Hien Award sebagai bagian dari kelompok aktivis Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng. Mereka sosok yang turut tampil di depan bersanding dengan kaum laki-laki dalam mempertahankan ruang hidup mereka yang terancam oleh pendirian pabrik semen.

Aksi perempuan Kendeng, sebagai bagian dari kiprah perempuan Indonesia, tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. ”Apa yang terjadi dengan perempuan saat ini punya endapan yang panjang,” ujar Mia Siscawati, dosen Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, dalam wawancara di Bogor, Minggu (21/4//2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

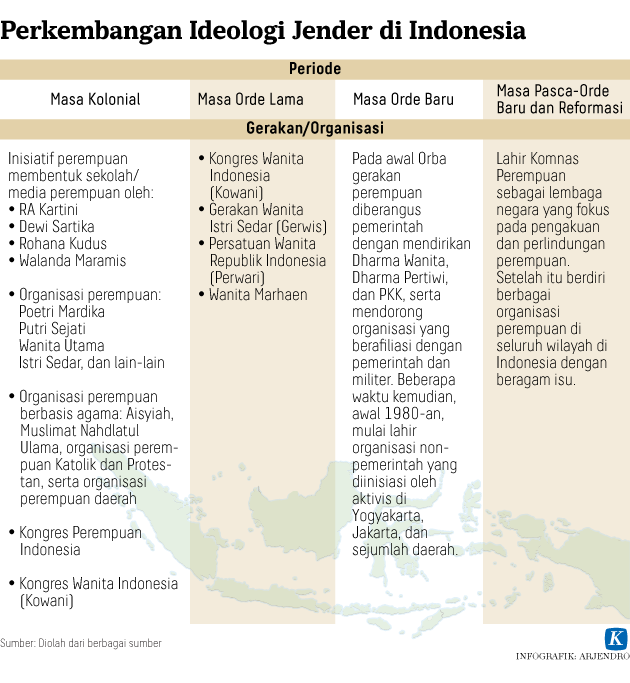

Gerakan perempuan di Indonesia sebagai suatu aksi kolektif berkembang sebagai respons ideologi yang muncul di setiap era dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ada empat masa dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu masa kolonial yang melahirkan ideologi ibu rumah tangga oleh pemerintah kolonial. Di era ini juga muncul aktivis perempuan nasionalis yang membawa ideologi emansipasi perempuan dan ibu bangsa.

Gerakan perempuan di Indonesia sebagai suatu aksi kolektif berkembang sebagai respons ideologi yang muncul di setiap era dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ada empat masa dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu masa kolonial yang melahirkan ideologi ibu rumah tangga oleh pemerintah kolonial. Di era ini juga muncul aktivis perempuan nasionalis yang membawa ideologi emansipasi perempuan dan ibu bangsa.

Di masa Orde Lama muncul ideologi ”ibu bangsa”, Orde Baru dengan ideologi ”ibuisme Orde Baru”, serta masa pascareformasi lahir ideologi kesetaraan jender dan domestikasi perempuan. ”Pada masa kolonial dan Orde Lama menarik karena mencapai puncaknya karena Gerwani anggotanya bisa mencapai 1,5 juta orang. Dari segi jumlah bisa menjadi yang terbesar di Asia,” ujar Mia.

Di era Orba gerakan perempuan muncul karena mobilisasi, seperti aktivis PKK dan Dharma Wanita. Menurut Lies Marcoes, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab), ”Organisasi seperti itu tak mengajarkan perempuan kritis atas penindasan berbasis pembakuan peran jender, laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga, dan menempatkan istri sebagai pendamping.”

Kondisi tersebut mendapat kritik para aktivis feminis, terutama karena organisasi perempuan masa itu eksistensinya hanya sebagai kaki tangan pembangunan, seperti Keluarga Berencana, bahkan jadi alat politik. PKK di era reformasi kehilangan perannya.

Setelah ditinggal PKK, hadir organisasi perempuan yang elitis primordial/kesukuan dan agamis yang isinya kelompok keluarga dan agama. Namun, ”Di tengah organisasi perempuan elitis sesungguhnya ada sejumlah organisasi yang bergerak di akar rumput,” kata Lies.

Pergeseran terjadi ketika muncul gerakan penumbangan Orba, seperti aktivitas Suara Ibu Peduli tahun 1998 yang didukung para anggota PKK.

Mulai dari organisasi Yasanti di Yogyakarta lalu Kapal Perempuan dan sebagainya tetapi muncul kemudian gerakan perempuan yang bisa dipandang sebagai gerakan sosial. Gerakan perempuan di akhir Orba menjadi sebuah proses pendidikan kritis yang melahirkan gerakan perempuan pada masa pascareformasi.

”Salah satu tonggaknya adalah gerakan Kedung Ombo meski perempuannya belum banyak tampil. Yang banyak tampil aktivisnya,” kata Mia.

Dia menyebutnya sebagai ”politik atas nama” karena aktivis merepresentasikan masyarakat yang tertindas oleh rezim Orba. Namun kemudian terjadi pergeseran, mereka melakukan pendidikan kritis supaya para perempuan yang tampil.

”Para perempuan akar rumput sekarang ini adalah produk dari proses pendidikan kritis yang dilakukan pada akhir Orde Baru dan dilanjutkan pada masa reformasi,” kata Mia.

Kecerdasan

Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Indonesia, menilai, perempuan-perempuan akar rumput mempunyai kecerdasan dan wisdom tersendiri, yang kalau jika digali hasilnya akan luar biasa.

Dia mencontohkan, LBH APIK Indonesia baru saja bekerja dengan perempuan akar rumput dan kelompok rentan di tujuh provinsi melalui paralegal-paralegal yang terlatih dalam Sekolah Pelopor Keadilan dan pembentukan Forum Warga.

Nursyahbani memandang saat ini menjadi momentum bangkitnya kekuatan politik perempuan di akar rumput yang mungkin tidak masuk dalam angka statistik, seperti jabatan perempuan sebagai RT atau sekretaris desa, atau pemimpin komunitas dan lain- lain yang selama ini tidak diperhitungkan, tetapi bagi komunitasnya sangat berharga.

Misalnya peran ibu-ibu yang gencar berkampanye soal penghapusan perkawinan anak di desanya dan bersama paralegal lain memperjuangkan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak dan lain-lain.

Mia menyebutkan, saat ini feminisme di akar rumput bukan lagi liyan (the other), yang diposisikan sebagai ”pihak lain”. Mereka bukan lagi liyan, yang dalam konteks ini dimaknai sebagai tidak berdaya, harus dibantu, atau penerima manfaat. ”Kini posisi perempuan akar rumput adalah mitra,” katanya. (ISW/SON)

Sumber: Kompas, 22 April 2019